弊方では簡単な波形確認は、PCオシロ POS-4 を使用していました。しかし高速のシリアル通信やクロックの確認は難しいです。 顧客先でも高性能なオシロをお持ちでない場合もあります。

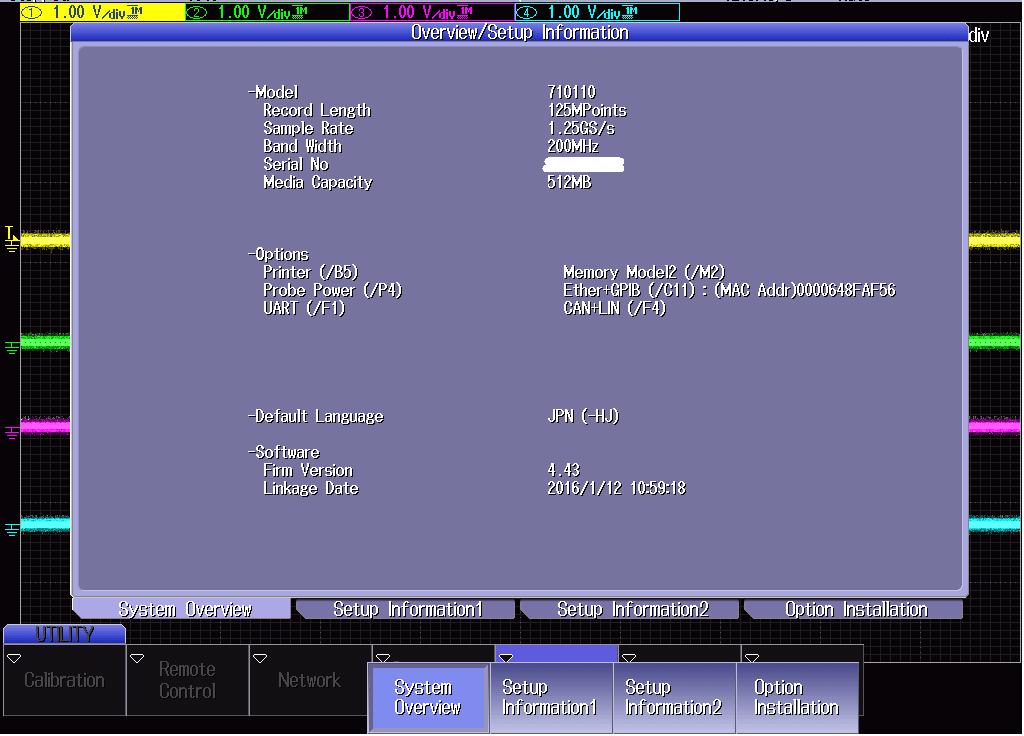

そこで横河DLM2024を導入にした覚書です。10年前くらいのモデルです。もっと古いDL1740でもフルカラーだし十分ですがフロッピーはつらいです。オプションでロジアナ、オプション無でシリアル通信のByte変換解析(少し怪しい)があります。CAN解析もできるらしいですがオプションが必要かは不明です。

購入はメーカリース会社さんのリースアップ品です。丁寧に使用されていて、近々で校正ずみ、付属品もそろっていて半年保障ありです。中古計測器屋さんやヤフオクでも同じくらいの値段だったのでこの方が効率的かと思います。

ロギングも可能なDL750 + 波形モジュール4ch でも+数万円 でしたので悩みどころでしたが、持ち運びする場合を考慮してコンパクトな方にしました。

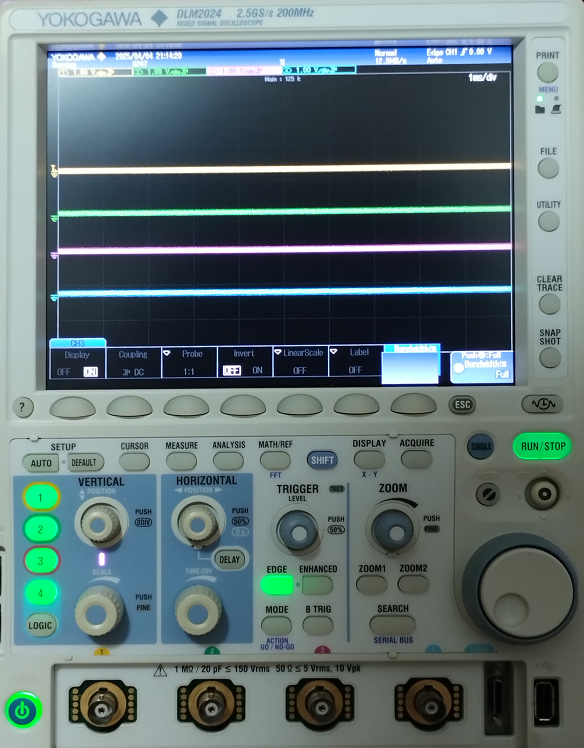

まずプローブ未接続で起動してみます。このモデルは初期状態が波形太く光るモードです。(用途は分かりません。後で波形フォーマットを変更します。)

機器スペックを表示してみます。

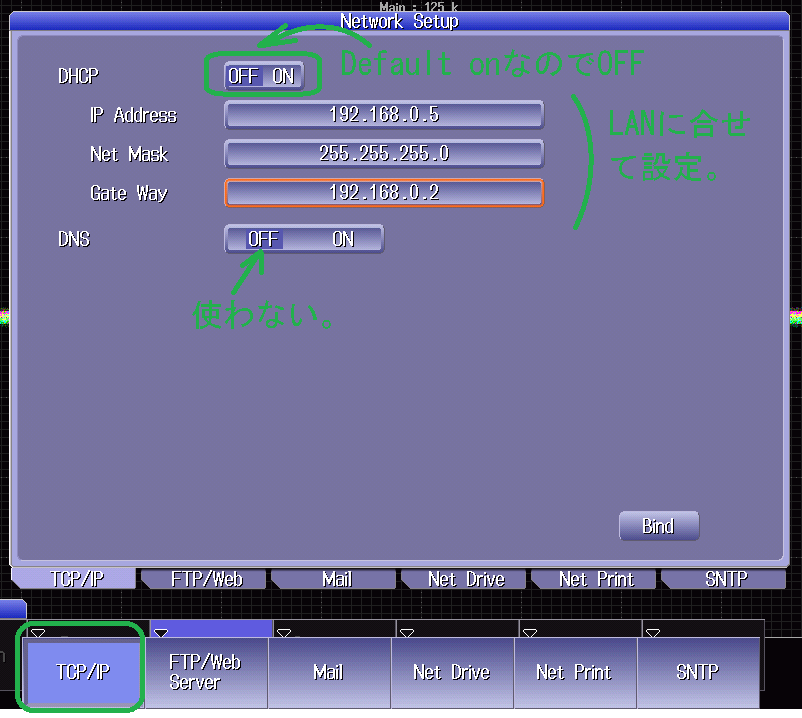

イーサがあるのでネットワークを設定します。本体でUtility -> NetWork -> TCP/IP から設定します。デフォルトはDHCPなので、OFFして固定IPを設定します。

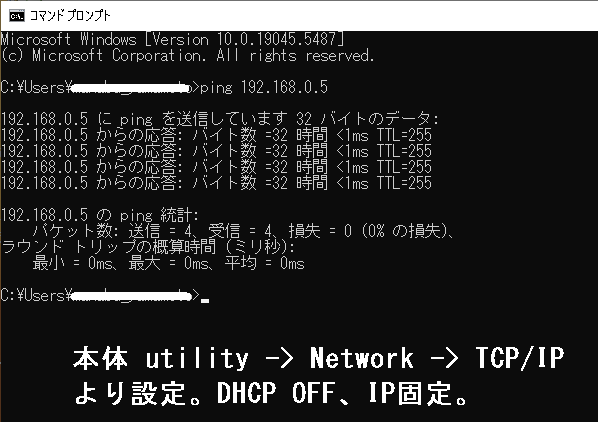

ping確認します。設定を反映するには本体を再起動が必要です。

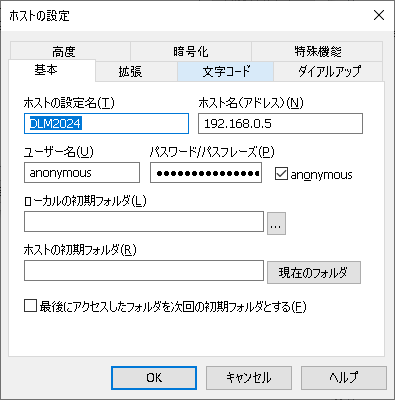

続いて波形画像を取り出すため FTP 設定を本体で行います。FTP は FFFTP を使用します。デフォルトで有効になっています。

本体への接続手順は以下のとおりです。本体側デフォルトユーザ設定は anoymous (パスワードは不要) です。

ブラウザからの波形表示もサポートされていましたが、Flash Player で作られており、現在のブラウザでは使用禁止のため以下のようになります。リモート表示のトライはこちらを見てください。

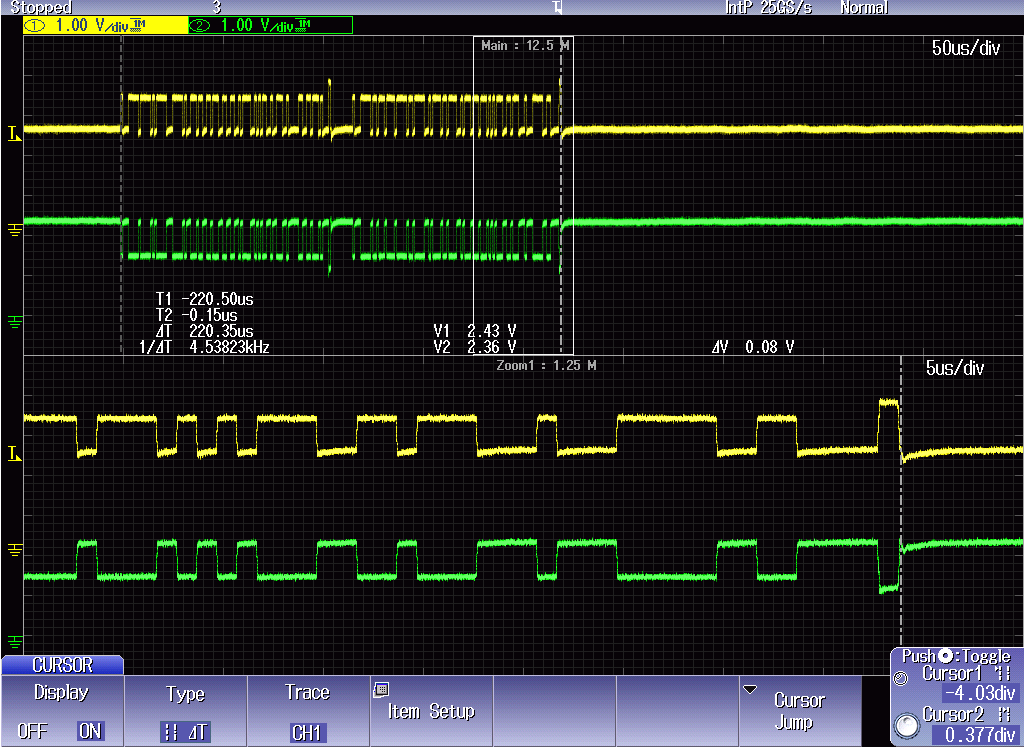

お試しでCAN生波形をみてみます。初期状態だとなぜか波形トレースがかかっており、一旦トレースクリアをします。波形がなまっているので、本体ACQUIREボタン -> メニューRecord Lengthを4ch時の最大1.25Mにします。波形フォーマットも何故か破線設定になっているので、本体DISPLAYボタン -> メニューAccumulateをり OFF します。

以上で、DLM2024 の導入が完了しました。電子コントローラの開発現場でも、トリガーくらいでオシロの機能を使いこなせていない場面もよく見受けられます。そのた機能の使い方もレポートしていきたいと思います。

オシロで計測したいが手持ちオシロが無い、古すぎる、買うほど使用頻度が低い、リースも短期間だと高いなどお困りの方は計測サービスをいたします。詳しくはこちらまでご相談ください。