AWSのサーバ内部プログラムであるLambda。WEBページを構築する場合、通常は以下の手順となります。

- ブラウザから、Lambda関数に割当てられたAWS Gateway のURLを呼出し。

- そのLambda内でDynamoDBにアクセス。

- Lambda内で、HTTPレスポンスを編集し返却。

- プラウザ側でそのレスポンスを受信。

AWS Gatewayを呼び出すには、以下のようにJavascriptのfetch()を使います。(CGIとしてcallも可能でしたがブラウザから警告がでました。)

var myHeaders = new Headers();

myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify( {

"パラメタ名" : パラメタ値,

中 略

} );

var requestOptions = {

method: 'POST',

headers: myHeaders,

body: raw,

redirect: 'follow'

};

fetch( "https://xxxxxxxxxx.execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com/dev", requestOptions )

.then( response => response.text() )

.then( result => procResponce( result ) )

.catch( error => fetch_error( error ) );

fetchのエラーを、fetch_error()関数でキャッチしているのですが、たまに”TypeError: Failed to fetch”が出ます。

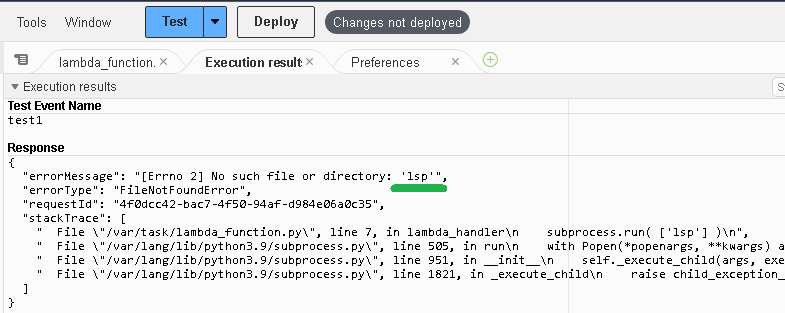

うまく呼べるときは呼べるのですが、割とサーバへリクエストする間隔が短いとき発生する感じです。Lambda関数が何処まで実行されているかは、普通の作込みではわかりません。HTTPレスポンス(procResponce()の関数の呼出し)が得られていないで、途中で停止したのでしょうか?

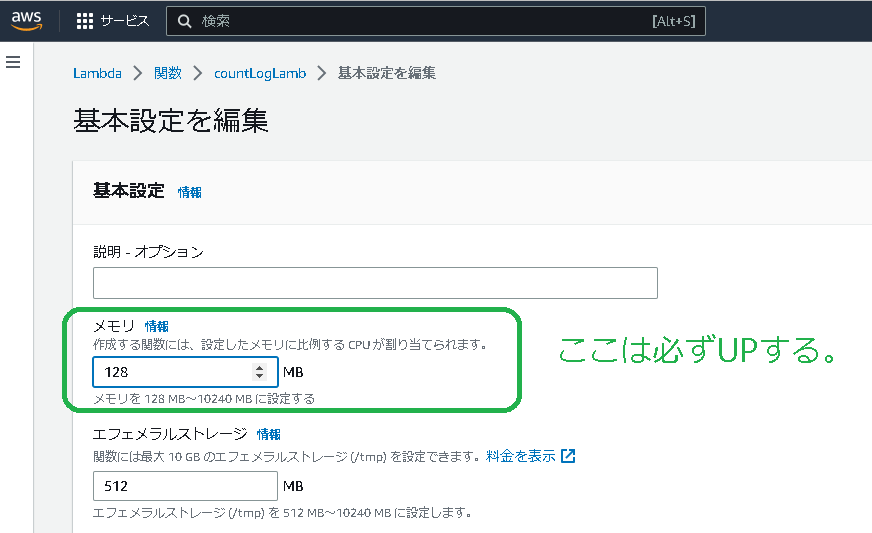

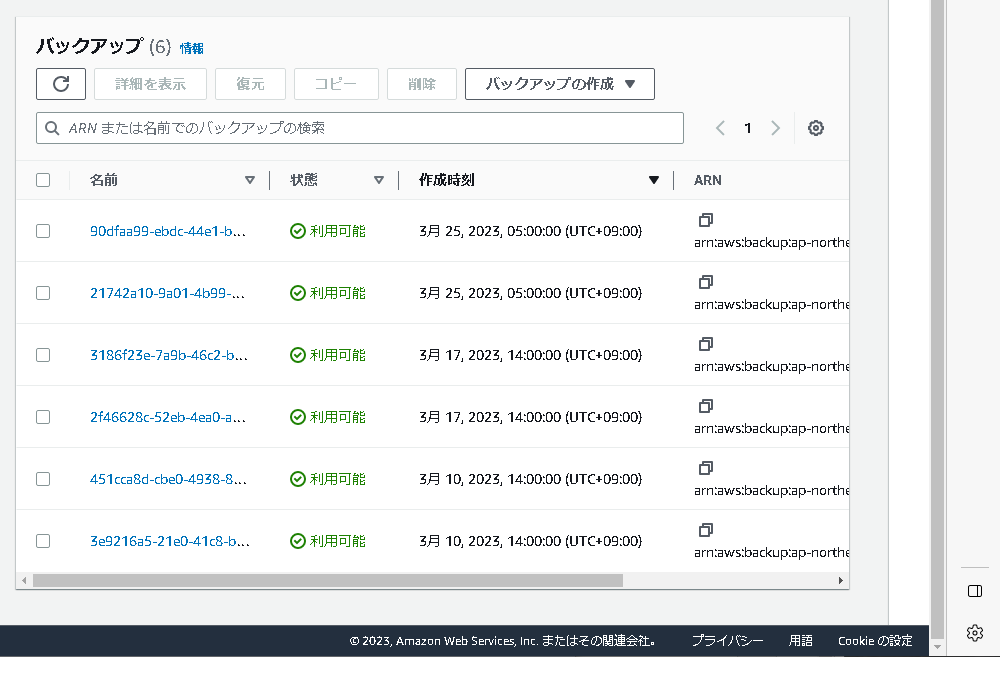

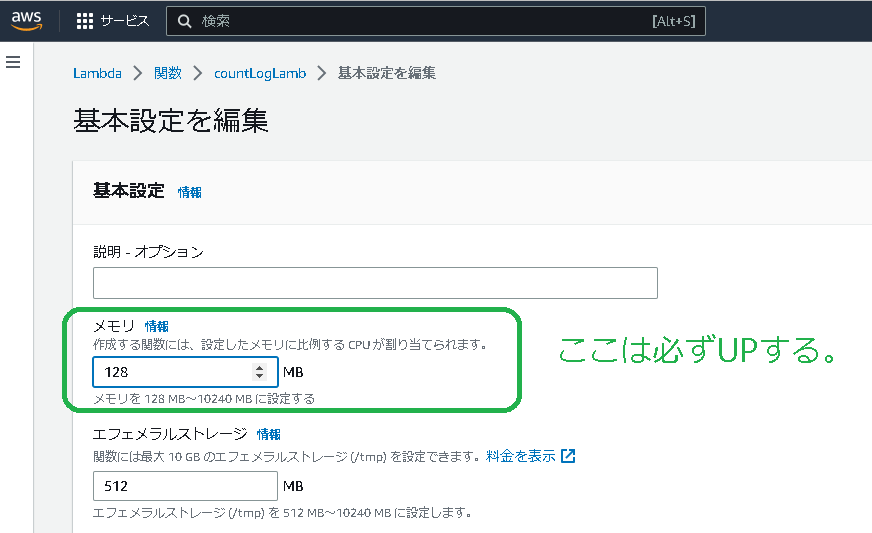

原因は簡単でした。Lambda関数のメモリ容量が少なすぎました。デフォルト128MBはいくら何でも小さすぎます。調整箇所は下図です。

Lambda関数のタイムアウト値は下図のように直ぐエラーがでるので気付きやいすですが、メモリ使用量(しかもまさかの小容量)は気付きにくいです。

弊方は2048までUP。これでレスポンスも含め、すごく調子よくなりました。Lambda関数生成時に、指定項目になってくれるとGoodですね。