VC++6 のアプリは、インストーラレスで動作させることができるため、今日でも需要があります。しかしIDEの機能が低いため、開発効率は低いです。そこで弊方では、一度Visual Studio 2019 にコンバートして開発し、最後にVC++6で検証してリリースしています。その時のポイントの覚書です。

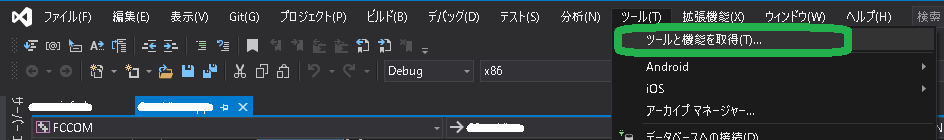

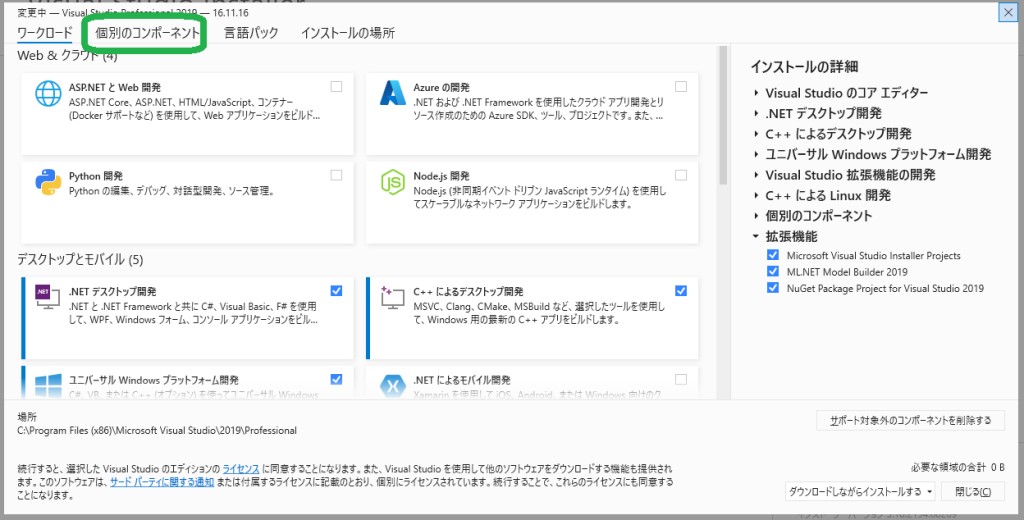

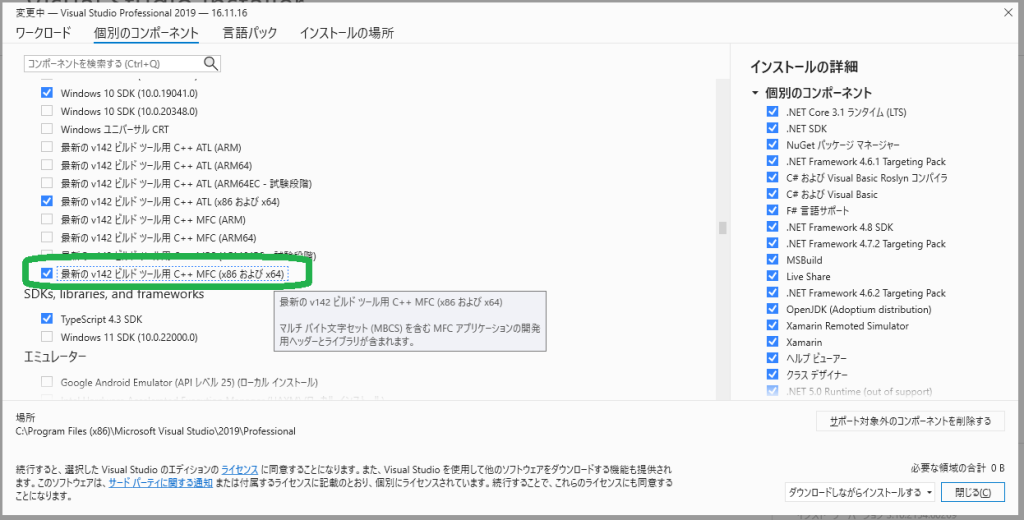

Visual Studio 2019 の設定

VC++6の頃は.NETはまだなく、標準ライブラリは MFC

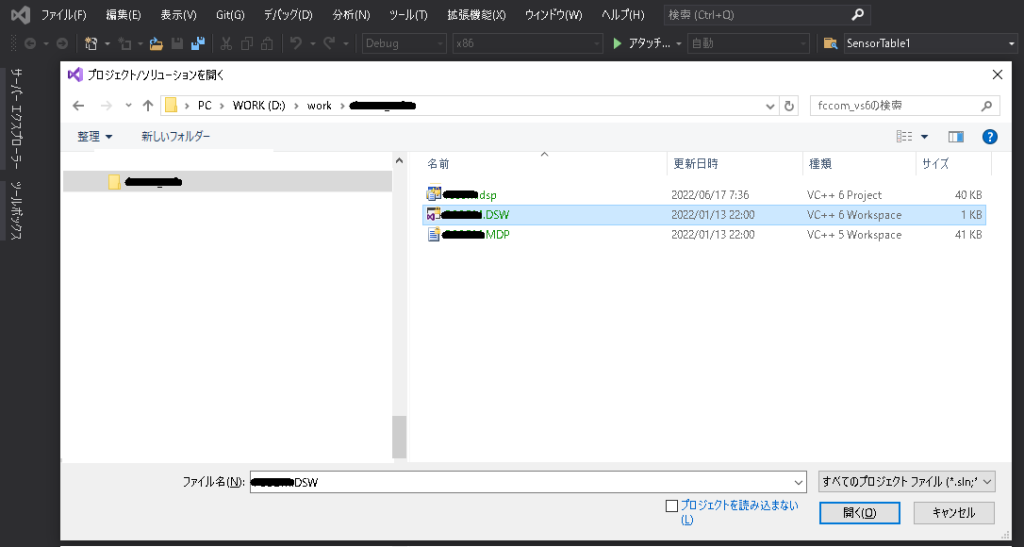

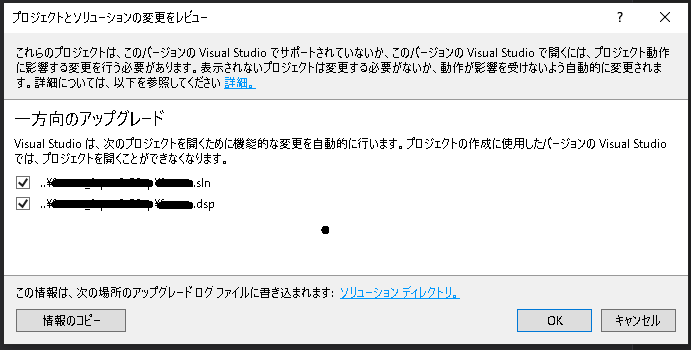

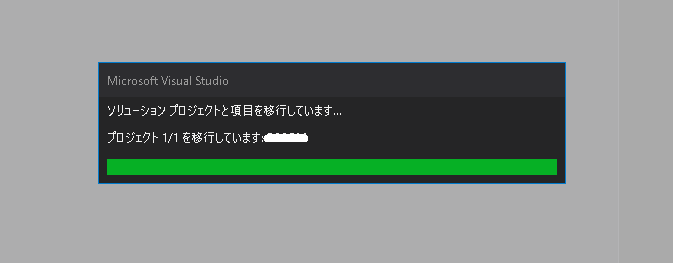

Projectのコンバート

vc++6 のproject file : .dsp .dsw .sln .vcxpro

コードの修正

C++ のコンパイラ仕様がやや特殊であったため、(汚いコードを書いていると)修正が必要になります。

【違い1】 VC++6では関数/method 内で宣言した変数は、その後スコープを跨いで使用可能となっている。

具体的には、

void founcA ( ) { for ( int i = 0 ; i < 10 ; i ++ ) { ..... } for ( i = 0 ; i < 20 ; i ++ ) { /* VC++6ではOK、VS2019とC++一般ではNG */ ..... } }

【違い2】 VC++6ではcastしなくても、引数の型に合わせてくれる。

具体的には、

void funcA ( int x , int y ) { .... } void funcB ( ) LONG y1; ... funcA ( 100 , y1 ); /* VC++6ではOK、VS2019とC++一般ではNG */

数値だけでなく、char[] CString

【違い3】 VC++6では関数/method型を宣言しないと、intとして扱われる。

具体的には、

virtual CString methodA (); virtual methodB (); /* VC++6ではint扱いでOK、VS2019とC++一般ではNG */

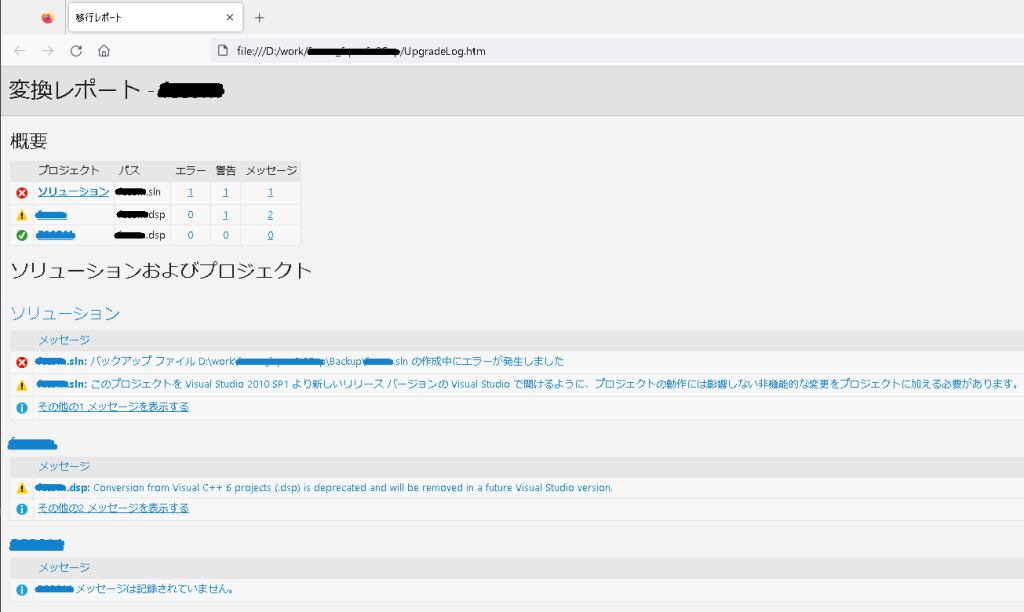

【違い4】 str系関数は、バッファオーバーフロー対策版を使用しないと警告される。

また strcpy strcmp

Build設定の変更

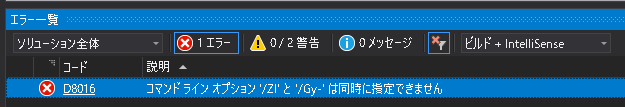

Debug ビルドで以下のエラーが出る場合があります。

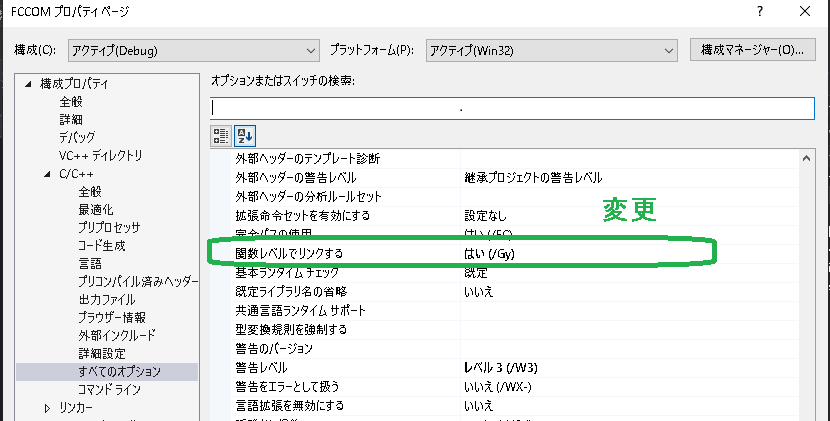

“/Gy-” は “Gy”オプション無し の意です。 以下のように有効にします。オプションの意味合い上、実害はないでしょう。

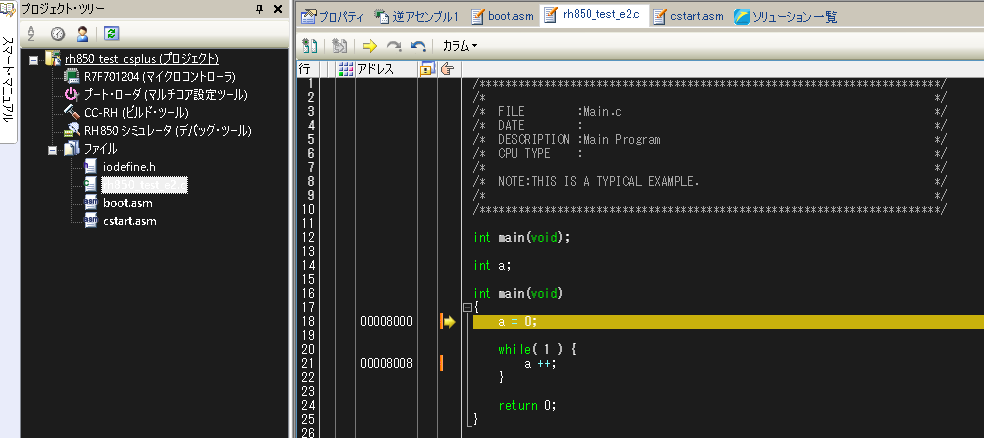

以上これでコンバートでlinkageまでとおります。これで.NETのC++並みのデバッグ機能が使用できるようになります。最近のVisual Studioのプラグインも使用できます。

ただし生成されたexeを他PCで実行する場合は、各Visual Studio バージョンに対応した VC++再配布可能ライブラリ mfc42.dll

最後に一言、.NETアプリでないと「セキュリティが!!」と怒り狂う方や、.NETコンバートを強く勧めるベンダーさんももいらっしゃいますが、MFCはまだ使えるしセキュリティも配慮されています。一度作ったコードは大事に継承し続けたいですね。ただ VC++ 6の入手/環境作りがネックです。

VC++ 6のコードを最新に移植したいが手がたりない、自身がない、担当者がいなくなったなどお困りの方は、こちらよりご相談ください。

その他:VC2019 から VC++6 で正式Buildする時

ターゲットがVC++6で、VC2019でクロス開発するとき、VC++6で正式Buildするときの注意です。

bool と BOOL の違いがチェックされ、合わない場合、警告になります。TRUE/true、FALSE/false も同じ。

MFCでWin32APIを使うとき、MFCのライブラリを参照しないよう 「::API名」と記述しますが、効かない場合あり。

Win32APIを使うとき、対応する .h を 明示的 include しないとエラーになる。 VC2019ではいい塩梅にひっぱってきてくれる模様。(もしくは .h の構造がちがう)

Win32APIを使うとき、対応する .lib を 明示的 にリンク指定しないとエラーになる。 VC2019ではいい塩梅にひっぱってきてくれる模様。