Visual Studio For MACにて、iOSアプリのテスト配布用にAd Hoc用.ipaファイルを作成する手順は、Microsoftのオンラインヘルプに記載されていますが、Apple Developer ページとVisual Studioのキャプチャや説明が古く、説明の足りずよく分かりません。そこで2023.11月編としてまとめなおしました。

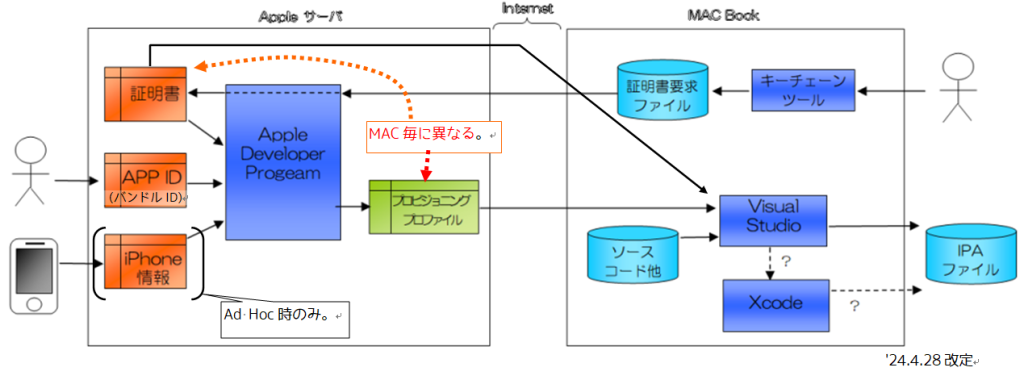

0.システムフロ ー

Apple や Windows のこの手の仕組みの説明は、システムフロー的なものが無いからでは? まず全体像をこんな感じまとめてみました。

注意点はBuildするMAC毎に証明書が異なる点 これは別記事にて解説いたします。

1.前提条件

今回の説明の条件は以下のとおりです。Apple Developerへの加入も必須です。

MAC book 2015 early MAC OS 12.6.5 Visual Studio 2019 for MAC 8.10.25 build2 Xcode 14.1 iPhone iPhone 8 / iOS 16.7.1 デベロッパーモードON

Apple Developerページにて、アプリ名とID( バンドルID )の登録も済ませておきます。

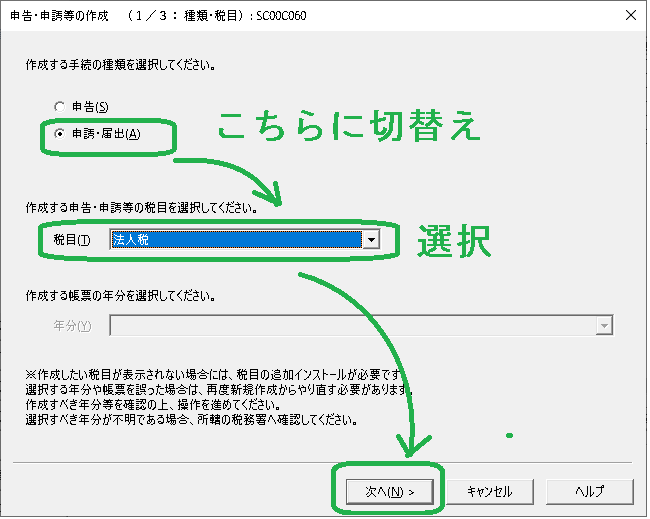

2.証明書の作成

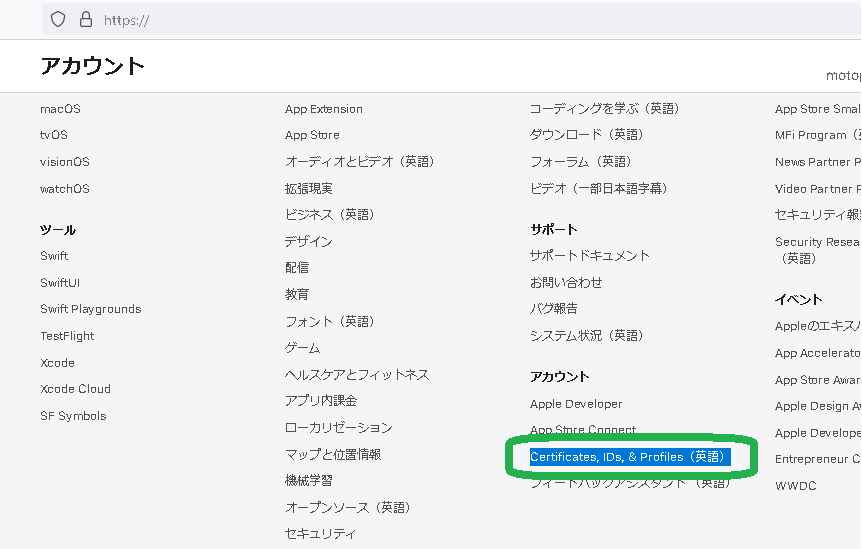

Apple Developerページのトップページにて、一番下にスクロールし、「Certificates, IDs, & Profiles(英語

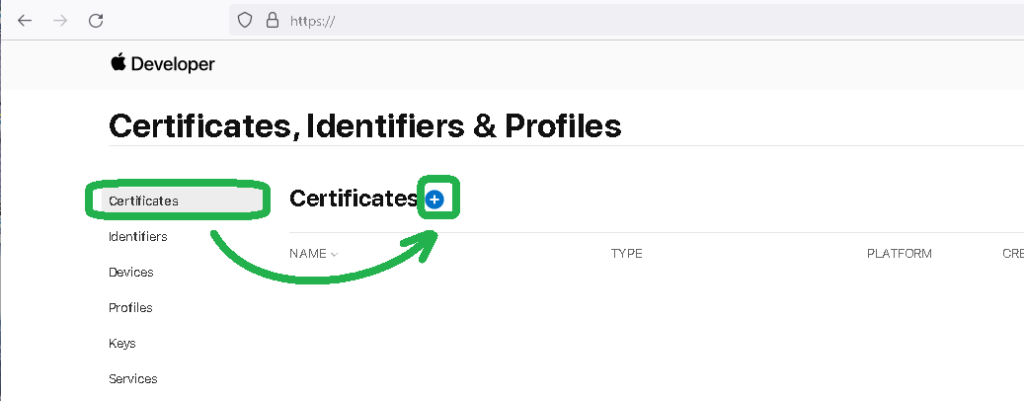

「Certificates

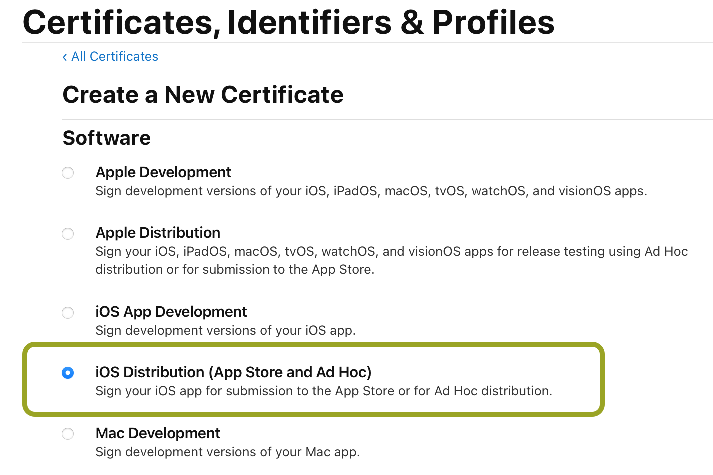

「iOS Distribution (App Store and Ad Hoc)

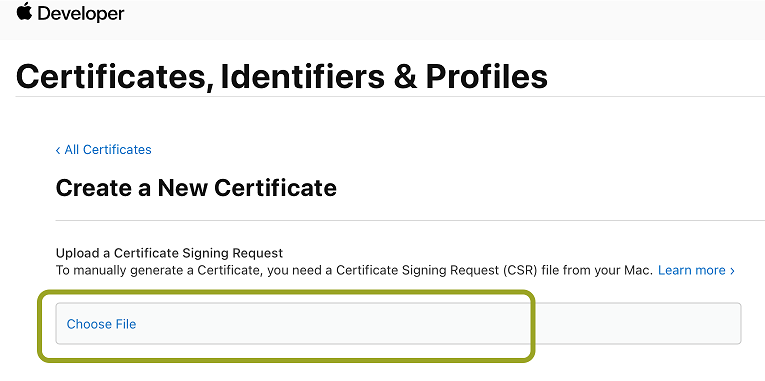

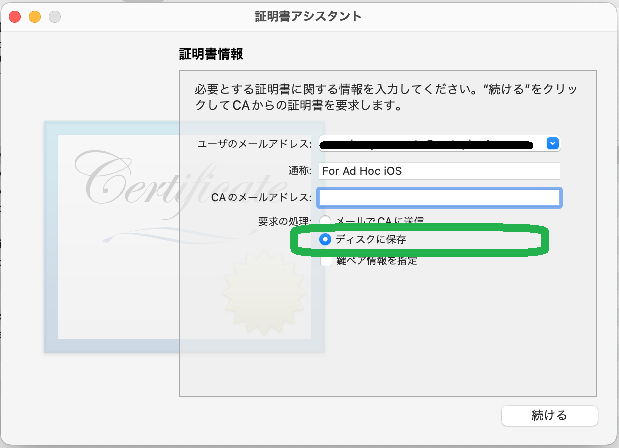

証明書要求ファイルは、MAC Bookの「キーチェーンアクセスツール」で以下のように作成します。拡張子は、.certSigningRequest

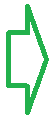

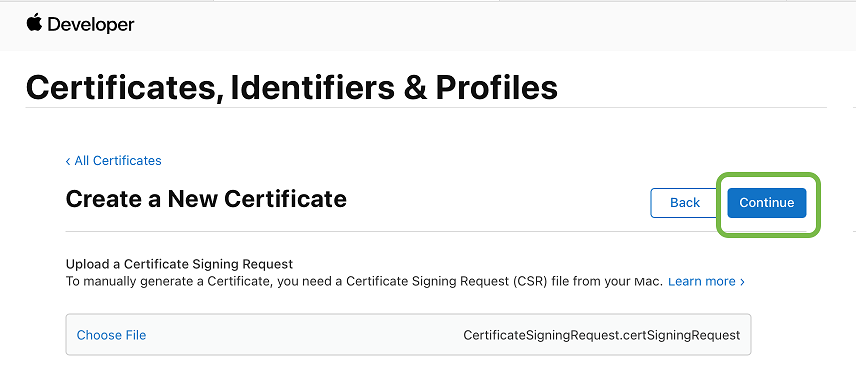

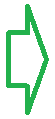

証明書要求ファイルにローカルディスクに保存後(左下図)、ブラウザ上のApple Developerページに戻り 、「Choose file

Apple Developerページに証明書要求ファイルがUploadされたら「Continue Visual Studio側が自動ダウンロードするため 、 当ページでダウンロードは不要です。

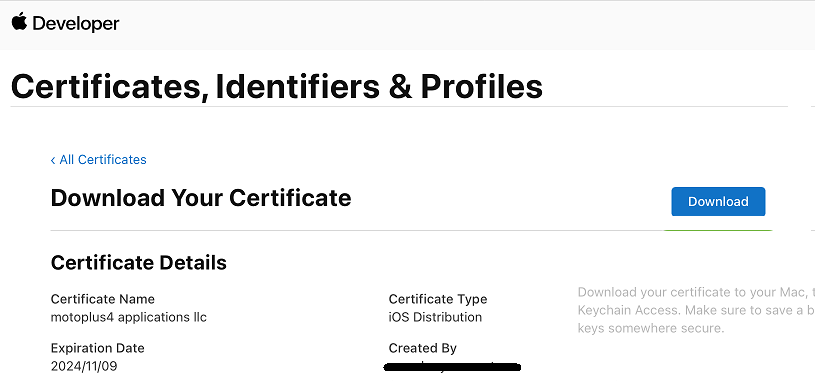

「Certificates, IDs, & Profiles Certificates

注意事項 : MAC上でFirefoxを使った場合、一回目のログインは成功しますが、二回目はスルーされログイン画面に戻り続ける事象が発生しました。MAC上では safari を使用した方がよさそうです。Windows上なら Edge / Firefox でも大丈夫でした。(‘24.7月追記)

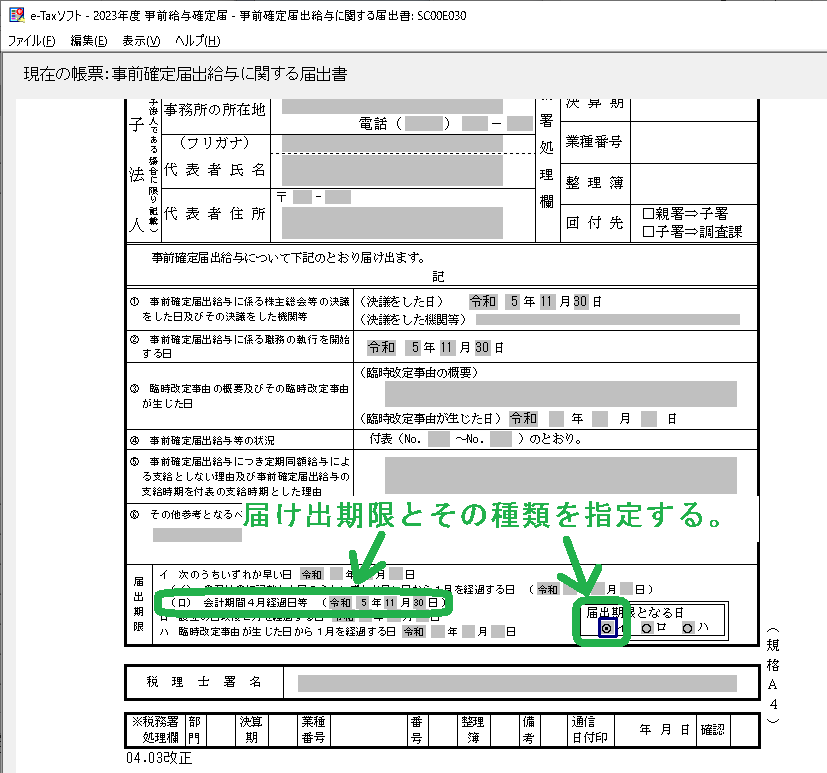

4.アプリ定義の変更

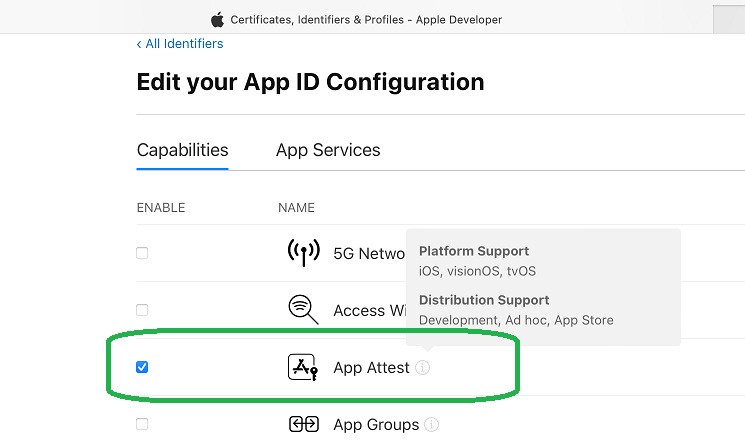

アプリの設定 「Identifiers App Attest

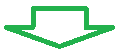

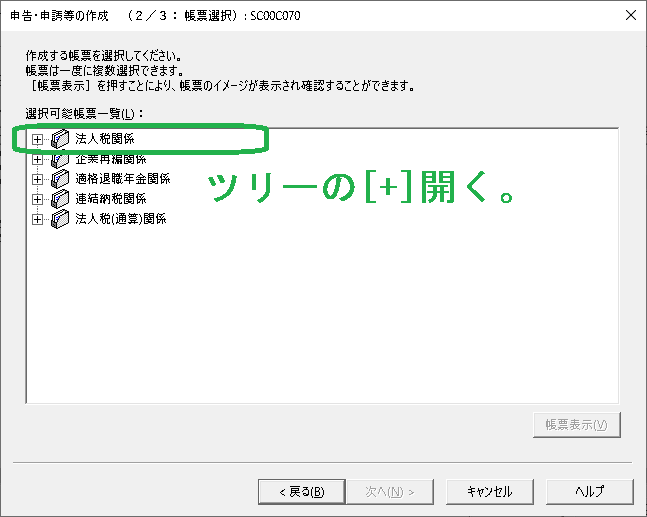

3.プロビジョニング プロファイルの作成

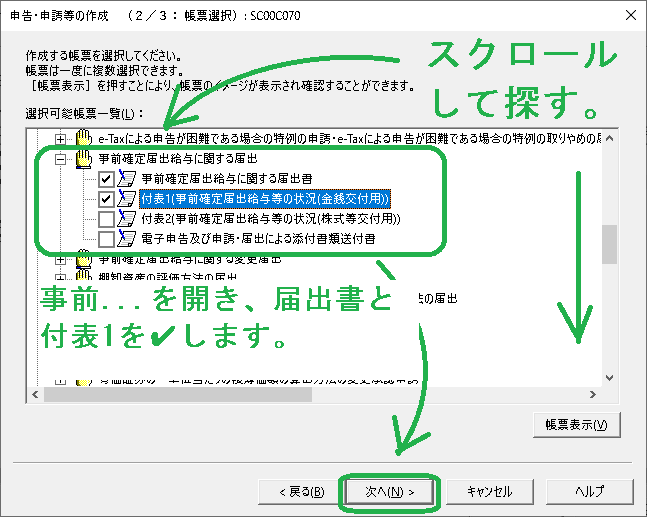

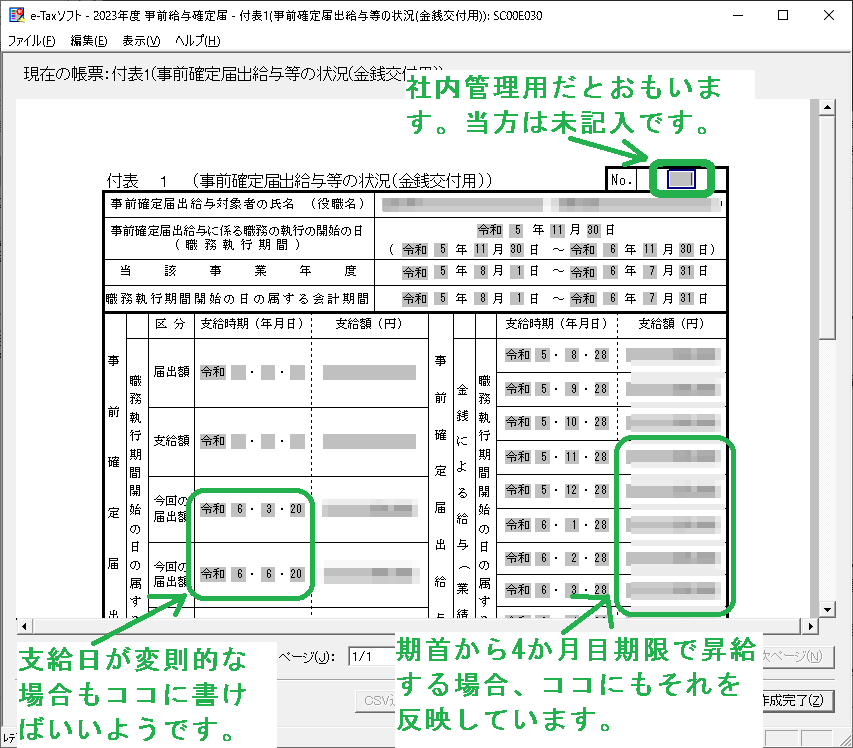

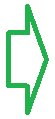

「プロビジョニング プロファイル」とは何か難しそうでに取っつきにくい感じですが、「アプリ、証明書、テスト端末を紐付けたもの」といったニュアンスかと思います。これが Visual Studio に読ませるのもになります。「Certificates, IDs, & Profiles Profile Ad Hoc Continue

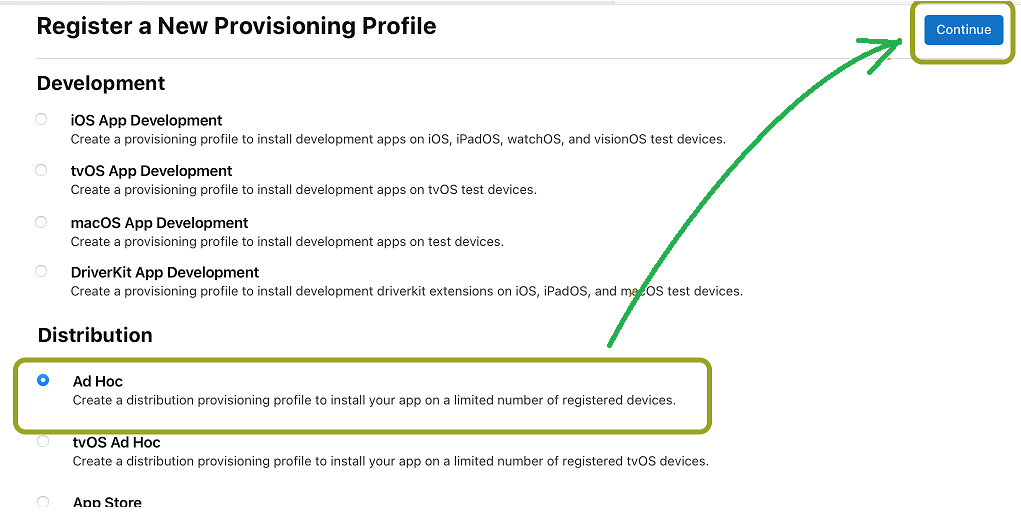

次に「APP ID Continue

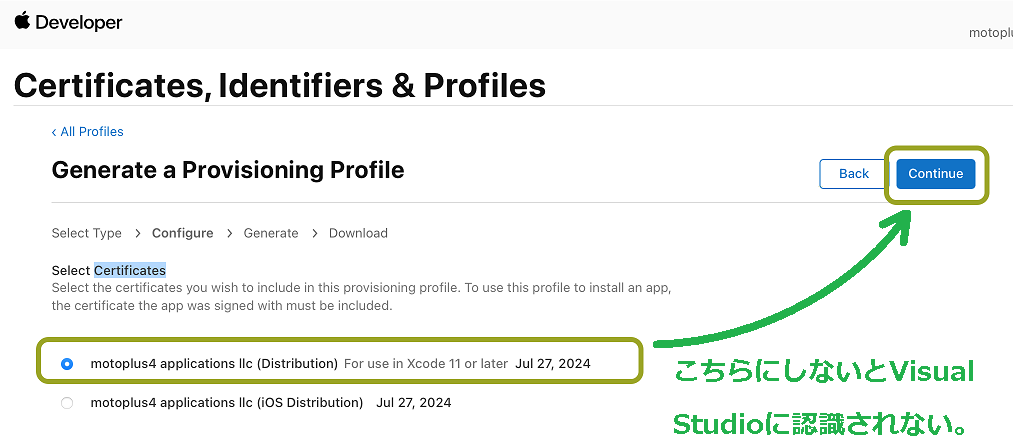

次に「Select Certificates Distribution Continue iOS Distribution ビルト iOSバンドル署名 プロビジョニング プロファイル プロビジョニング プロファイルが見つかりません

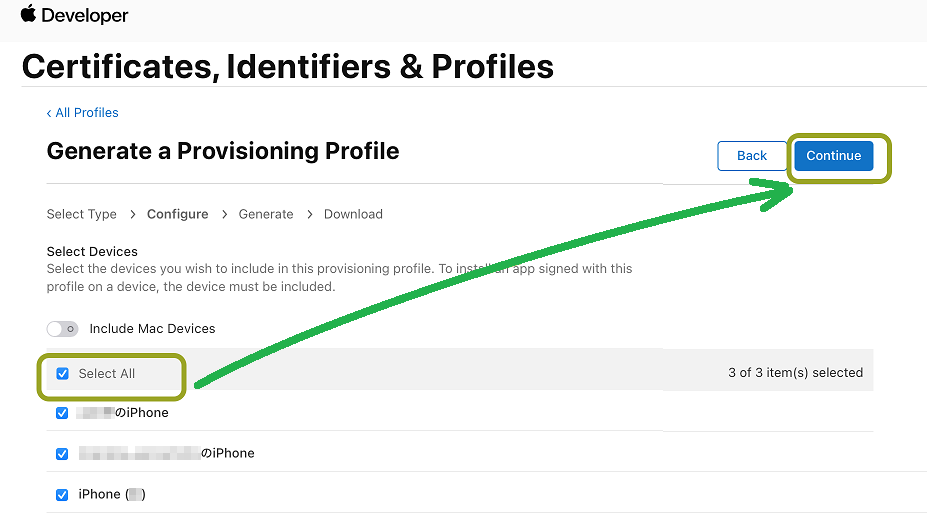

次に「Select Devices なおこのページはTestFlight時には表示されません。 Select All XXXのiPhone iPhone (XXX) Continue

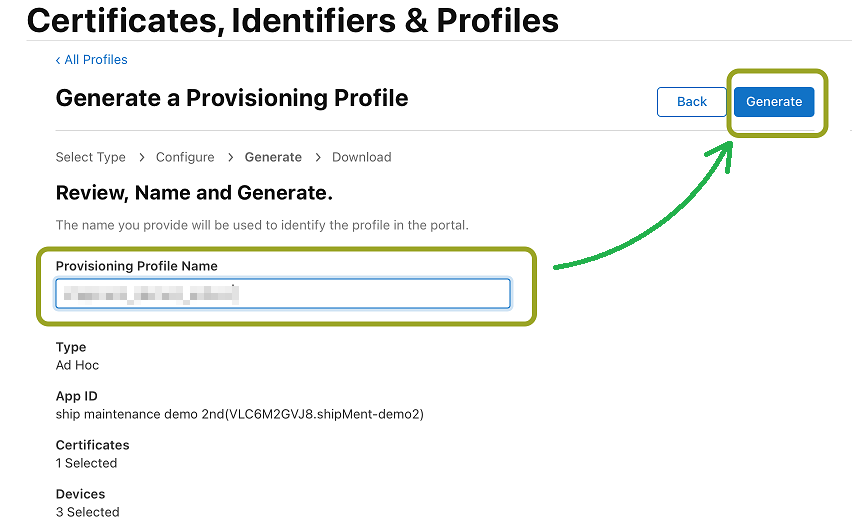

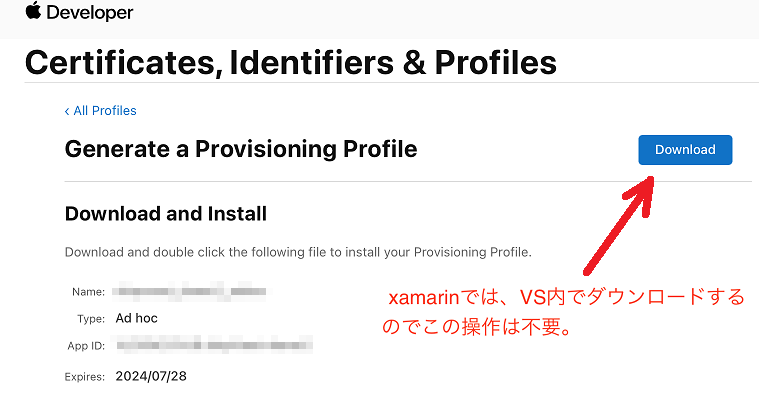

次に「Provisioning Profile Name Generate Download

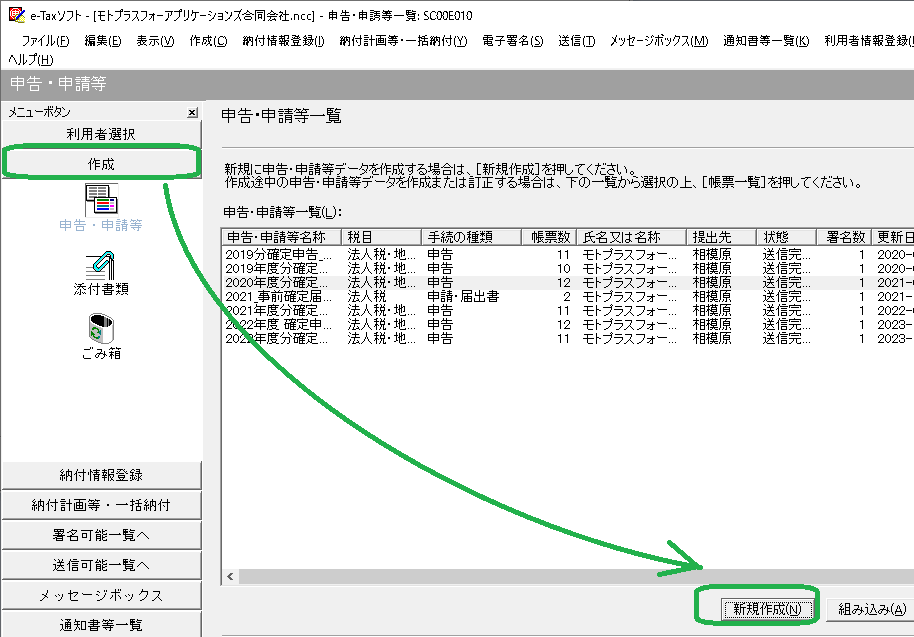

5.IPAファイルの作成

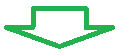

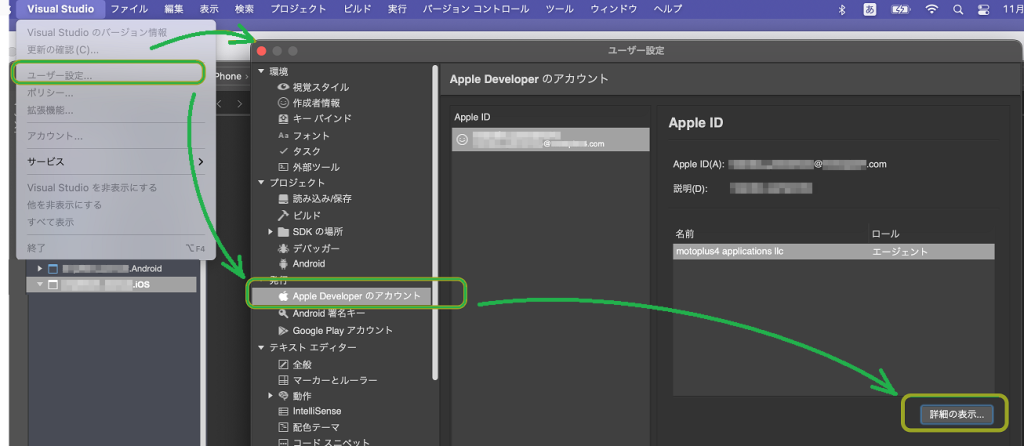

操作を Visual Studio For Mac に移します。メニューバー「Visual Studio ユーザ設定 発行 Apple Developerのアカウント 証明書の表示

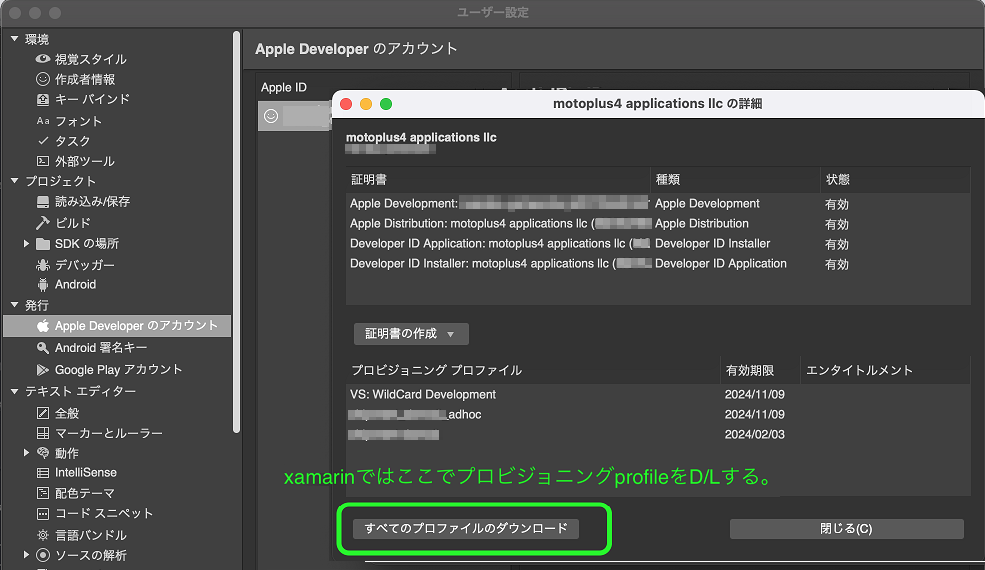

次に「すべてのプロファイルのダウンロード 証明書」と「プロビジョニング プロファイル

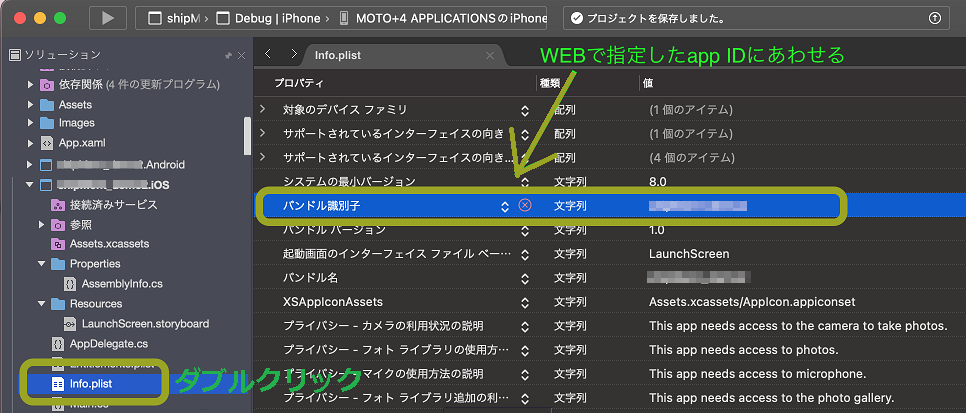

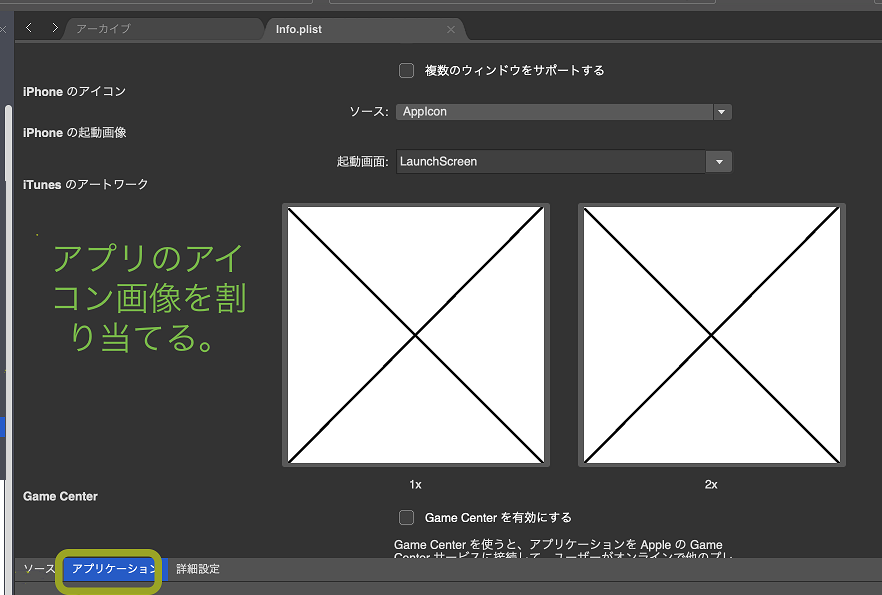

ユーザ設定の画面を閉じて、左側のツリーからiOSプロジェクトを開き、info.plist ハンドル識別子

info.plist アプリケーション 1x 2x info.plist

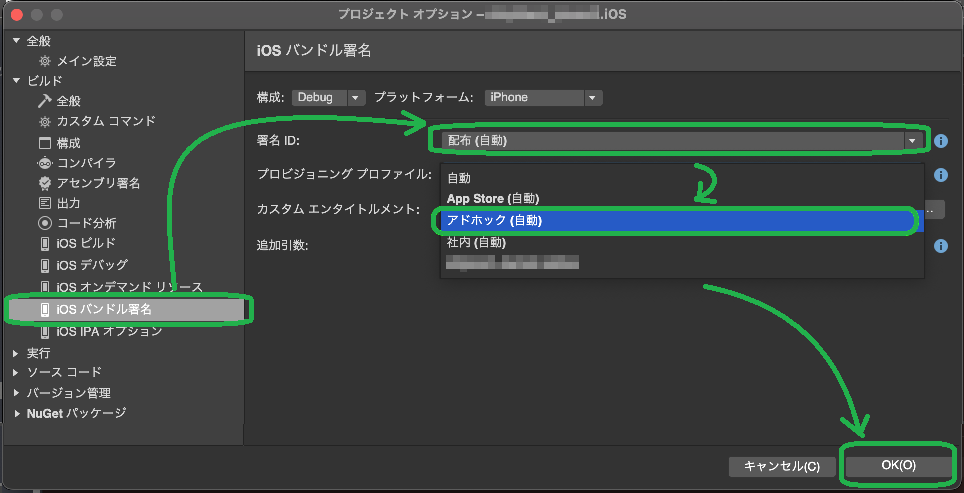

次に、左側のツリーからiOSプロジェクトを選択し、メニューバー「プロジェクト オプション ビルド OSハンドル署名 署名ID: 配布(自動) プロビジョニング プロファイル: アドホック(自動) OK

【補足】MicrosofrのXmarinの公式ドキュメントには、 「Ad Hoc」という ビルド構成 が掲載されていますが、古い Visual Studio の仕様のようです。2019では「Debug」構成のまま内容を Ad Hoc に設定し直しました。「Ad Hoc」で ビルド構成 を追加しても、ビルド時に指定できませんでした。

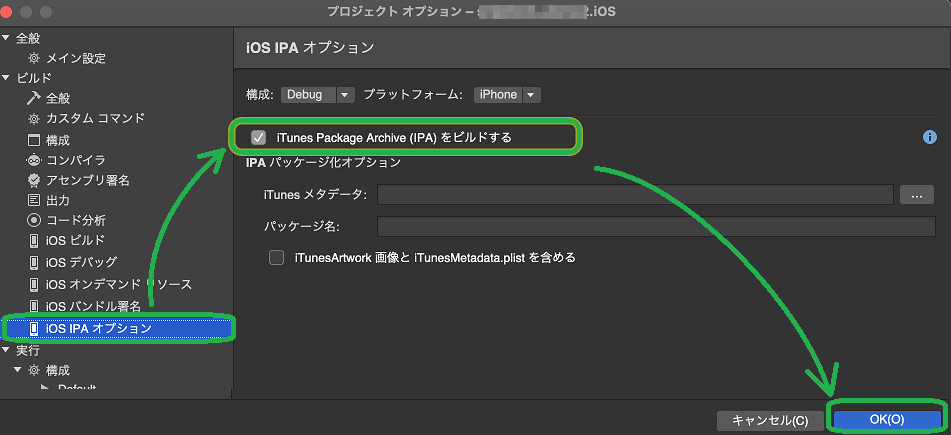

次にオプション画面から「ビルド OS IPAオプション iTunes Package Active (IPA)をビルドする OK

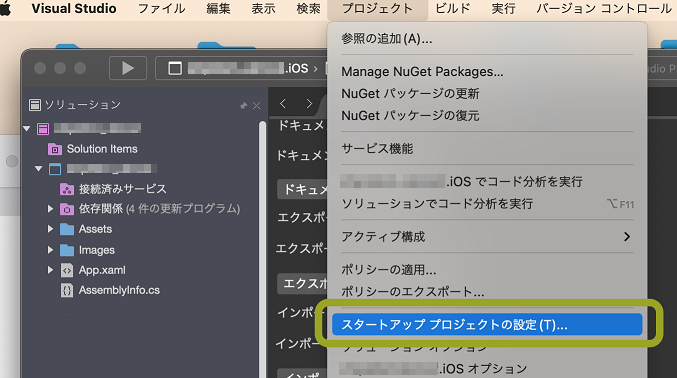

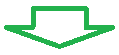

次にメニューバー「プロジェクト スタートアップ プロジェクトの設定

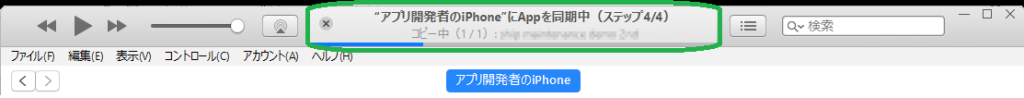

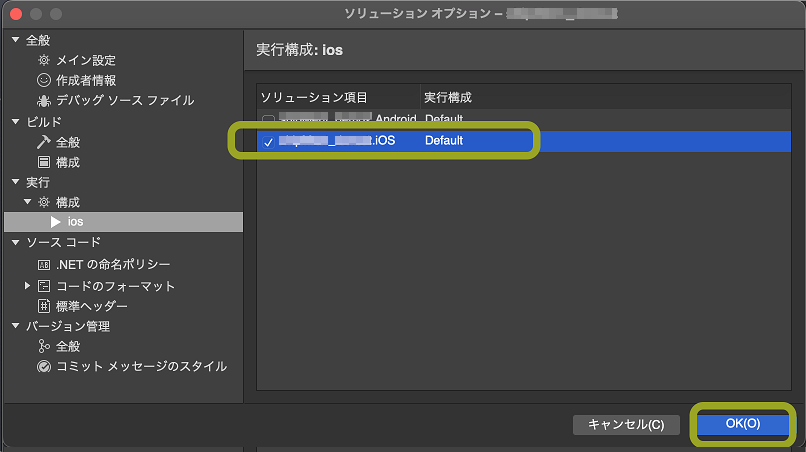

次にメニューバー「プロジェクト ビルド 公開のためアーカイブ

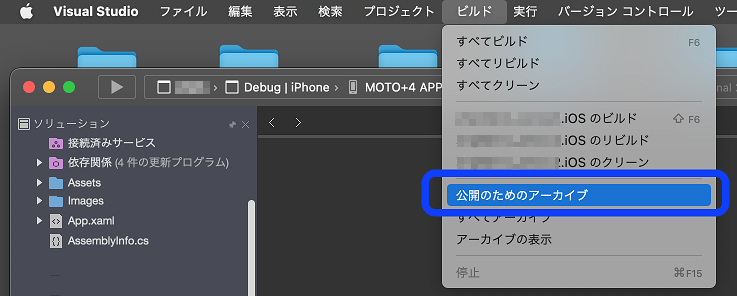

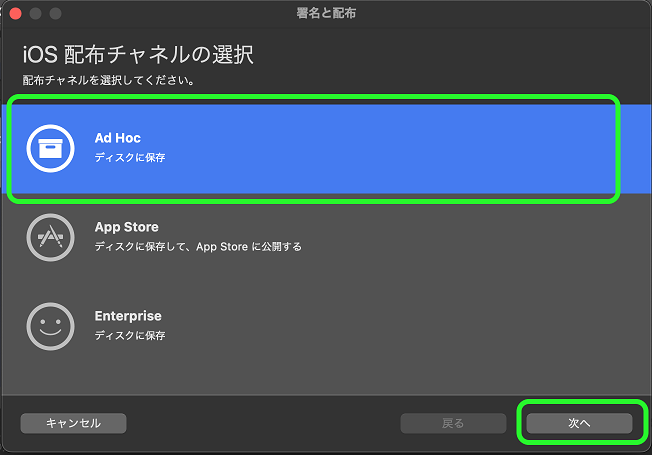

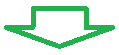

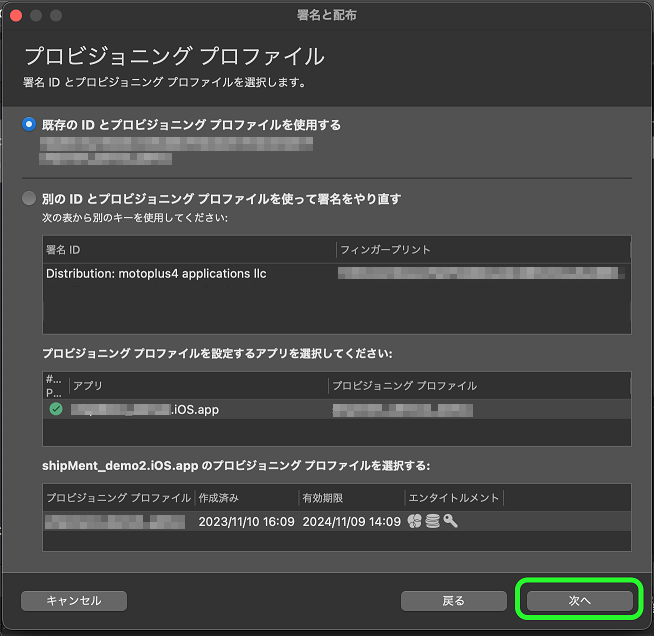

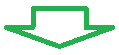

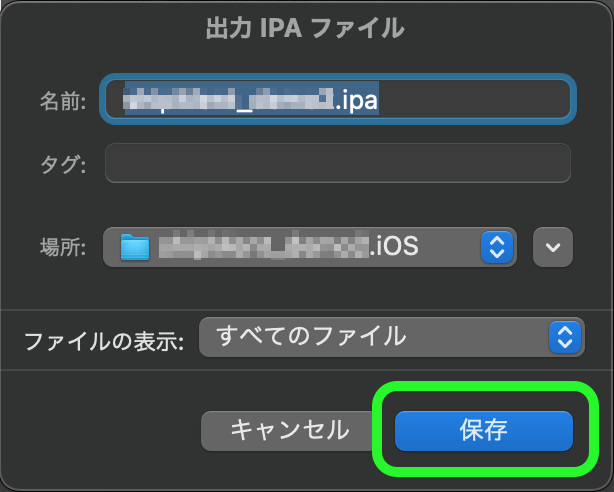

ビルドが完了するとアーカイブのウインドウが開きます。「署名と配布

後は下図のように順当に選択していきます。

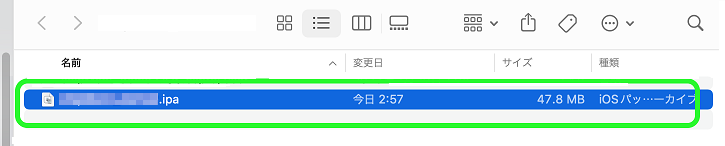

ファインダーでファイルを確認します。ファイル種「iOSパッケージアーカイブ」となっていますね。

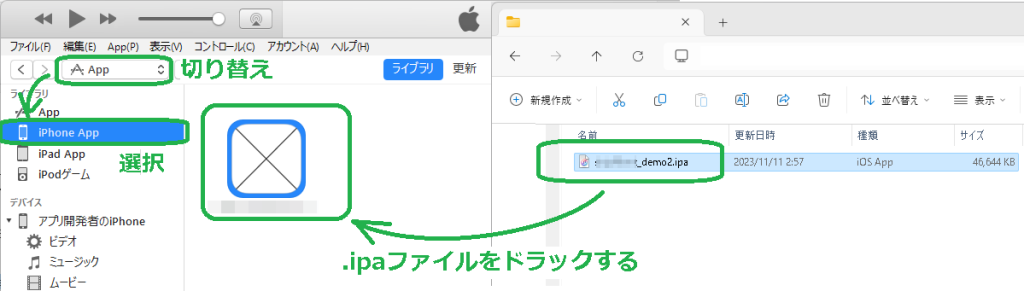

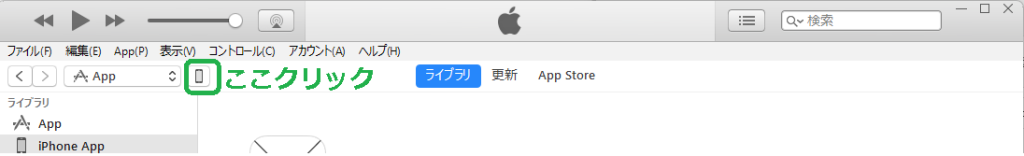

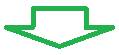

6.iOSに持って行ってみる

IPAファイルのインストール方法は色々あるようですが、Android や Windows 的な発想であれば、これを実機上にコピーすればインストールできるはず???

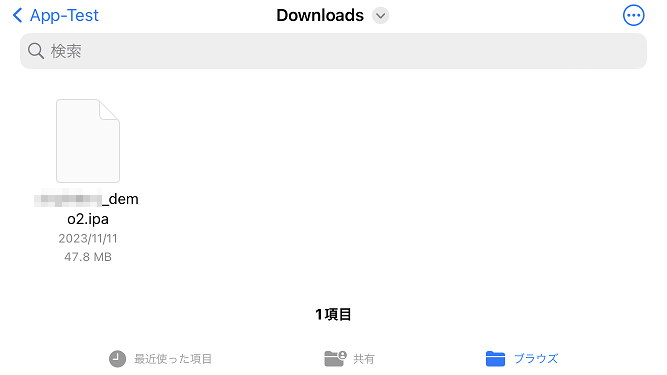

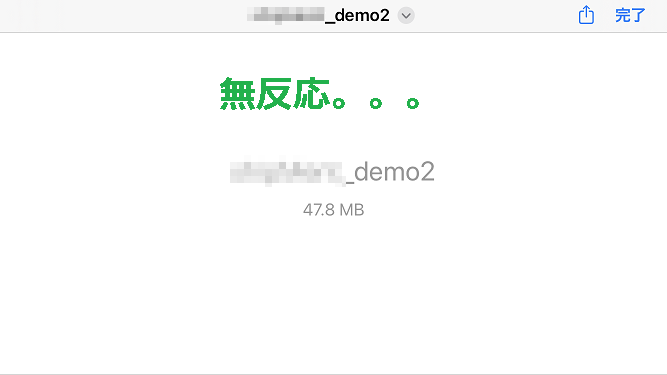

試しに .ipa ファイルを iPhone に転送して開いてみます。

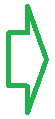

ipaの形式もapkと同じくzipらしいので、リネームして解凍してみます。

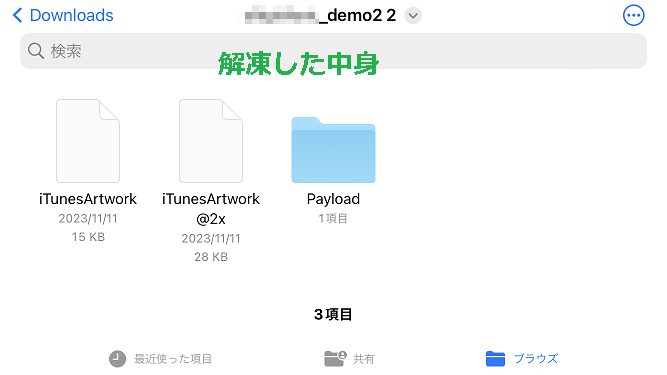

.app ファイルがでてきました。これを開いみると、、、

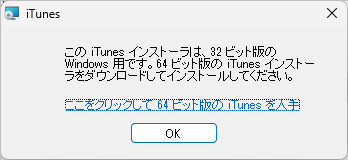

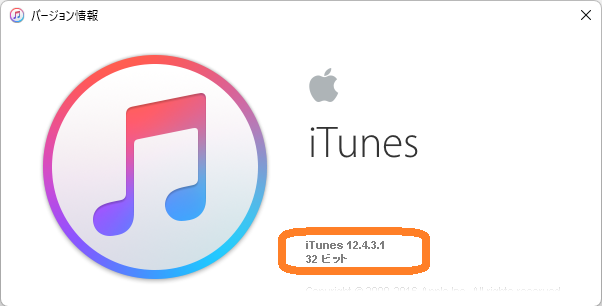

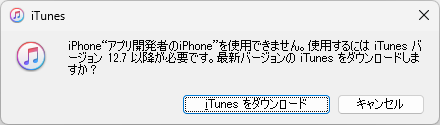

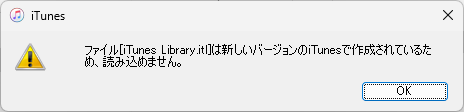

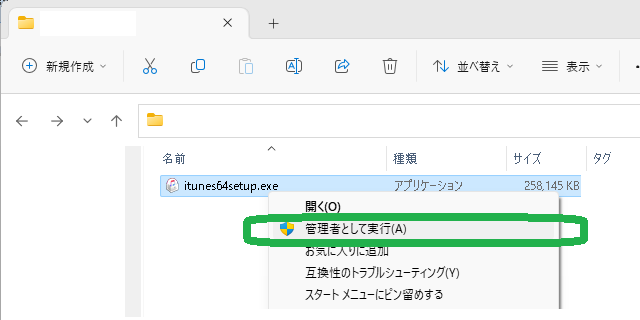

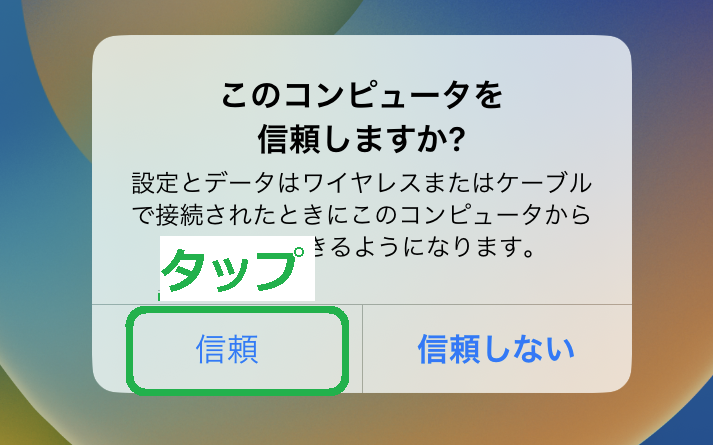

なんとiOS自体はインストール機能を持っていない!? ipa用にiTunesをセットアップ に続きます。