法人の役員賞与は、事前に申請が必要です。WEB情報では、税務署の窓口でしか行えないのか、e-taxでできるのかよくわかりません。 e-tax でも「添付文書」で送る必要があるのかなど曖昧です。とりあえず e-tax で試してみました

なんとなく、e-tax WEB版の方かと思いましたが、項目は見つかりませんでした。

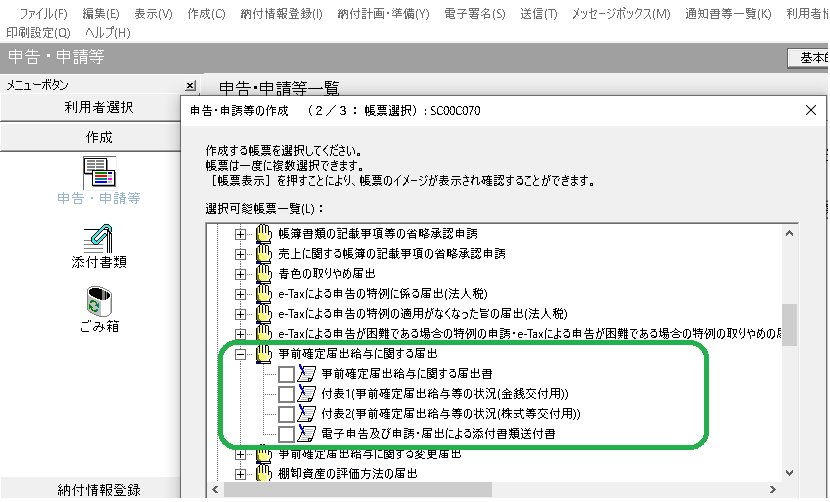

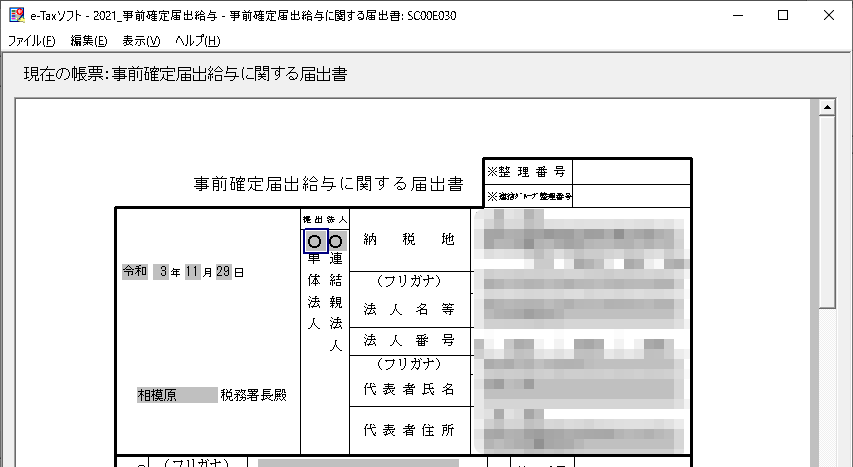

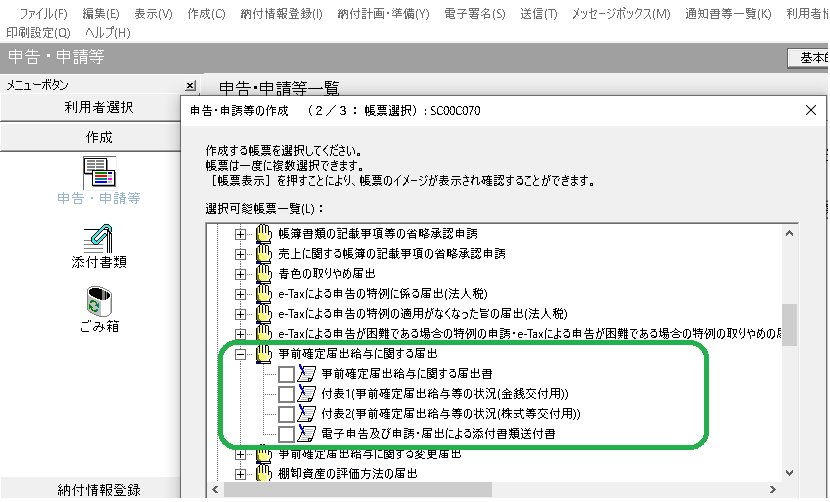

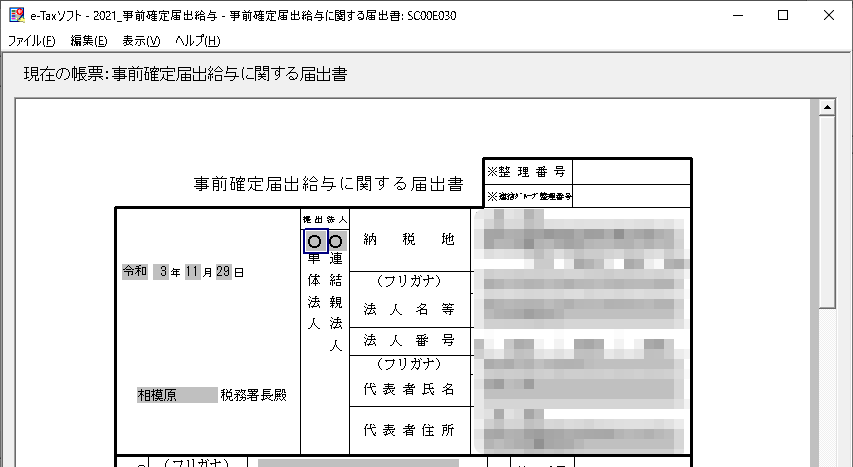

e-taxアプリを開いてみると、帳票追加のメニューに普通に出てきますね。

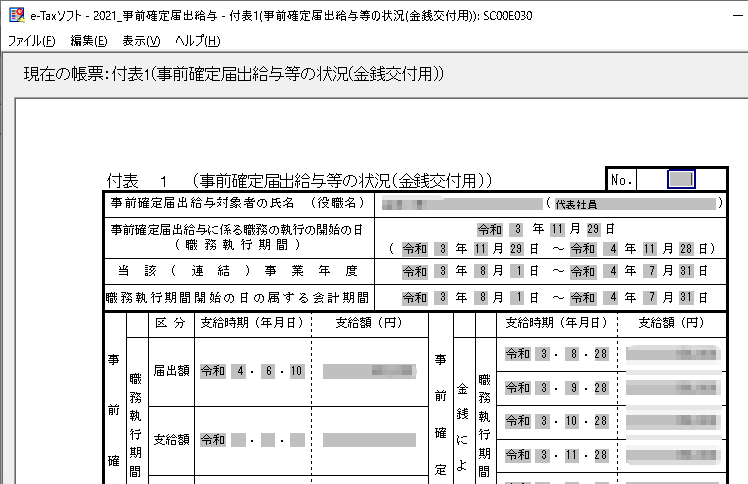

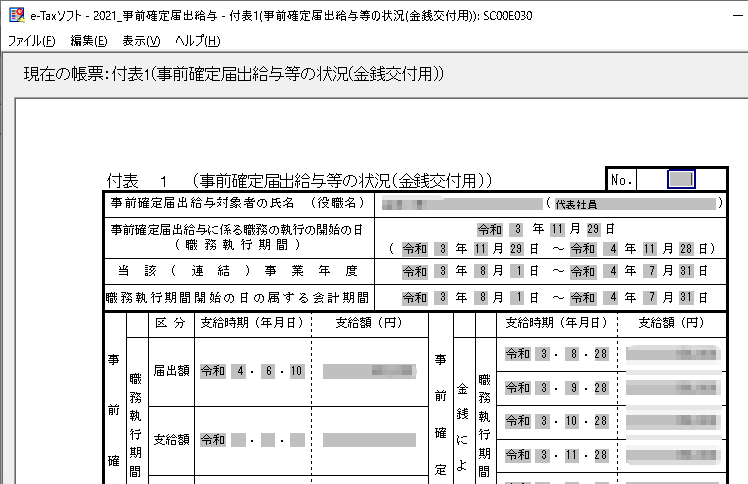

次に、「付表1事前確定届出給与等の状況(金銭交付用」を記入します。

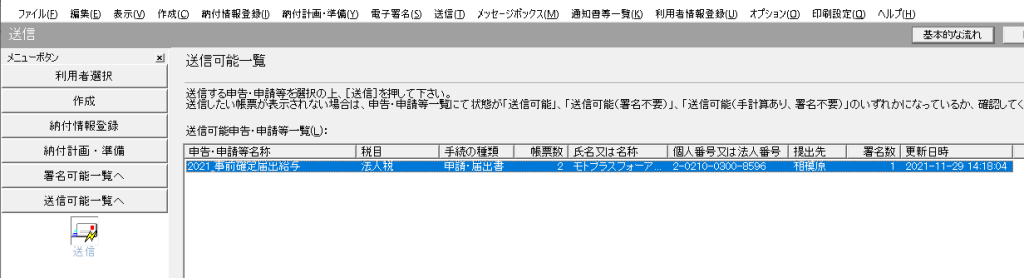

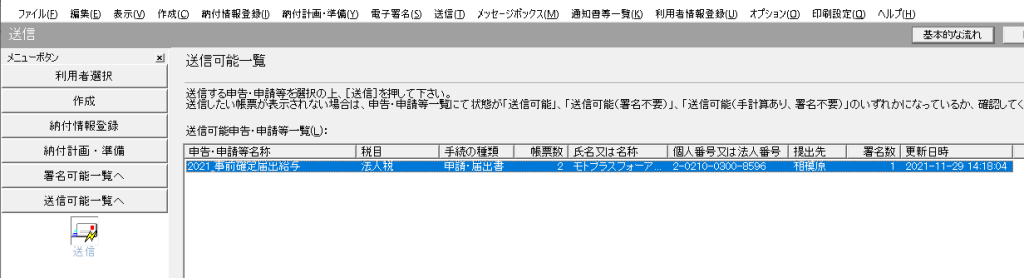

あとは、署名し、送信すればOK。

HowTo 備忘 アイデア 活動などを書いてます

法人の役員賞与は、事前に申請が必要です。WEB情報では、税務署の窓口でしか行えないのか、e-taxでできるのかよくわかりません。 e-tax でも「添付文書」で送る必要があるのかなど曖昧です。とりあえず e-tax で試してみました

なんとなく、e-tax WEB版の方かと思いましたが、項目は見つかりませんでした。

e-taxアプリを開いてみると、帳票追加のメニューに普通に出てきますね。

次に、「付表1事前確定届出給与等の状況(金銭交付用」を記入します。

あとは、署名し、送信すればOK。

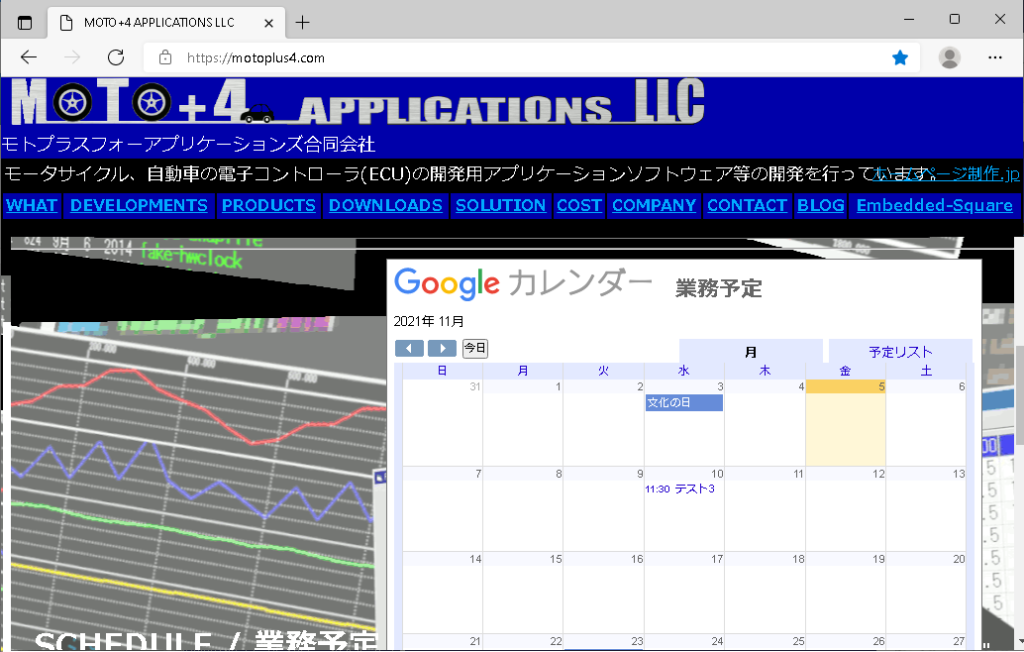

ホームページ上に、「予約表」を掲載したいというご相談がありました。

普通に考えると、以下の対応が必要になります。

しかしながらここまで行うと、それなりに費用がかかります。HPの相場はよくわかりませんが、10万円程度では済まないでしょう。

そこで、Googleカレンダーが使えないか調べてみました。

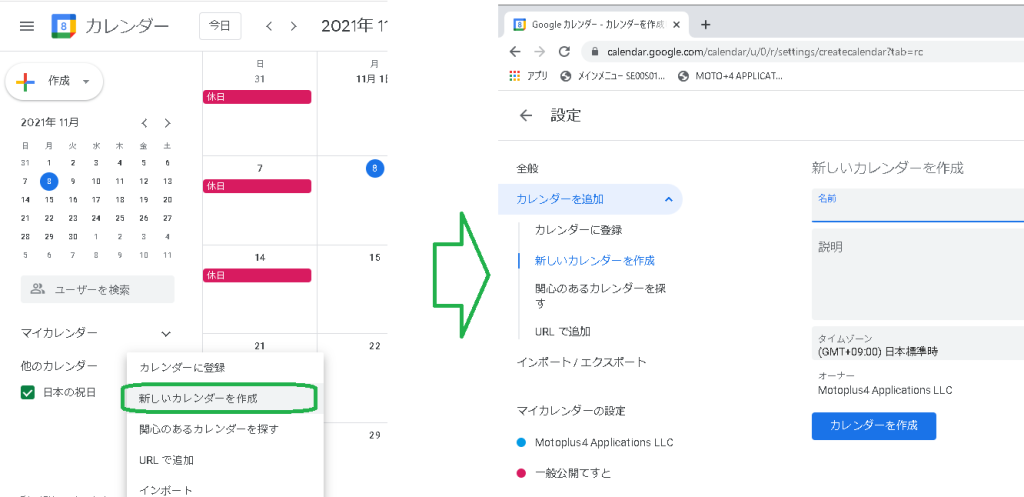

【課題1】Googleのアカウントに予約用のカレンダーが追加できるか? 結果、下図のようにできますね。

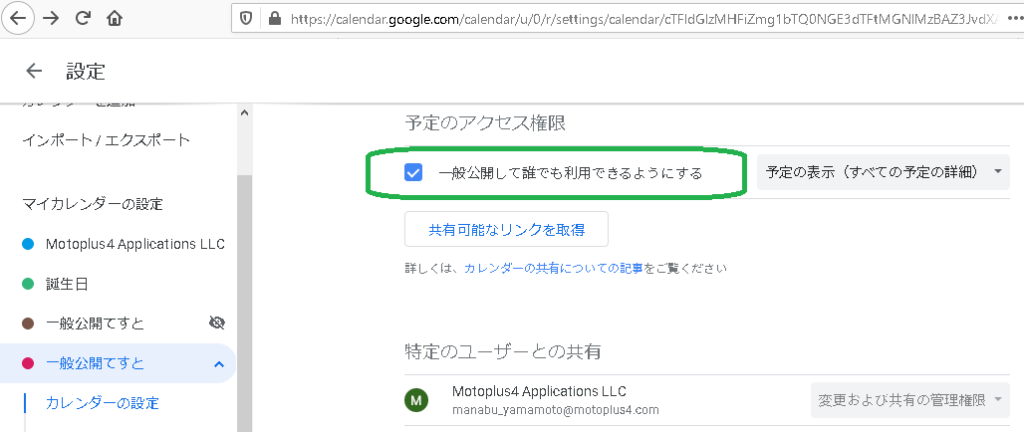

【課題2】ログインせずに誰にでも公開できるか? これもその設定が用意されていますね。

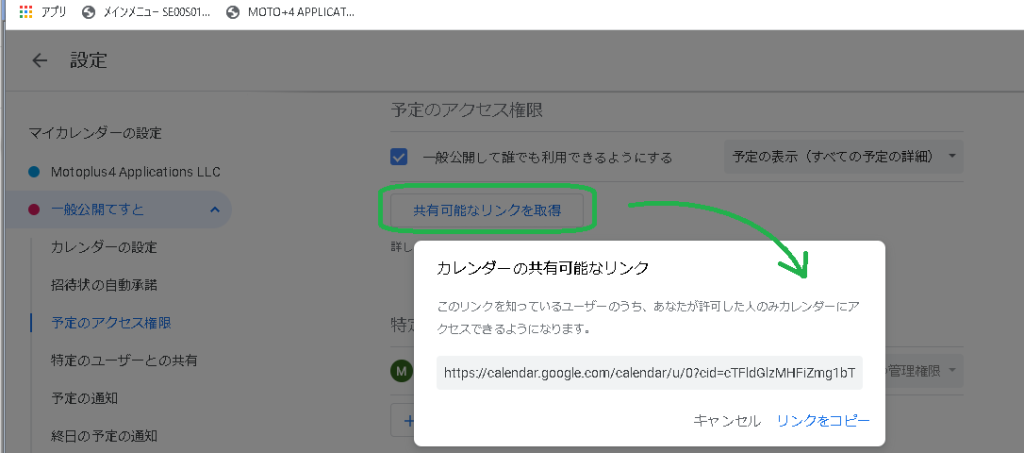

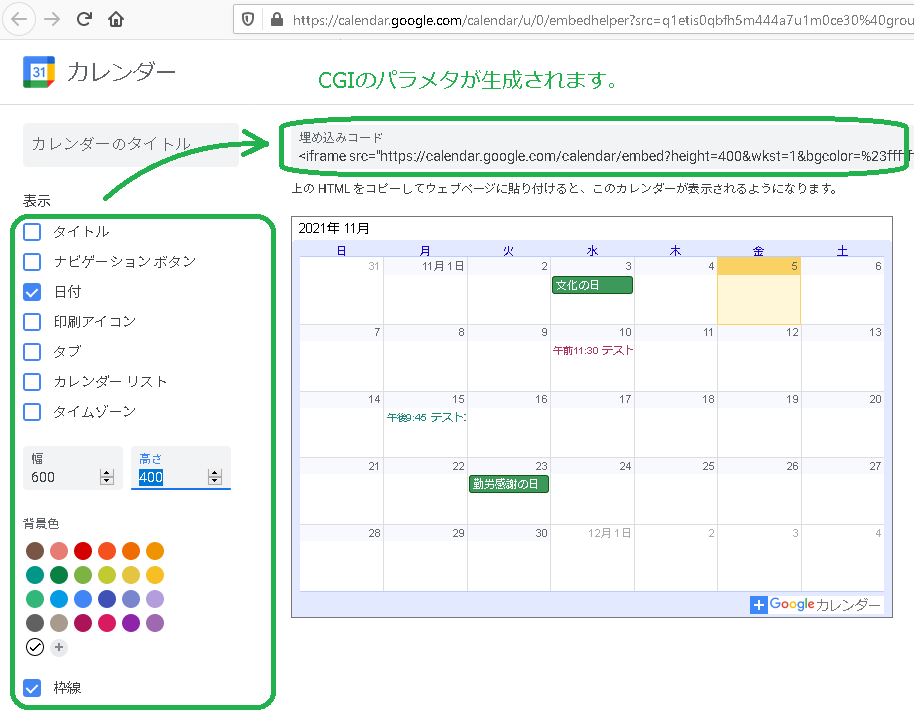

【課題3】固定のURLが生成できるか? これも下図のように可能ですね。

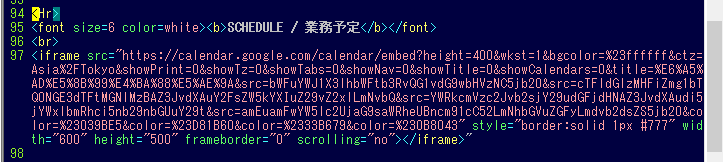

【課題4】 カレンダを自己のHPに組み込めるか? 下図のようにiframeで組み込めました。

表示結果はこちら。

【課題5】 第三者からのスケジュール変更を抑止できるか? これはデフォルト状態で、変更抑止されていますね。

【課題6】カレンダーの表示内容をカスタマイズできるか? サイズや項目の非表示はできますね。 カスタマイズ内容に応じてCGIのパラメタが生成されるので、iframeの内容を再貼付けが必要です。

これで管理機能を構築せず、予約表などをHPに公開できますね。googleさまさまです。

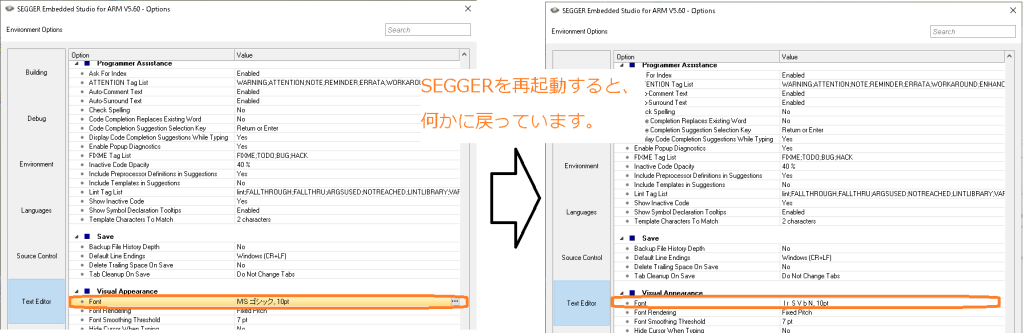

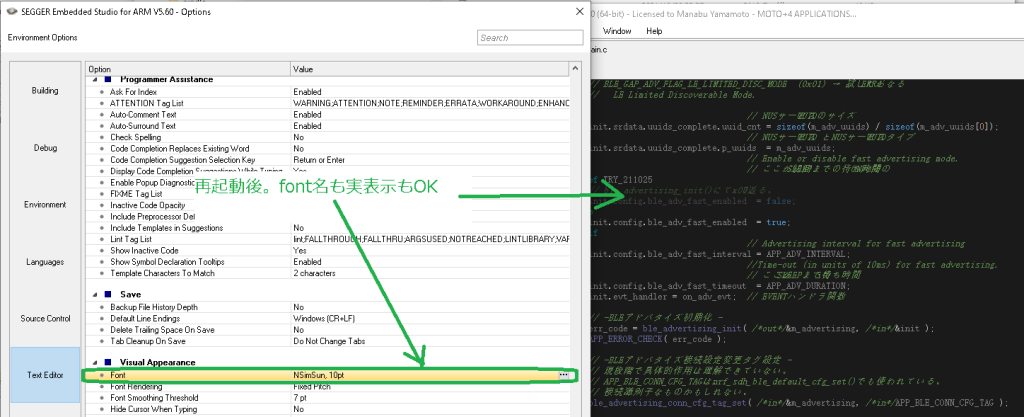

エディタのfont はやっぱり「MSゴシック」。 しかしてSEGGERにてfont設定が記憶されないことに気づきました。

他のfontを試してみると、半角の部分は記憶される模様です。テキストエディタの表示には反映されていません。

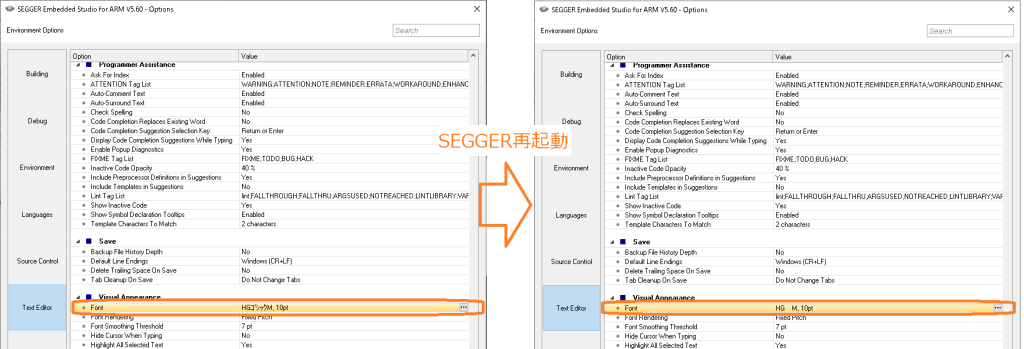

総合判断すると Font名が日本語が含まれるとダメと推察しました。試してみると、 設定保存もテキストエディタ表示もOKでした。

結果、全角文字を含まないFont名の日本語フォントを指定する必要があるようです。

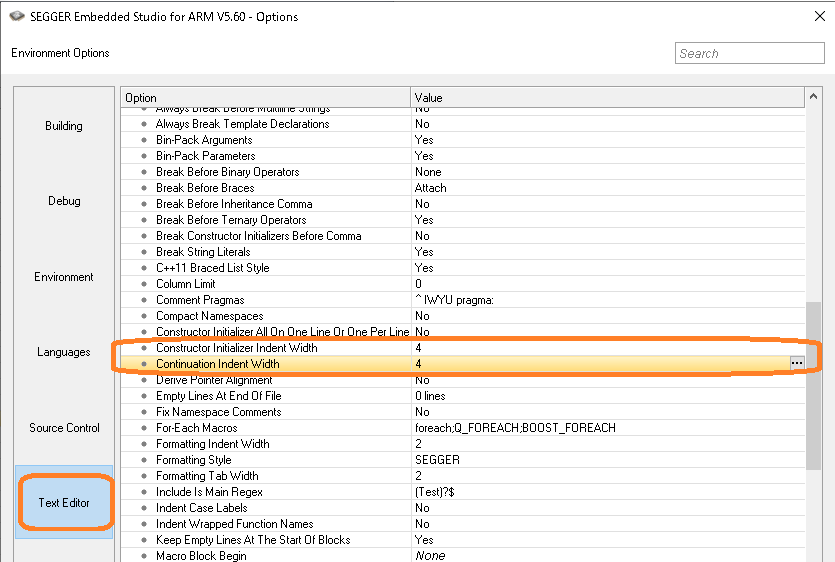

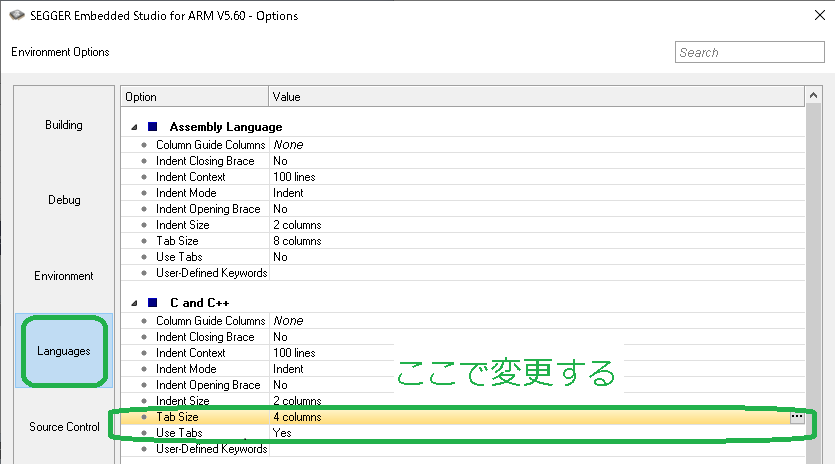

汎用の組込みソフト向けIDE「SEGGER」は、デフォルトでタブ幅が8のようです。まあよくあることなので、4に変えてみましたが設定が効きません。”Text Editor”の”Indent”ではないのか? ヨーロッパの人たちはスペース埋めなのでしよぅか?

英語サイトを調べると、答えがありました。設定先は”Languages”のほうでした。

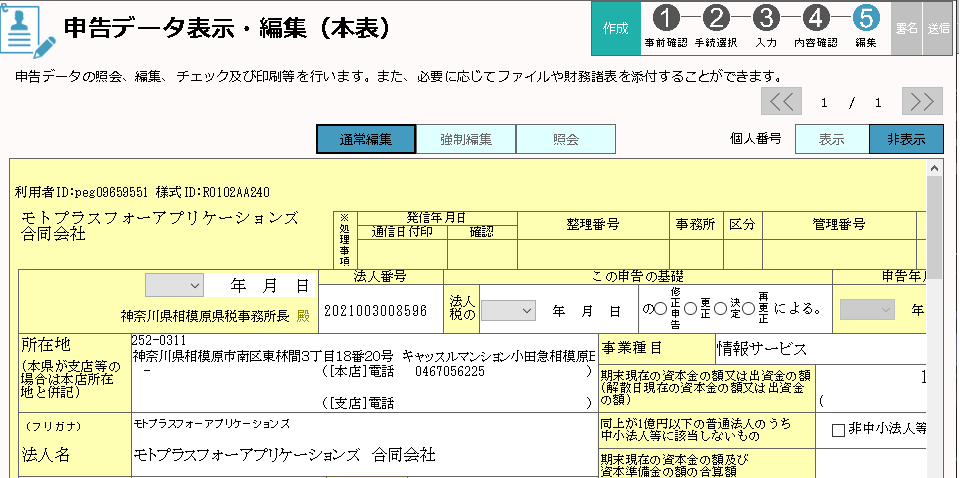

引き続きe-taxで決算税務申請 です。 こちらは「eLTAX」になります。赤字でも県民税と市町村民税の均等割りの支払いが必要です。 こちらは別システム「eLTAX」になります。 県用と市用は共通です。

県と市用のアカウントを、eLTAXのWEBページから「 PCdesk(WEB版) 」に行き申請します。手順通り問題なく申請できました。この時点で電子証明書が必要になります。

eLTAXのWEBページから、PCdesk(DL版/地方税ポータルシステムeLTax をダウンロードします。 ダウンロード にはパスワードが発行されます。インストールは普通にできました。

操作の注意

国のeTax (たぶんMFCで組んである) と違う操作があります。

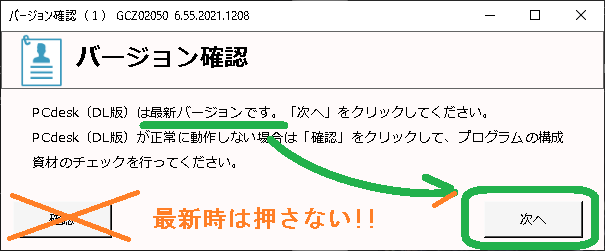

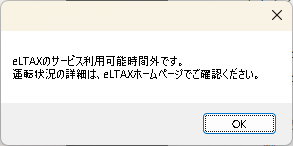

eLTax を起動します。高い頻度でUpdateが行われていますので、確認ボタンを押して5分くらい待つのが常です。しかし最新バージョンの時でも確認ボタンが表示され、ついつい押してしまいがちです。そうするとバージョンチェックが走り数分待たされます。(そもそも表示する必要はないかと…)

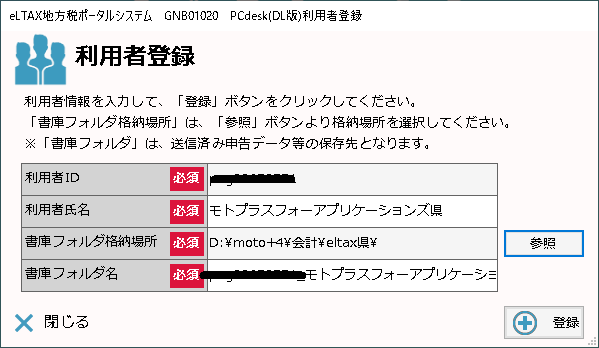

県用のアカウントでログインします。「書庫フォルダを作成しろ」と言われる場合があります。バージョンアップの影響かもしれません。登録ボタンを押してローカルフォルダを指定します。

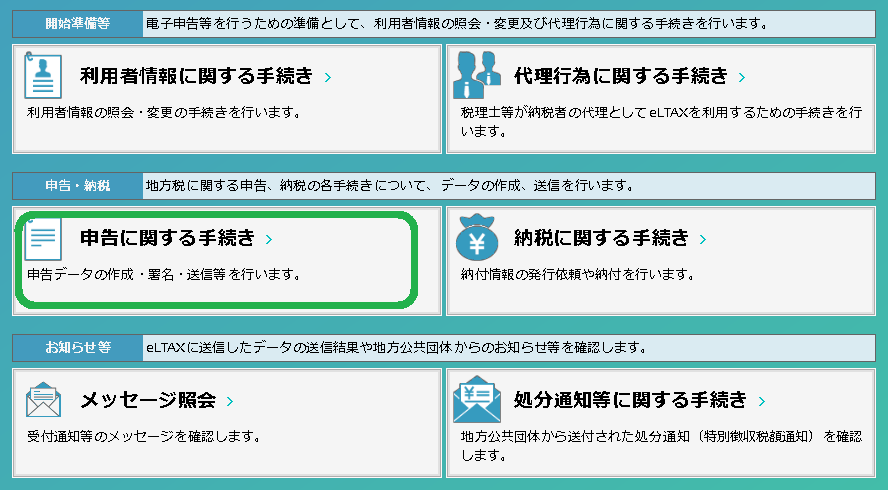

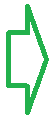

「申告に関する手続き」→「申告データの作成」し、パスワードを入力します。

このとき証明書の期限がきれている場合は警告されるので再登録します。

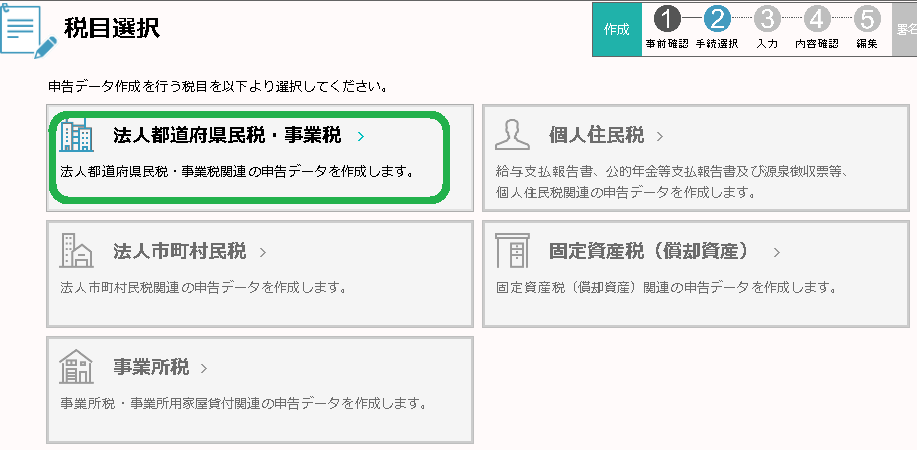

次に利用者情報確認画面から提出先の税務署を選択し、「法人都道府県民税・事業税」を選択します。

県用のアカウント を使用しないと 「法人都道府県民税・事業税」 のメニューが選択できないです。これ以降の手順は’24.9月では従来とだいぶ変わっているかもしれません。

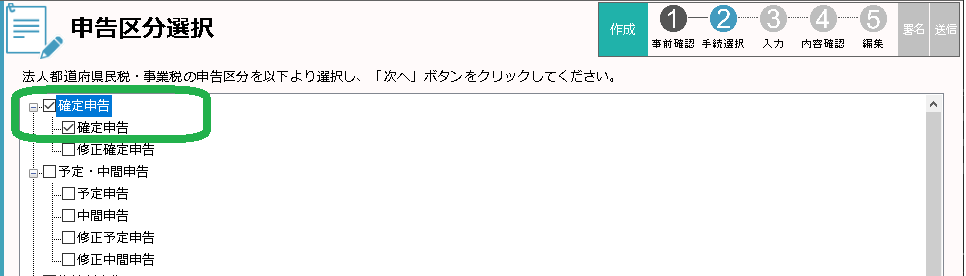

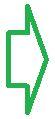

申告区分画面から確定申告を選択し次へを選択、作成方法選択画面から手動による作成を選択、会計期間の入力を選び次へを選択。

「国税情報を使用しての作成」という機能は、法人の基本情報がインポートされるだけで、会計数値はインポートされませんので、あまり役に立ちません。

法人情報登録・変更画面は、基本情報は自動入力済みなので、そのままで次へを選択。

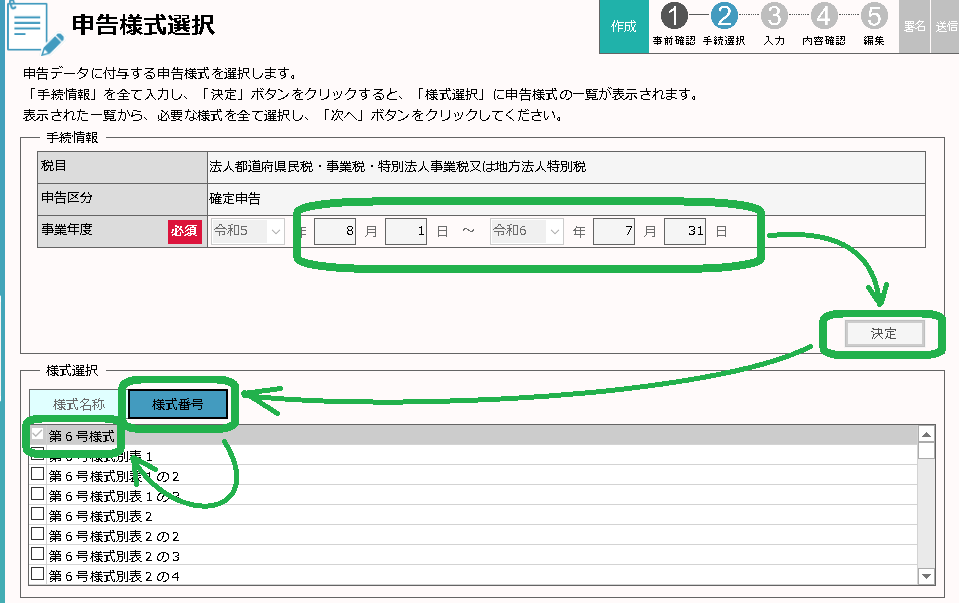

申告様式選択画面で決定をおすと様式選択が現れます。様式番号 を選択し一覧から「第六号様式」を選択し(プリセットで選択されています)、次へを選択。

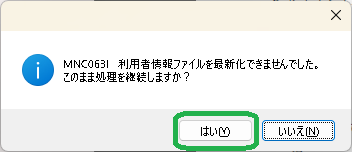

入力内容はオンライン保存されなかった??? 変更しておきます。

2025では以下画面現れました。前からあったけ? 複数県に跨る会社さん用でしょうか?

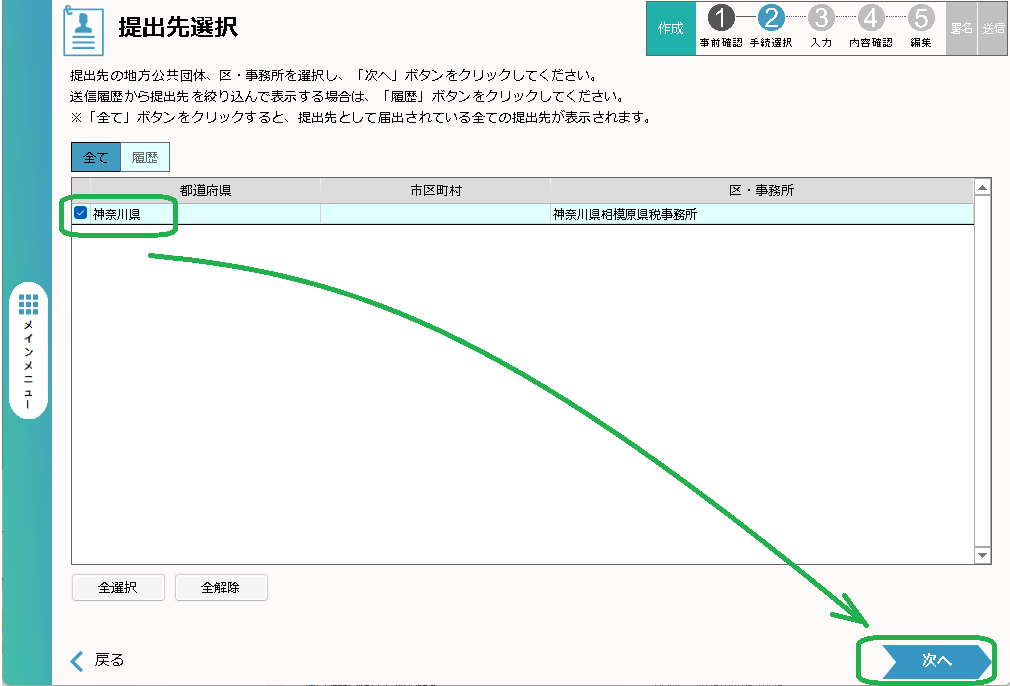

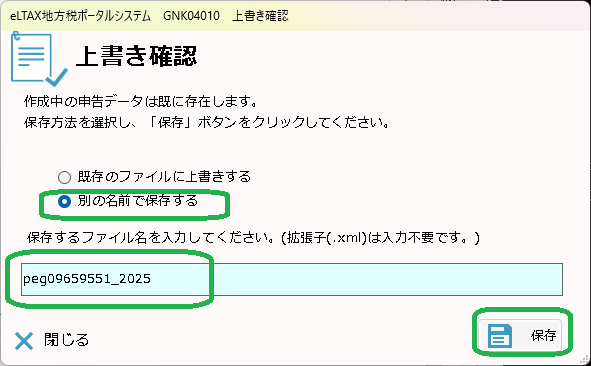

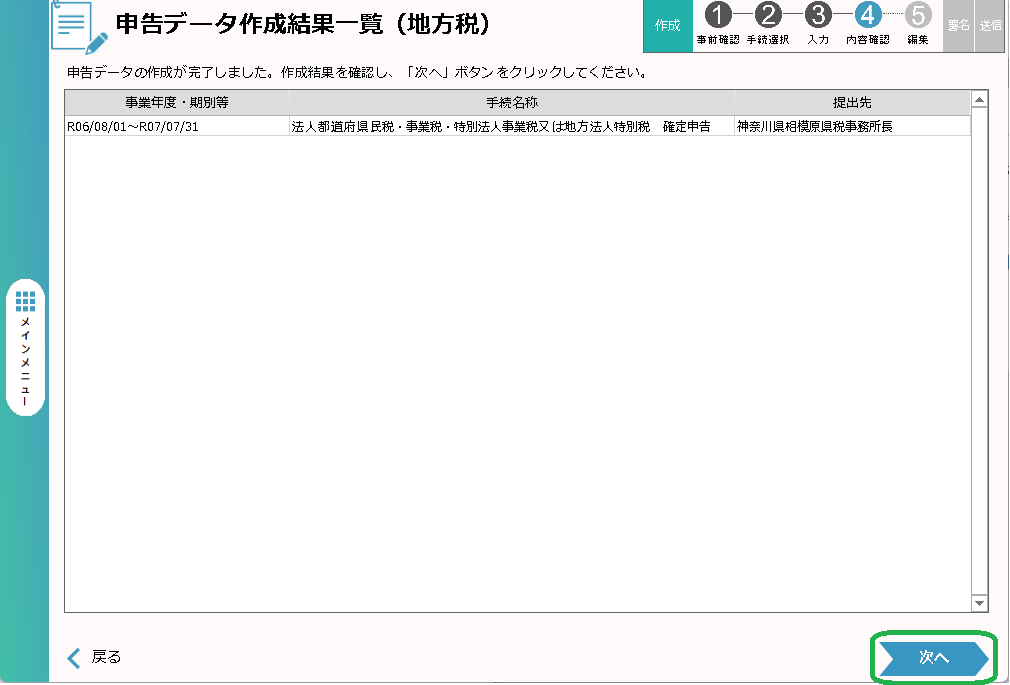

再び提出先選択画面で税務署を選択、上書き確認ダイアログが表示されるので、一応 xmlファイル名を変更しておきます。申請データ作成結果一覧(地方税)画面から次へを選択。ここでようやく「第六号様式」の申請画面が開きます。ここまでの操作、多すぎですね。どういう設計ポリシなのでしょうか?

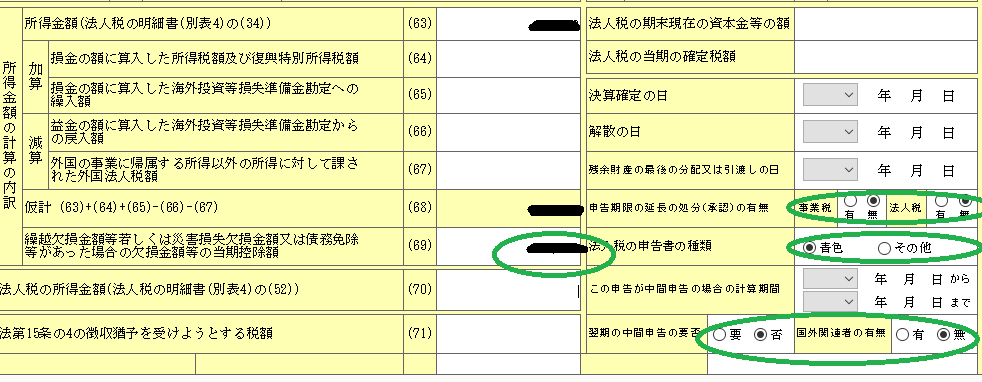

こちらを入力して保存します。保存時に自動チェックが行われます。この点はe-taxよりGoodです。ここでの留意点は、繰越損失の償却と、細かいトグルボタン選択項目でしょうか?

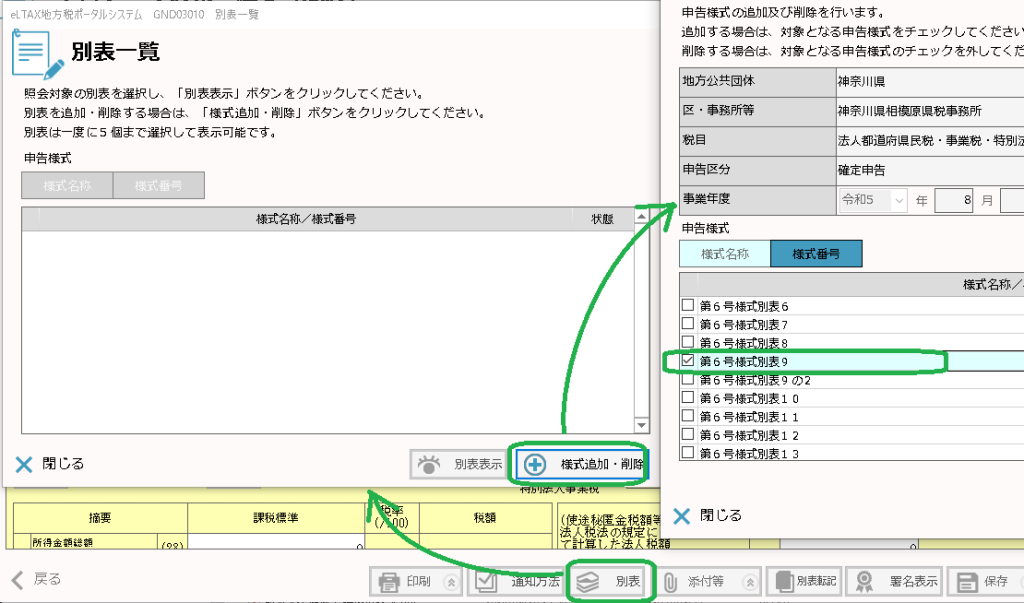

次に「 第六号様式 別表九」を追加します。

「 第六号様式 別表九」を入力し保存します。別表7(1) とほぼ同じです。何故か年月日は前ゼロで入力しないとはじかれます。翌年繰越額は自動計算されませんね。

申請書が入力できたら次へを選択。「申請データ一覧」の署名付与ボタンから署名を行います。この時、電子証明書が必要になります。カードリーダーをPC繋ぎ、マイナンバーカードを差し、次に進むとマイナンバーカードの署名用電子証明書パスワード(長い方)を聞いてきます。入力するとすとすんなり通過します。

引続き「送信しますか?」と聞いてくるので、それに従い、申請データ一覧から送信ボタンを押すと、再ログインを求められます。再ログインすると送信されます。送信後、なぜか「送信済みデータを削除しますか?」 と問われるのでNoで答えます。

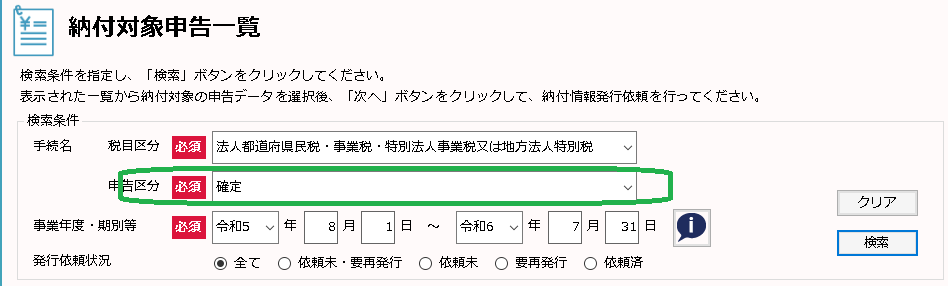

これで終了かと思いきや 、納付書の発行の操作が必要です。当方は気づかず数日 納付書 が来るのを待っていました。

申告データ送信結果一覧の右下の納付発行依頼ボタンを選択すると納付対象申告一覧が現れます。申請対象は分かり切っているはずですが検索を要します。通常は以下の条件です。

今回申請選択し次へを選択。納付・納入金額一覧 → 納付・納入金額確認と進み、「納税情報を作成しますか? 」の問にYESで答えるとようやく納付情報確認画面( この段階では納付番号などが表示されなかったような… )が表示されます。

メニューに戻り、納付情報の確認・納付から今回の申請を選び次へを選択。く納付情報確認画面が表示されます。スクロールするとpay-easy等の支払いに必要な 収入期間番号、納付番号、確認番号、納付区分 が表示されます。ここは印刷機能は無いので、画面キャプチャしておきます。この先はネットバンキングの操作なので、etax未対応の銀行口座を持っていない組織では無用です。

送信されたかどうかは、「メッセージ一覧」で確認できます。申請の受付は瞬時に完了します。納付情報の受付も瞬時に終わるようです。人の手でチェックしてはないですね。

もしも送信時に、納付書の発行操作を忘れた場合は、メインメニューから「納付情報の確認・納付」から「納付対象申告一覧」を開きます。初期表示ではなにも表示されていません。申請内容が消えたのか、納付書操作はワンチャンスなのか焦ります。事業年度期間を入力し、検索を押すと、申請内容が現れます。この時、 期間が会計期間と日付まで一致させないと、検索がヒットしません。あとの操作は通常と同じです。

追記:編集保存先とその再開

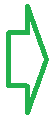

eLTAX は土日は稼働していません。しかし PCdesk はその旨の警告は表示されますが起動できて、編集と計算チェックは可能です。データはローカルPCに保存されるみたいですね。

新規に申請開始するとき、データ名を聞いてきますが、それは毎回変えておきます。

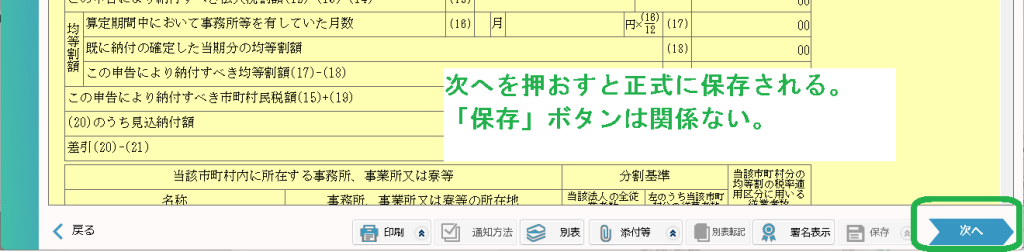

また PCdesk は2つ起動はできず、都道府県 と 市町村 の同時編集ができません。一旦どちらかを保存終了させて、切り替える必要かあります。 保存するには、一度「次へ」を押して内容を確定させます。この操作を行わないと内容は破棄されます。

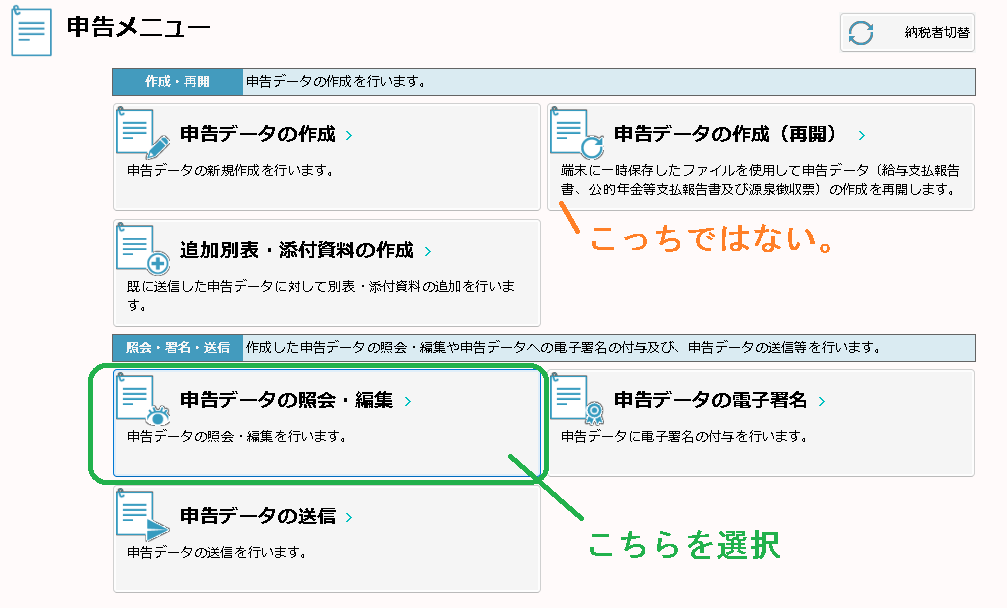

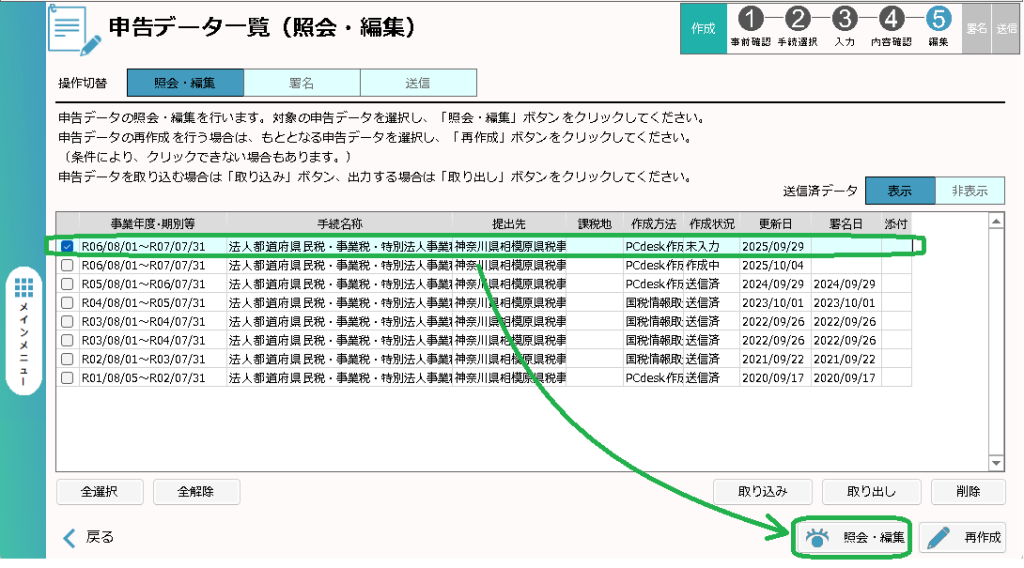

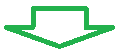

再開するには、以下のように呼び出します。