弊方は、e-Taxで年末調整をしています。このとき個人の所得申請は全てOKと思っていました。しかし市から苦情がきました。国へは申請されますが、県と市には申請されないようです。市への申請を、elTaxで行ってみました。申請は、「PCdeck DL版」で行います。WEB版ではできません。

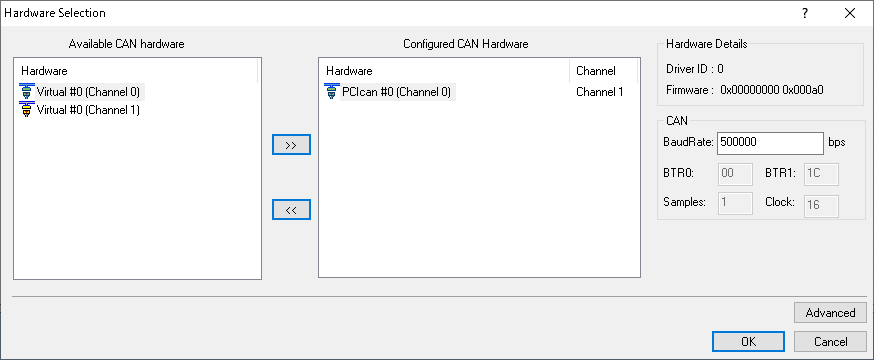

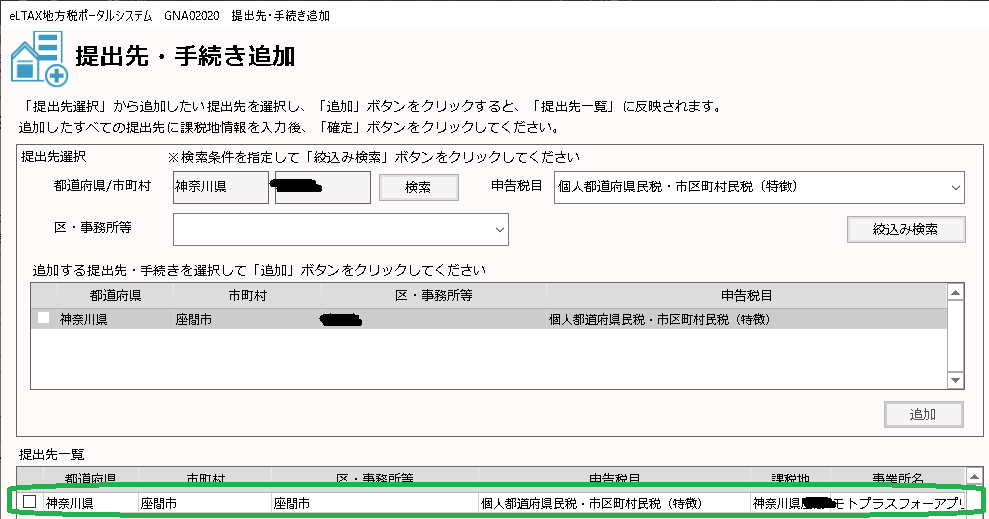

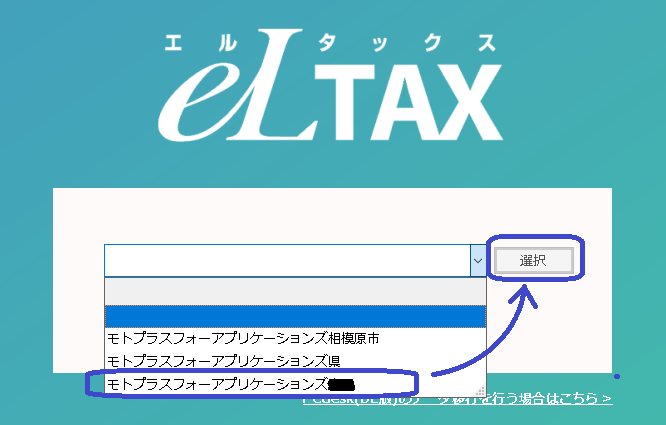

法人と社員個人の市町村がことなる場合は、メインメニュー「利用者情報に関する手続き」->「提出先・手続き変更」から提出先の市町村を追加します。提出先登録完了後(IDが発行されます)を、社員個人の市町村に切替えます。

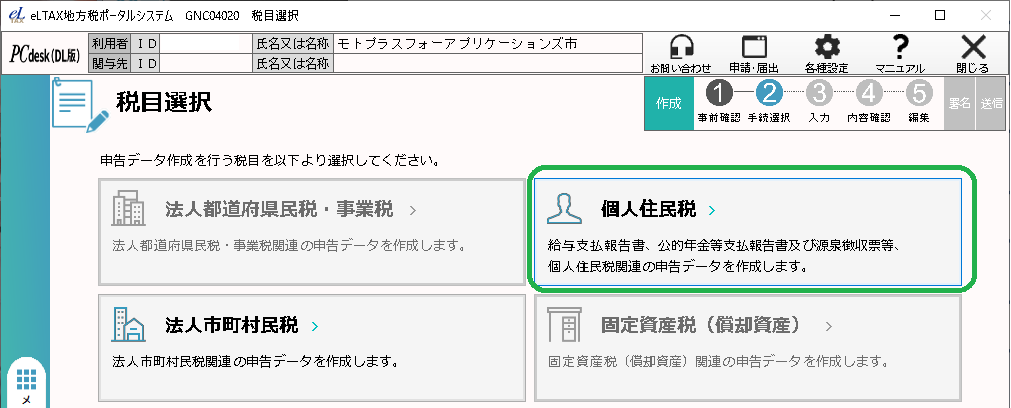

メインメニュー「申告に関する手続き」->「申告データの作成」-> 「利用者情報の確認」を行うと以下のメニューが開きます。

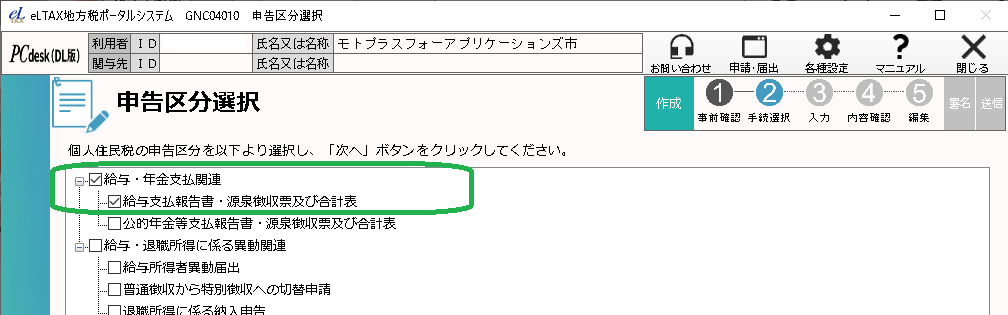

上記メニューから「個人住民税」を選択し、以下の申告区分を選択し、画面右下の「次へ」を押します。

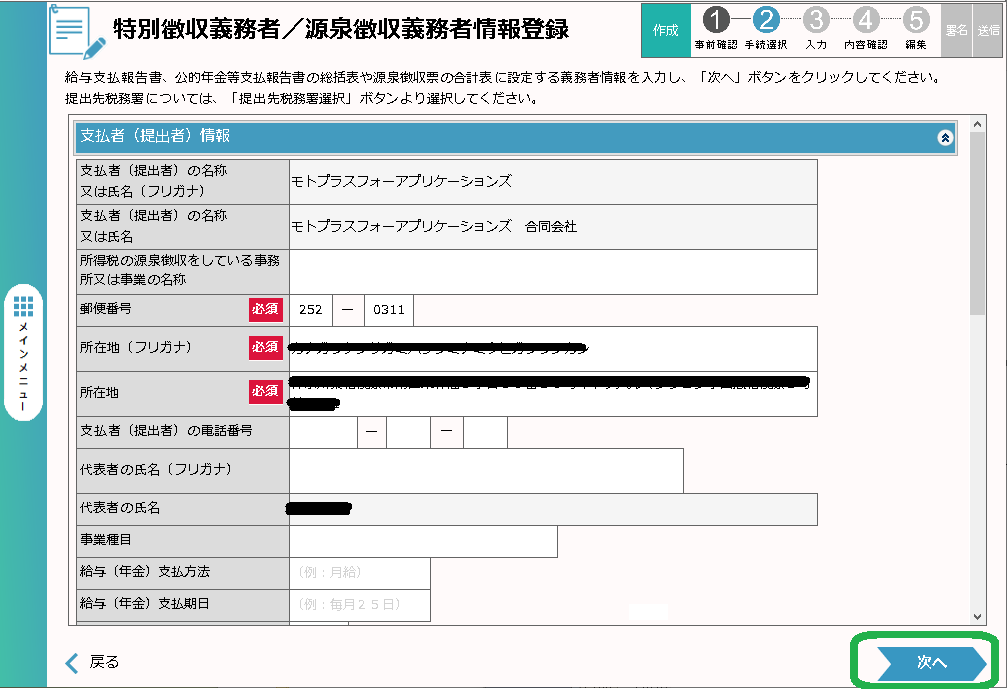

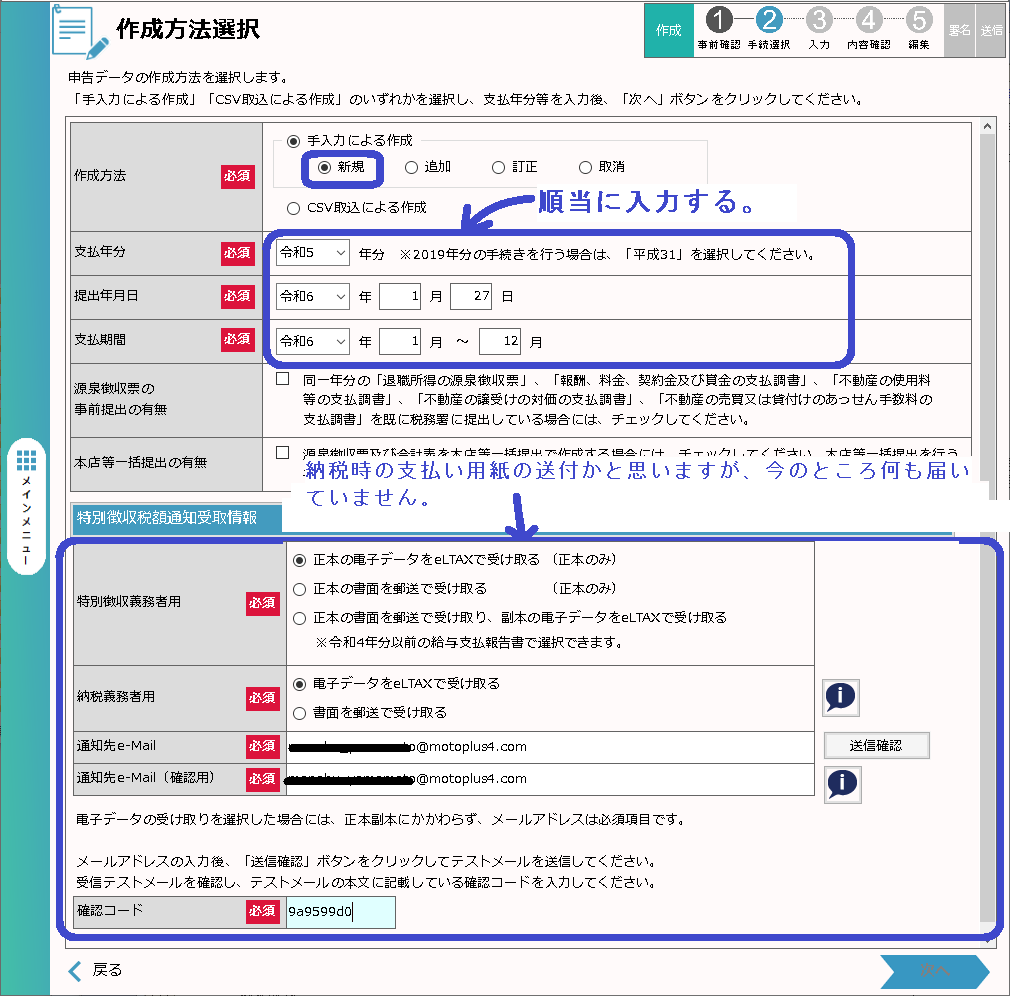

次に、特別徴収義務者つまり会社側を登録します。提出先の税務署は、社員の市町村の管轄税務署を調べて指定します。毎年初年度だけでなく毎年入力が必要なようです。確認コードの入力は初年だけでいいようです。

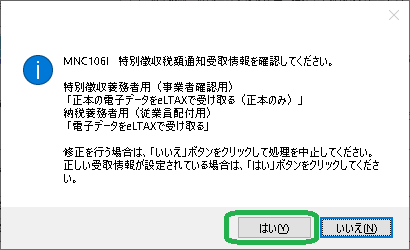

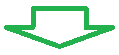

以下ダイアログの問合せ意図はよくわかりませんが、はい で進めるようです。

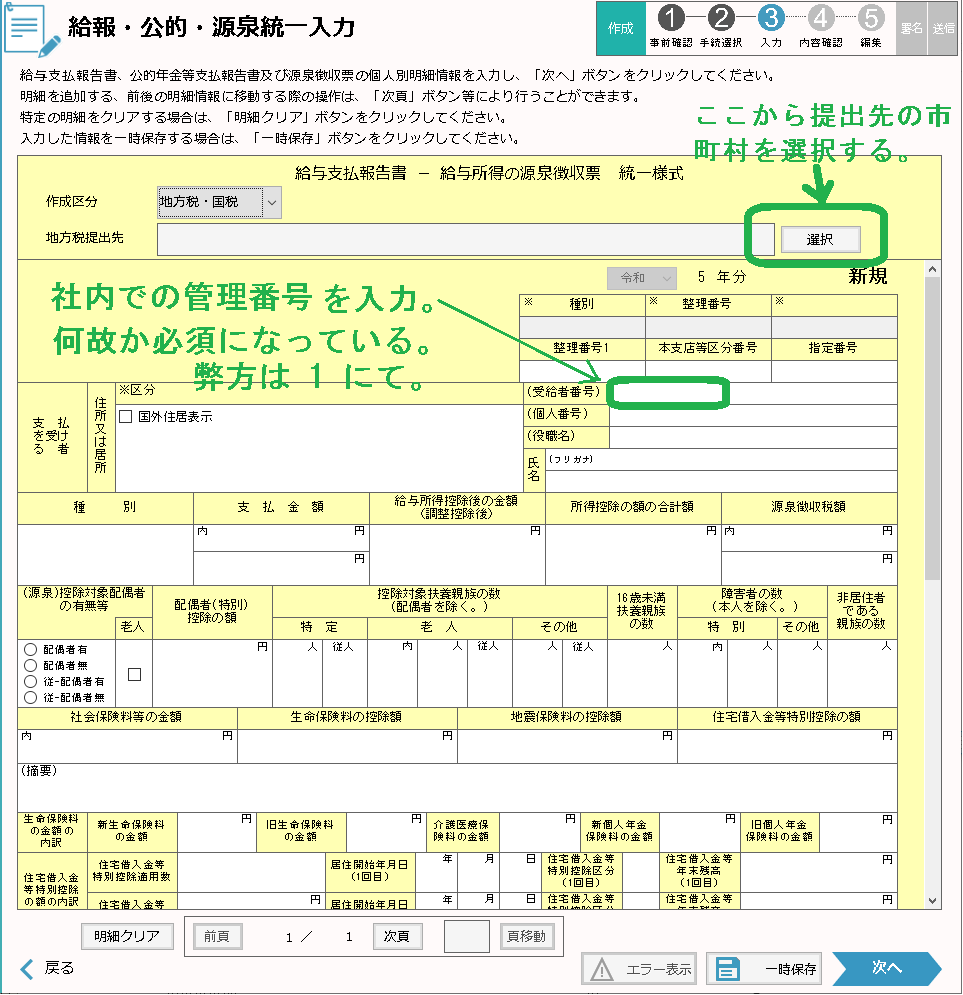

上記画面から「次へ」を選択すると源泉徴収の入力画面が開きます。内容は年末調整と同じようです。同じ値を入力します。年末調整と違う点を図中に注記しています。

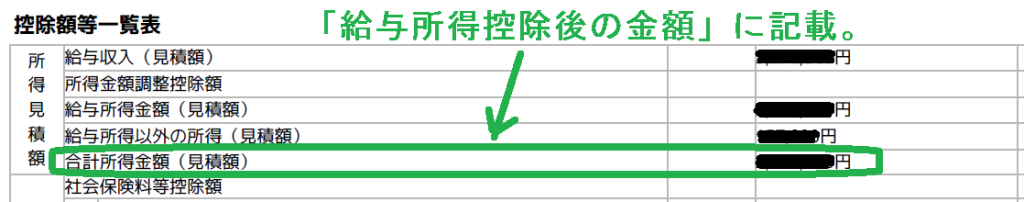

他WEB記事によると、個人収入は20万円以下でも記載が必要とのことです。年末調整ソフトで出力された給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書の以下の部分を記載しました。

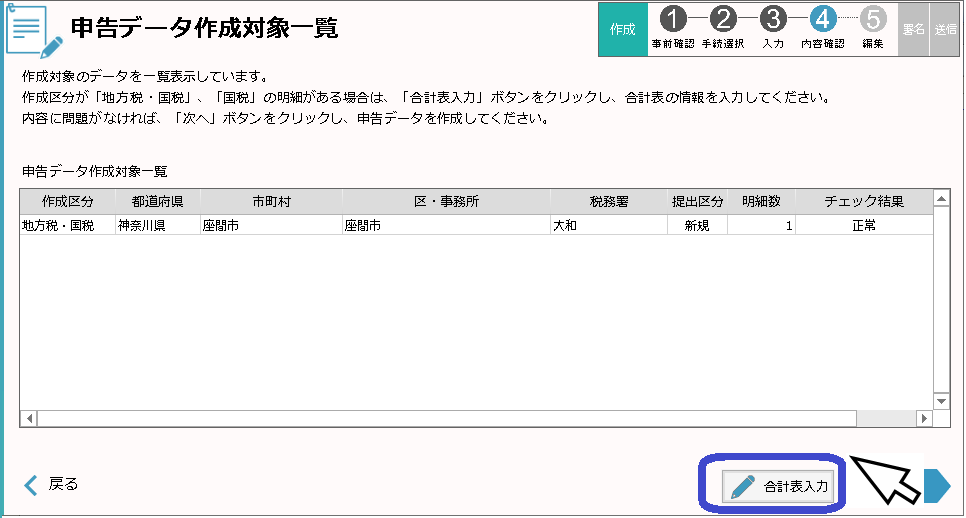

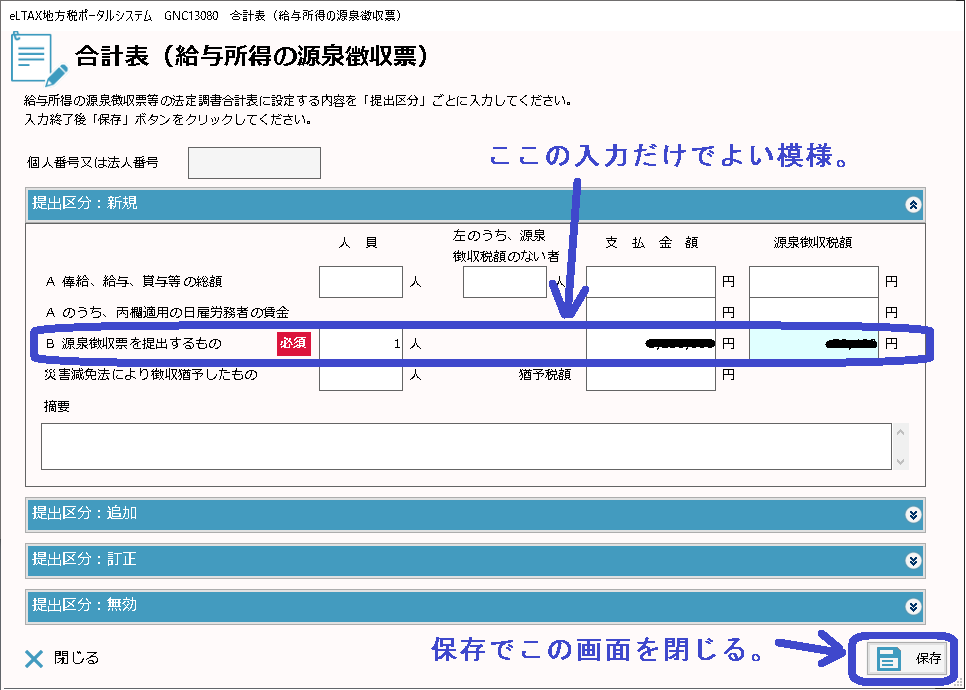

上記画面を入力後、「次へ」を選択する内容がチェックされ、申請データ作成一覧に移ります。ここでは「合計表」を選び入力します。これは必須です。年末調整では無かった気がします。

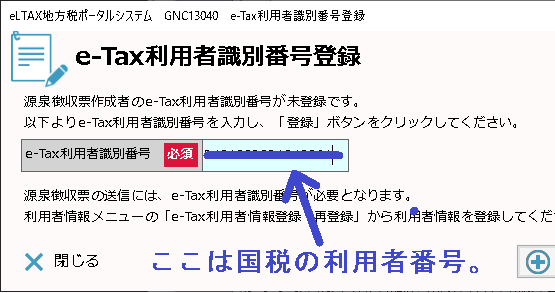

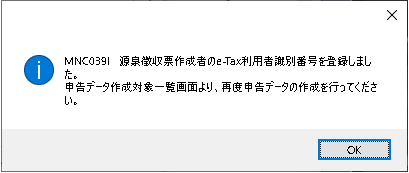

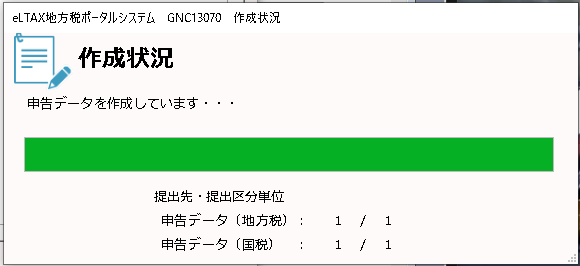

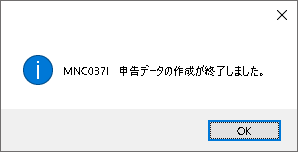

「合計表」閉じて、申請データ作成一覧にて「次へ」を選択すると、以下のようにデータ生成が走ります。もしも作成状況の画面に移らない場合、もういちど次へを押してみます。

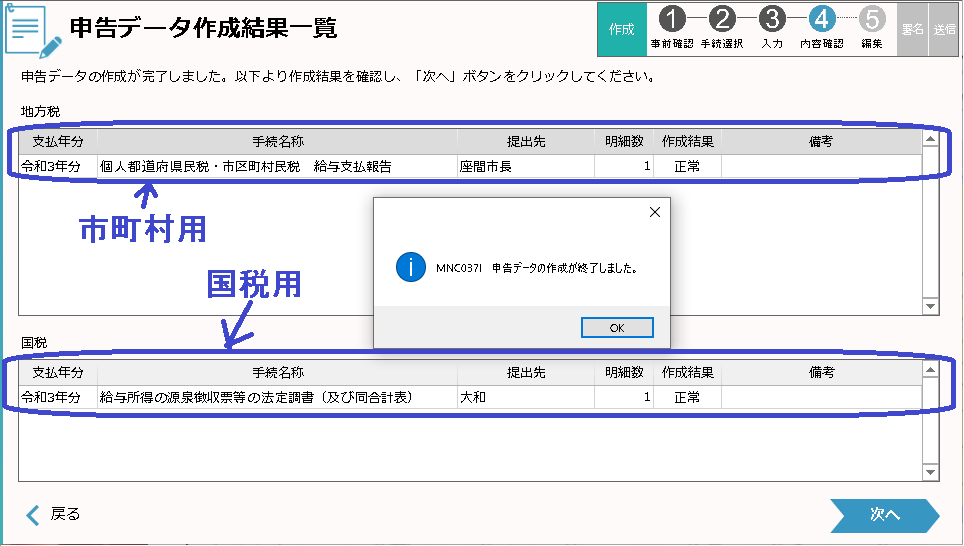

そうすると、市町村用と国用のデータができます。個人住民税から行うと、国と市町村の両方に同時に送れるシステムになっているそうです。「給与支払報告書及び源泉徴収票電子的提出一元化」というらしいです。気配りは良いのですが機能ダブりは税金のムダなので考えものですね…

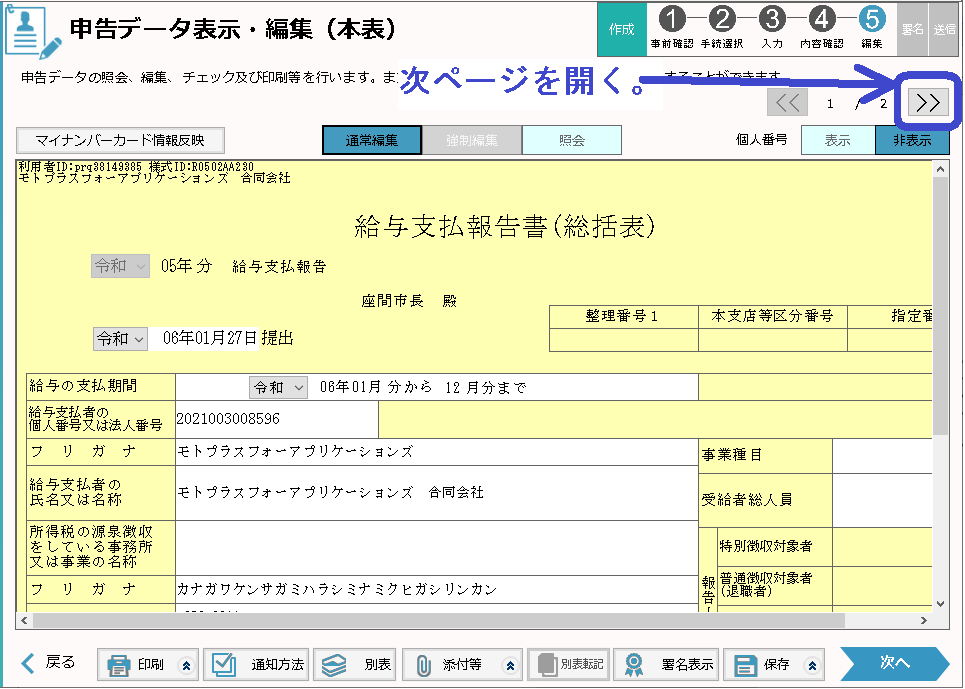

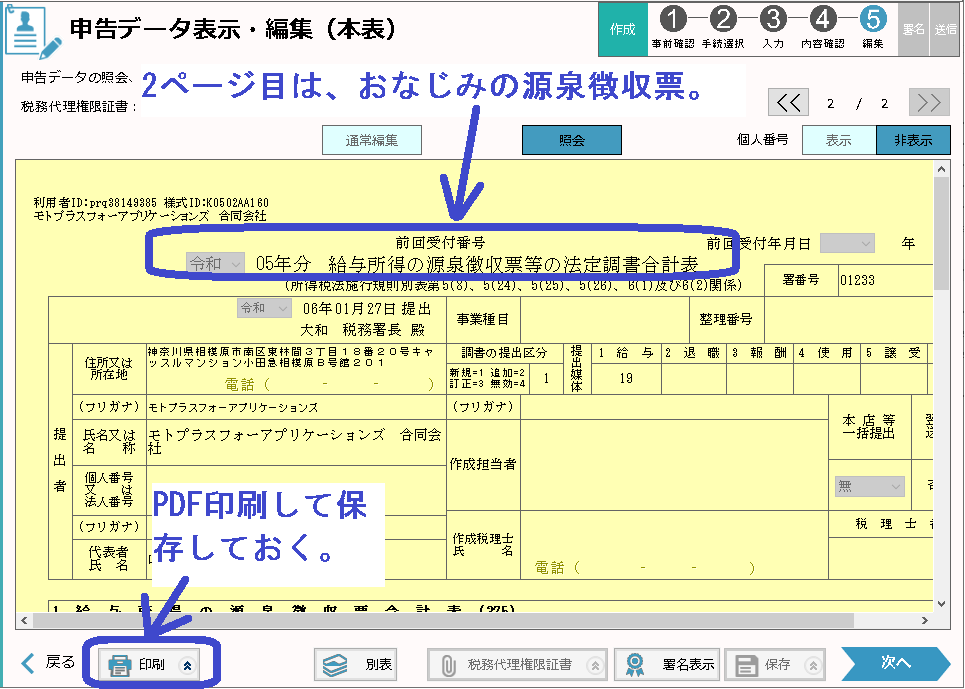

記画面を入力後、「次へ」を選択すると「給与支払報告書」なるものが表示されます。そこから次ページを開くといつもの「給与所得の源泉徴収票」が現れます。「給与支払報告書」は会社としての総括と推察します。内容がチェックできたら「次へ」で進みます。

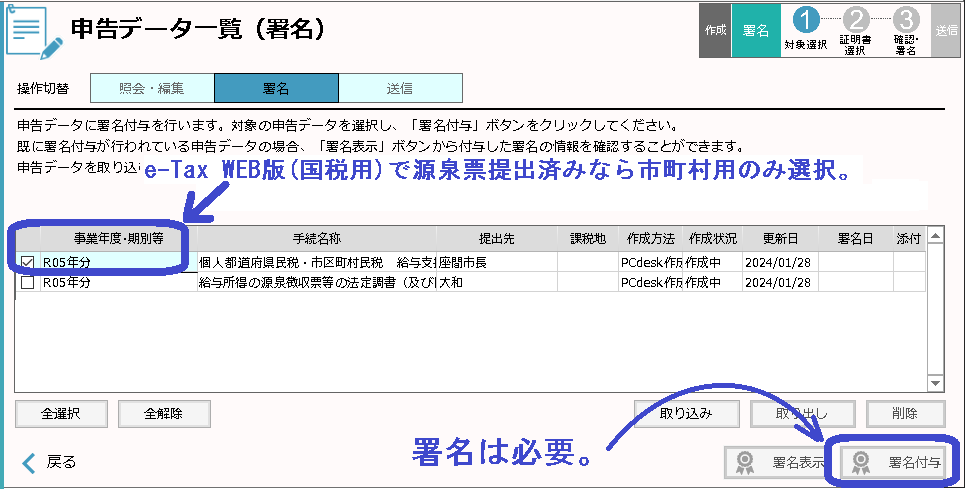

内容がチェックされ既に国に送っている場合、署名の段階で市町村のみを選べは、国への二重送信は回避できます。

後は、法人の市町村民税と同様に、署名付与して送信すればOK。

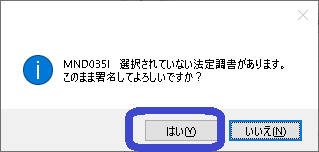

念のためメインメニューから、メッセージ照会 → メッセージ一覧(本人)からメッセージを開きし、印刷、ダウンロード、紹介して控えを保存しておきます。

以上で申請は完了です。

ちなみに個人として、市へ所得申請しようとすると、個人事業者や年金受給者のような扱いになってしまうようで、一人会社でも会社として申請した方がスムーズのようです。申請は法人で行い、支払いは個人で行う方法も選べるようです。起業2年まで手順を知らずそうしていました。