前記事ではSO-05Gに海外ROMに書換えました。ユーザさんから質問があったので調べてみました。ワンセグ、10年前はよく耳にしたコトバですが、ネットTVがたくさんある中、衰退気味のようですが未だ現存しているようです。小生はワンセグ全盛当時から SC-02D か Xperia SIMフリー を使っていたため、観たこともなく、No眼中でした。たぶん開発費/型費/生産/在庫管理の費用対効果から、ハードウェアとドライバ部は共通ではないかと思いますので、アプリをインストールできれば使えるかもしれません。

SGP771 ROMにワンセグTVははいっている?

SO-05G純正ROMに入っていたテレビアプリはいませんね。Google TV というのがはいってますが、ただのネットTVのメニューでした。

最新の汎用ワンセグTVアプリは?

汎用のワンセグTVアプリは存在しないようです。Google Playで 地上波テレビ 視聴、ワンセグ 地デジ リアルタイム配信 なるものがありますが使い方がわるいのか何もみれません。

純正ワンセグTVアプリの正体は?

SO-05G And6純正ROMに戻すには、機種をSO-05Gに戻さないといけないため直ぐにはできないです。SO-05G And7純正ROMは入手不能なので、And6純正ROMの .ftf からapkを探ってみます。

.ftf からapk展開手順は以下のとおりです。iCore7 3.5GHzのpcで30分はかかります。

- 7zip で一次解凍

- system.sin を SONY flash tool のメニュー tool -> Sin Editer -> Extact data で二次解凍

- system.ext4 7zip で三次解凍。データのペイロード後にデータが存在します とmsgが出る場合がありますが気にしなくていいみたいです。

- oem.sin も上記2. 3.を実施します。

- 解凍フォルダを .apk で検索。

検索した結果は、

ActiveClipper.apk

album-albumLive-release.apk

android-res-305.apk

AndroidGGM-dcm-8_1.5.0-shortcut-product.apk

AnonymousData.apk

anshinmode_dummy-v002_sha1.apk

AntHalService.apk

apk_list.csv

ApnSwitcher_sha2.apk

app-smallbrowser-ed.apk

AppReport_sha1.apk

AptxNotifier.apk

ar-effect.apk

AreaMail_sha1.apk

ArtFilterCamera-xhdpi-release.apk

autogps_sha1.apk

BackupRestoreConfirmation.apk

BasicDreams.apk

Bluetooth.apk

BluetoothMidiService.apk

Books.apk

bootinfo.apk

BridgeLauncher_sha1.apk

Browser.apk

CalendarProvider.apk

CallLogBackup.apk

CameraAddonPermission-release.apk

CameraCommon.apk

CameraCommonPermission-release.apk

CameraExtensionPermission-release.apk

CameraWearableBridgeHandheldServer.apk

CaptivePortalLogin.apk

CarrierConfig.apk

CertInstaller.apk

chkapl_sha1.apk

Chrome.apk

ChromeCustomizations.apk

ClockWidgets-release.apk

CloudPrint.apk

Cloudset_sha1.apk

CloudStorageService_BM_sha1.apk

CNEService.apk

com.android.browser-res-305.apk

com.android.calendar-res-305.apk

com.android.carrierconfig-res-305.apk

com.android.email-res-305.apk

com.android.exchange-res-305.apk

com.android.incallui-res-305.apk

com.android.internal-res-305.apk

com.android.partnerbrowsercustomizations.chromeHomepage-res-305.apk

com.android.phone-res-305.apk

com.android.providers.contacts-res-305.apk

com.android.providers.partnerbookmarks-res-305.apk

com.android.providers.settings-res-305.apk

com.android.server.telecom-res-305.apk

com.android.settings-res-305.apk

com.android.systemui-res-305.apk

com.epson.mobilephone.android.epsonprintserviceplugin.apk

com.evernote.docomo.7.4.1.higherAllArch.1366.apk

com.microsoft.skydrive-res-284.apk

com.mobisystems.fileman.apk

com.nttdocomo.android.dota-res-305.apk

com.nttdocomo.android.osv-res-305.apk

com.qualcomm.location.apk

com.sony.drbd.reader.other.jp.apk

com.sony.snei.psnportal.apk

com.sony.tvsideview.phone.apk

com.sonyericsson.android.camera-res-305.apk

com.sonyericsson.android.socialphonebook-res-305.apk

com.sonyericsson.androidapp.sehome.apk

com.sonyericsson.conversations-res-305.apk

com.sonyericsson.customizedsettings-res-305.apk

com.sonyericsson.extras.liveware-res-305.apk

com.sonyericsson.home-res-305.apk

com.sonyericsson.home.apptray-res-220.apk

com.sonyericsson.infiniteview-res-305.apk

com.sonyericsson.setupwizard-res-305.apk

com.sonyericsson.simcontacts-res-305.apk

com.sonyericsson.tetherentitlementcheck-res-305.apk

com.sonyericsson.trackid-res-305.apk

com.sonyericsson.updatecenter-res-305.apk

com.sonyericsson.usbux-res-305.apk

com.sonyericsson.wappush-res-305.apk

com.sonymobile.androidapp.audiorecorder.apk

com.sonymobile.androidapp.cameraaddon.areffect-res-305.apk

com.sonymobile.androidapp.cameraaddon.arfun-res-305.apk

com.sonymobile.anondata-res-305.apk

com.sonymobile.backgrounddefocus-res-305.apk

com.sonymobile.calendar-res-305.apk

com.sonymobile.customizationselector-res-305.apk

com.sonymobile.email-res-305.apk

com.sonymobile.exchange-res-305.apk

com.sonymobile.keyboardlauncher-res-305.apk

com.sonymobile.poboxplus-res.apk

com.sonymobile.sdcardtransfer-res-305.apk

com.sonymobile.simplehome-res-305.apk

ConfigUpdater.apk

Contacts160010004_sha1.apk

ContentsHeadline_Tablet_v_6_1_0_sha2-chain.apk

Conversations.apk

CoreSettings.apk

CrashMonitor.apk

CrashMonitorSystem.apk

CredentialManagerService.apk

CustomizedSettings-release.apk

Databackup_sha1.apk

DcmAppManager_sha1.apk

DCMDOTA.apk

dcmictag-sha1.apk

DcmIpPushAggregator.apk

DCMLogAcquisition.apk

DCMSWUP.apk

dcmvoicerecognition_sha1.apk

DcmWapPushHelper.apk

dcm_location_noicon_osvfota_sha1.apk

dcm_location_sub_sha1.apk

DecoEmojiManager_nolibs_sha1.apk

DefaultContainerService.apk

DemoAppChecker.apk

device-monitor.apk

DeviceConfigTool.apk

DeviceManager-docomo-v1208-signedAF-aligned.apk

DeviceSecurityService.apk

dhome_tablet_sha1.apk

Dialer170010002_sha1.apk

dlna-somc-xhdpi-release.apk

dmapnavi_navi_dl_2081_sha1.apk

dmenu_sha1.apk

docomoAccountAuthenticator_sha1.apk

DocomoIdManager_sha1.apk

DocomoInitialization_sha1.apk

docomomail_sha1.apk

Docomoremotelock_sha1.apk

DocomoSettingsUtil.apk

docomoset_sha1.apk

Docomowipe_sha1.apk

docomo_remote_sha1.apk

DocumentsUI.apk

DownloadProvider.apk

DownloadProviderUi.apk

Drive.apk

DrmDialogs.apk

DrmLicenseService2.apk

DtcpCtrl-release.apk

DualCamera-xhdpi-release.apk

DualShockManager.apk

duidgenerator.apk

ebook-viewer0_sha1.apk

enhancedusbux.apk

EnterpriseService.apk

ExactCalculator.apk

Exchange2.apk

experienceflow2livewallpaper-release.apk

ExtendedBootLockService.apk

ExternalKeyboardJP.apk

ExternalKeyboardsInternational.apk

ExternalStorageProvider.apk

facebook-xhdpi.apk

FaceFusionCamera-xhdpi-release.apk

FaceLock.apk

fast-dormancy-wakeup.apk

fota-service.apk

framework-res.apk

FsDtvApp.apk

FusedLocation.apk

Galaxy4.apk

gmail-reader-service.apk

Gmail2.apk

GmsCore.apk

GoogleAnalyticsProxy.apk

GoogleBackupTransport.apk

GoogleCalendarSyncAdapter.apk

GoogleContactsSyncAdapter.apk

GoogleFeedback.apk

GoogleLoginService.apk

GoogleLyricsPlugin.apk

GoogleOneTimeInitializer.apk

GooglePackageInstaller.apk

GooglePartnerSetup.apk

GoogleServicesFramework.apk

GoogleTTS.apk

Hangouts.apk

HeadphoneSelection.apk

HoloSpiralWallpaper.apk

Home-Overlay-285.apk

home-release.apk

HotspotAdvancedSetting.apk

HTMLViewer.apk

HwColorTheme002-Overlay-release.apk

HwColorThemeDefault-Overlay-release.apk

IconcierContents_sha1.apk

iConcier_sha1.apk

Iengine.apk

ImageEnhancer.apk

ImageProcessorPermission-release.apk

ImeiBarcode.apk

ims.apk

InCallUI-Overlay-285-docomo-release.apk

InCallUI.apk

InputDevices.apk

IntelligentBacklight-Overlay-270-release.apk

IntelligentBacklight.apk

IntelligentObserver.apk

IntelligentRotation.apk

jp.co.canon.android.printservice.plugin.apk

jp.co.labelgate.moratouch.apk

KerberosService.apk

KeyboardHostApp.apk

KeyboardLauncher.apk

KeyChain.apk

LAC_settings_sha1.apk

Lifelog-googlePreloadLive-release-3.0.P.0.12-6291468.apk

LiveWallpapers.apk

LiveWallpapersPicker.apk

livewaremanager.apk

LockscreenSettings-release.apk

MaintenanceMenu.apk

ManagedProvisioning.apk

Maps.apk

mascot_tablet_sha1.apk

MediaPlayer_fw_mm_tab_sha1.apk

MediaProvider.apk

MmbApp_sha1.apk

MmbFcBrowMw-res.apk

MmbServiceProcess.apk

MmbSetting.apk

MmsService.apk

Music2.apk

MusicFX.apk

Newsstand.apk

NewsWeather.apk

NextbitApp_sha1.apk

NfcNci.apk

NoiseField.apk

OMAClientProvisioning-release.apk

OmaDownload.apk

OmaV1AgentDownloadServices.apk

OneTimePassLockScreenApp.apk

OnlineRemoteCamera-xhdpi-release.apk

overlay-semcexperienceflow2-300-release.apk

package-courier-release.apk

PacProcessor.apk

PartnerBookmarksProvider.apk

PhaseBeam.apk

phone-usage.apk

Phonebook-Overlay-275-docomo-release.apk

Phonebook.apk

Phonesky.apk

Photos.apk

photoslideshow-release.apk

PhotoTable.apk

PhotoViewer_Downloader_sha1.apk

PhotoWidget-release.apk

pip.apk

PlayGames.apk

playstationapp.apk

PlusOne.apk

PrintSpooler.apk

ProxyHandler.apk

qcrilmsgtunnel.apk

QtiTetherService.apk

Radio3.apk

RcaHandler.apk

RemoteAccessRegister.apk

RemoteControlService.apk

RemoteUnlockService.apk

rspermntt_somc.apk

saigaiban-3a-ver11.20.0_sha1.apk

Schedulememo_sha1.apk

ScreenLockService_sha1.apk

ScreenRecording.apk

SDCardBackup_sha1.apk

SdcardTransfer.apk

SecureClockService.apk

SemcAutoPowerOff.apk

SemcCalendar.apk

SemcCamera3D-xhdpi-release.apk

SemcCameraUI-japan-xhdpi-release.apk

SemcClock.apk

SemcCnapProvider.apk

SemcContactPicker2.3.apk

SemcContactsProvider-Overlay-295-docomo-release.apk

SemcContactsProvider.apk

SemcEmail.apk

SemcGenericUxpRes.apk

SemcMetadataCleanup.apk

SemcMusic.apk

SemcPhotoEditor.apk

SemcPowerSaveModule.apk

SemcSettings.apk

SEMCSetupWizard.apk

SemcSimDetection.apk

SemcStorageChecker.apk

SemcTelephonyProvider.apk

SemcTvOut.apk

SemcVideo.apk

SemcWarrantyTime.apk

ServiceMenu-Overlay-270-release.apk

ServiceMenu-Overlay-275-release.apk

ServiceMenu-Overlay-285-release.apk

ServiceMenu.apk

Settings.apk

SettingsProvider.apk

SetupWizard-Overlay-285-release.apk

SetupWizard.apk

SharedStorageBackup.apk

Shell.apk

SimContacts.apk

SimlockUnlockApp.apk

SimpleHome.apk

skin-core-release.apk

skin-picker-release.apk

SmallApp-Calculator-release.apk

SmallApp-Timer-release.apk

SmallAppManagerService-release.apk

SmallAppsFramework-release.apk

SmallAppsLauncher-release.apk

SmallAppWidget-release.apk

smallmovies.apk

SmartSearch.apk

sneiaccountmanager.apk

SnpVUStore.apk

socialife.apk

SocialPhonebookService_sha1.apk

SomcEnterpriseInstallationService.apk

SomcFontSelector.apk

SomcMovieCreator-release.apk

SomcMovieCreatorRmm-release.apk

SomcPhotoAnalyzer.apk

SomcPlayAnywhere.apk

SomcPOBox.apk

SomcPOBoxSkinEasy.apk

SomcPOBoxSkinGummi-xhdpi.apk

SomcPOBoxSkinStandard.apk

SomcPOBoxSkinWood.apk

SomcPodcast.apk

SomcSettings-Overlay-285-release.apk

SomcSketch-live.apk

SomcSupplementallyService.apk

SomcTelecomDataProvider.apk

SOMCWebPlatform.apk

SomcWifiDisplay.apk

SomcWifiService.apk

somc_so05g_manual.apk

sonyentrance2-release.apk

sound-picker-release.apk

SoundEnhancement.apk

SoundPhotoCamera-xhdpi-release.apk

SoundRecorder.apk

StaminaRuntimeOverlay-karin.apk

StartupFlagV2.apk

StatementService.apk

Stk.apk

StoreApp_fw_m_sha1.apk

StyleBlue-release.apk

StyleBubble-release.apk

StyleDaily-release.apk

StyleDoll-release.apk

StylePaint-release.apk

StylePortrait.apk

StyleRed-release.apk

StyleStar-release.apk

StyleSunshine-release.apk

StyleSuntan-release.apk

SuperStamina.apk

SystemUI-Overlay-285-release.apk

SystemUI.apk

Tag.apk

Tasks.apk

Telecom-Overlay-285-docomo-release.apk

Telecom.apk

TeleService-Overlay-285-docomo-release.apk

TeleService.apk

telresources.apk

TetherEntitlementCheck.apk

textinput-chn-xhdpi.apk

textinput-tng-live.apk

theme-manager-release.apk

Theme000-sw800dp-xhdpi-release.apk

Theme001-sw800dp-xhdpi-release.apk

Theme002-sw800dp-xhdpi-release.apk

Theme003-sw800dp-xhdpi-release.apk

Theme004-sw800dp-xhdpi-release.apk

Theme005-sw800dp-xhdpi-release.apk

Theme006-sw800dp-xhdpi-release.apk

Theme007-sw800dp-xhdpi-release.apk

Theme008-sw800dp-xhdpi-release.apk

TimeService.apk

TimeShiftCamera-xhdpi-release.apk

TopContactsProvider.apk

TopContactsWidget-release.apk

toruca_sha1.apk

TouchBlock.apk

TouchFilterPackageSwitchService.apk

trackid.apk

TransmitPower.apk

Twitter-5.85.0.apk

UnsupportedHeadsetNotifier.apk

UpdateCenter-release.apk

usb-mtp-backup-transport.apk

usb-mtp-factoryreset-wrapper.apk

usb-mtp-fotaupdate-wrapper.apk

usb-mtp-update-wrapper.apk

usb-mtp-vendor-extension-service.apk

UserDictionaryProvider.apk

Velvet.apk

Videos.apk

VirtualPreLoad.DCM.apk

VoiceEditor_sha2.apk

VpnDialogs.apk

WallpaperCropper.apk

wallpaperpicker-release.apk

WapPush.apk

WAPPushManager.apk

WeatherWidget-release.apk

WebViewGoogle.apk

WfdService.apk

white-balance.apk

WikipediaPluginJpn.apk

WorldClockWidget-release.apk

xperia-keyboard-dictionaries.apk

XTP.apk

YouTube.apk

YouTubeKaraokePlugin.apk

YouTubePlugin.apk

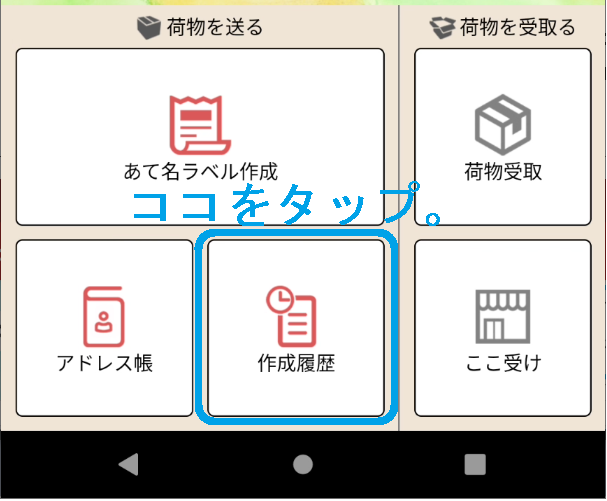

このたくさんの中から怪しいのを調べます。”tv”とつくものは、

| file | 何か調べた結果 |

| com.sony.tvsideview.phone.apk | 現存している ソニー Video & TV SideView なので除外。 |

| FsDtvApp.apk | 解凍するとリソースに見たことのあるTVアイコンと fsdtv mobile android のタイトル。国内受託系独立系のソフト会社さんが作成者の模様。 |

| SemcTvOut.apk | ワンセグ未対応モデルにも入ってるので除外 |

FsDtvApp.apk が有力ですが、確実に OEM(キャリア固有のプレインストール)アプリ でありましょう。

推定純正ワンセグTVアプリを入れてみる

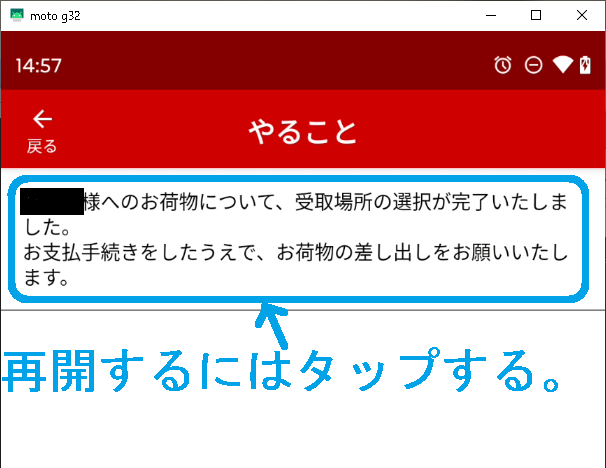

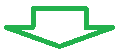

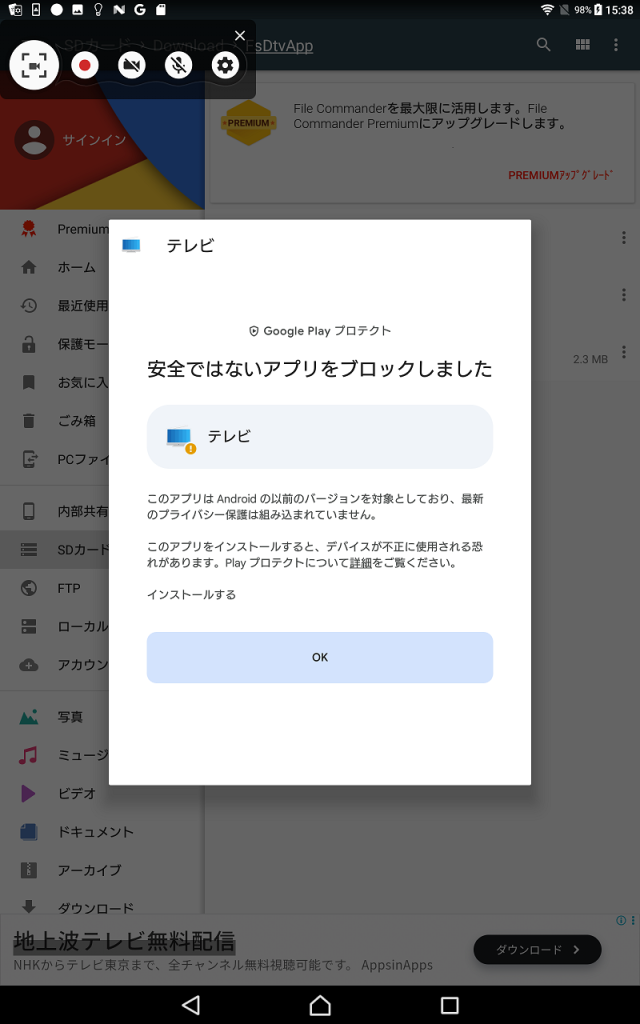

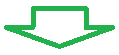

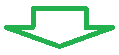

とりいそぎ FsDtvApp.apk をインストールして実行してみます。And6用なので警告がでますがOKします。ワンセグアプリとしてはこれが正解で、インストール自体は可能であるとは分かりました。しかし実行はやっぱりだめですね...

推定純正ワンセグTVアプリの構造とは?

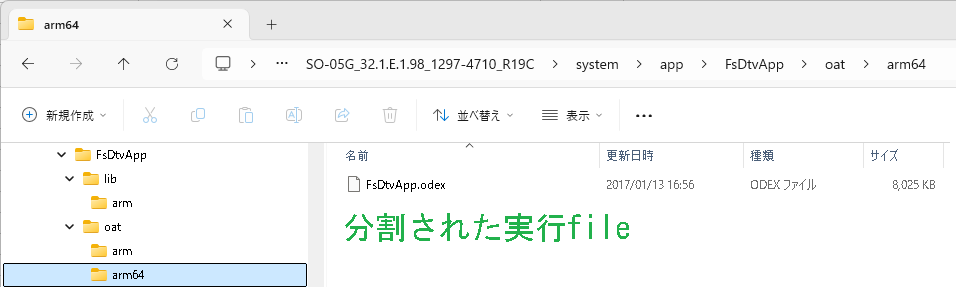

一般的に Window でも UNIX でも、実行ファイルは一つとは限りません。大きなアプリでは、共有ライブラリ( UNIXでは .so、Windowsでは .dll )に分割しているのが通例です。Andriodでは apk 内のアプリ本体 classes.dex の他 .odex に分割される場合もあるようです。今回アプリは以下のようになっているようです。

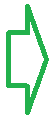

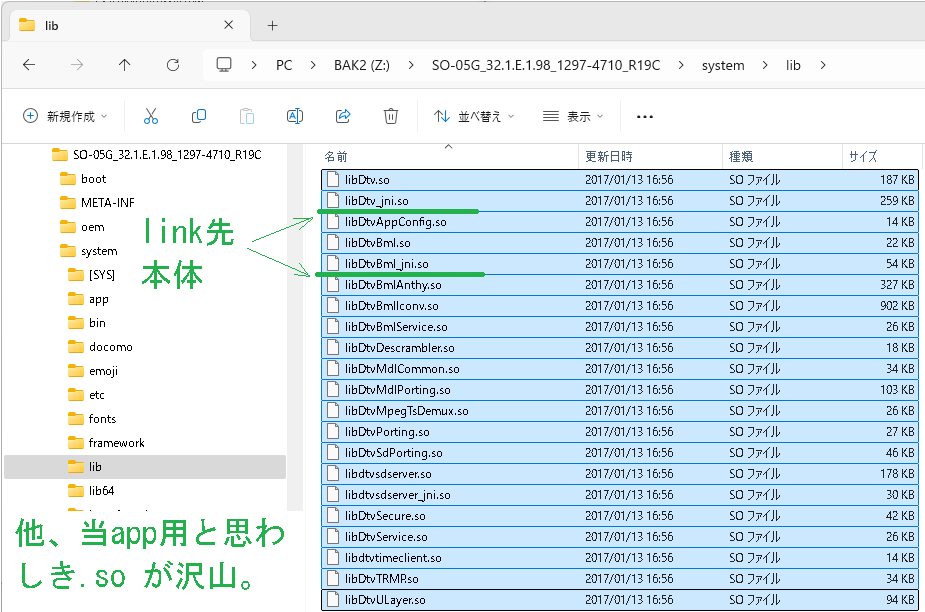

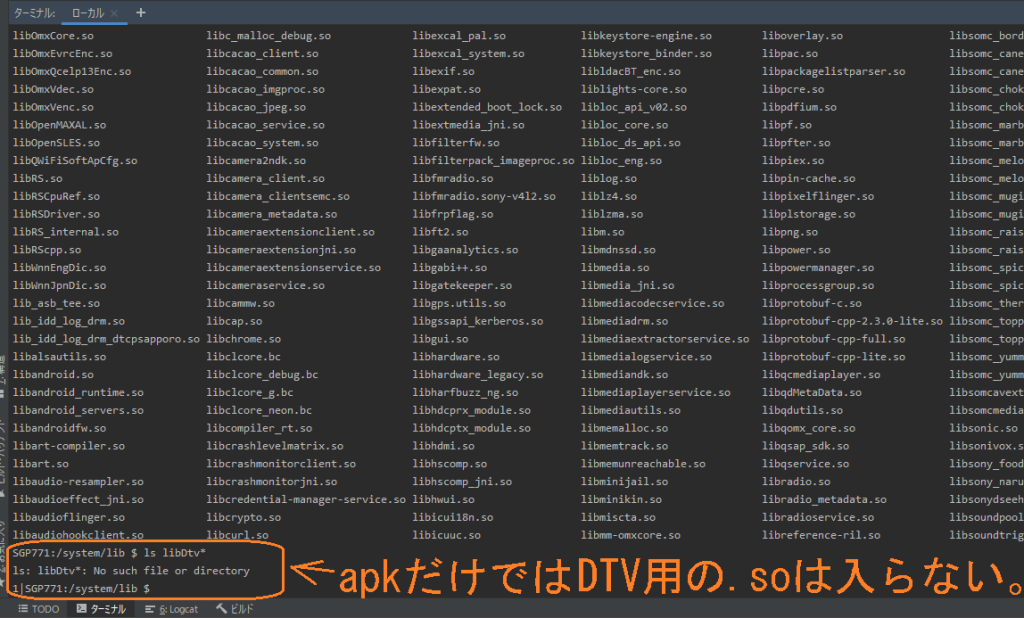

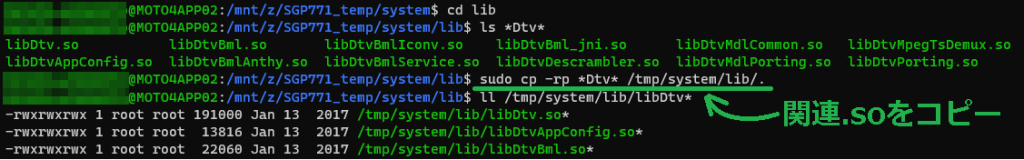

共有ライブラリのシンボリックリンク先の実体は以下の場所にあるようです。同類とおもわれる .so がたくさんあります。 なお lib64 側には関連 .soの配置は無いようです。

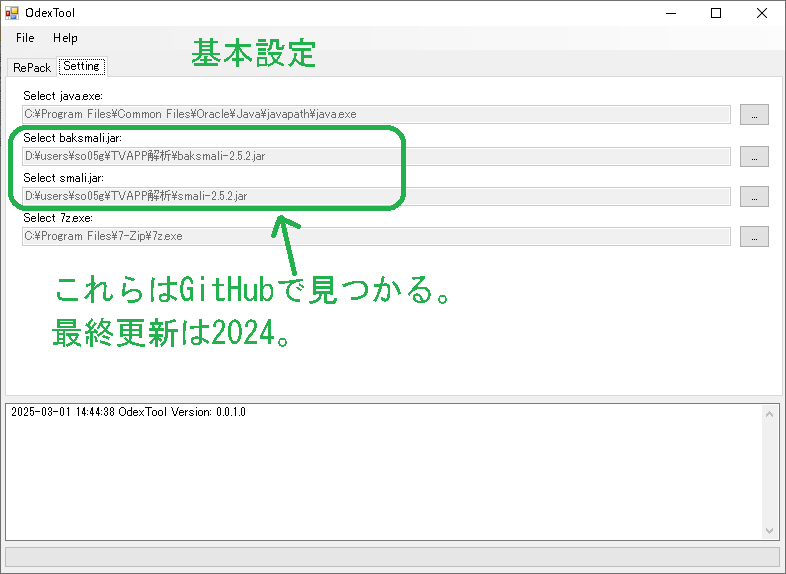

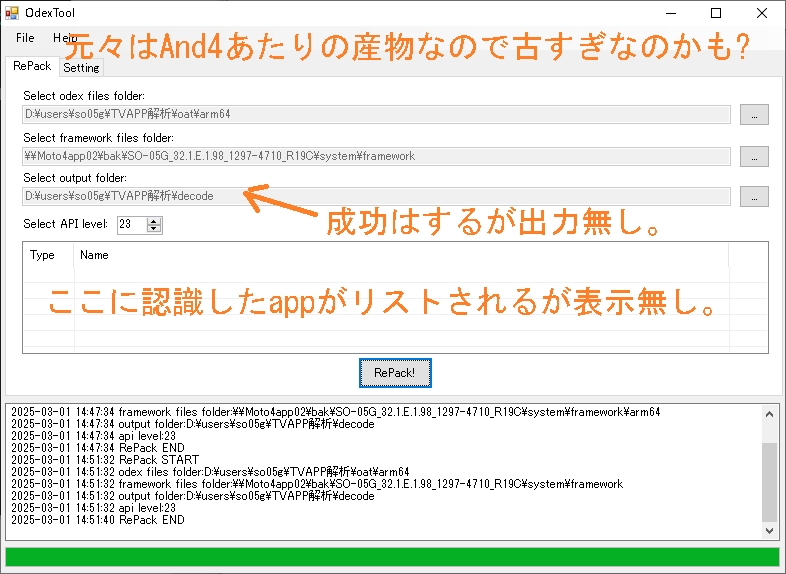

.odex を apkに統合を試す

.odex にをapkに統合する技があるようです。有志の方がアプリ化されたものがあったので使わせていただいたみました。しかし何も出力されません。多分、古すぎるのでしょう。できたとしても .so の配置の課題が残ります。

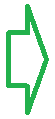

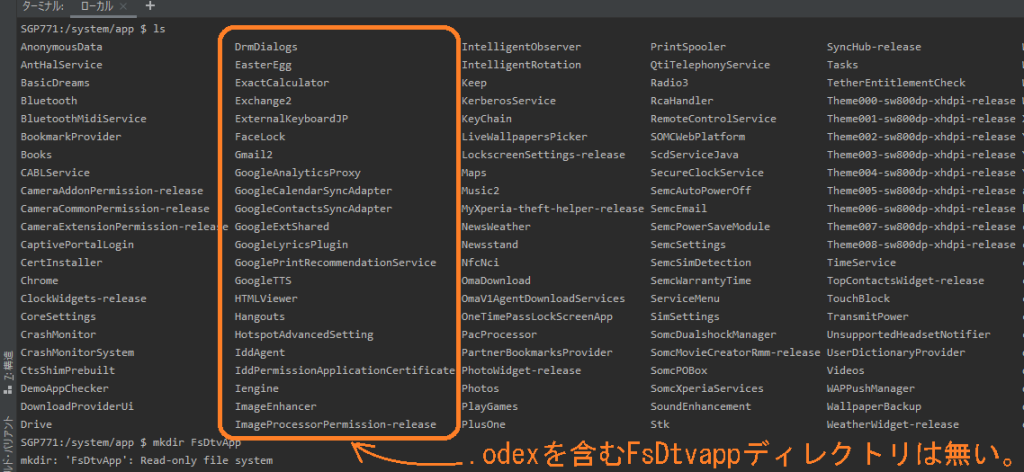

純正ワンセグTVアプリapkのみのインストール状態

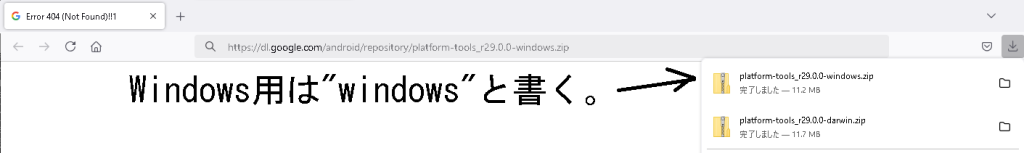

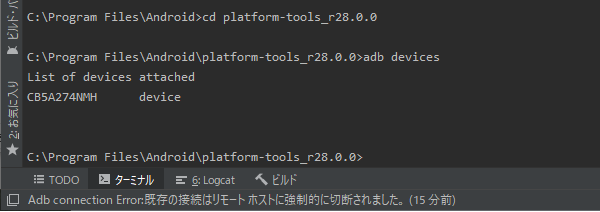

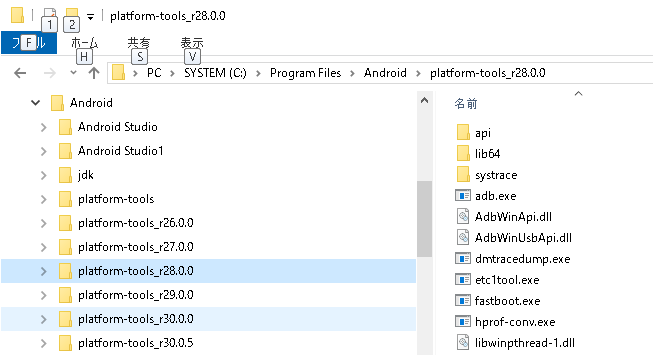

上記 .so や .odex は apk で配置されているのでしょうか? 含んでいないとは思いますが一応確認します。 Android platform-tools (ADB) にて、コマンドプロンプト か Androd studio のターミナル から調べます。接続対象がAnd7と古いので対応する ADB を使う必要があります。詳しくはこちら。端末を開発者モードにして、adb shell で接続し、 cd コマンド と lsコマンド で端末内を調べます。

やはり .so や .odex は 未配置ですね。手動でコピーすればいいのですが端末のroot化が必要になります。市場情報では、Bootloader unlock 無しでのSO-05Gのroot化は成功例は無いようです。

.ext4 に .so / .odex を追加する

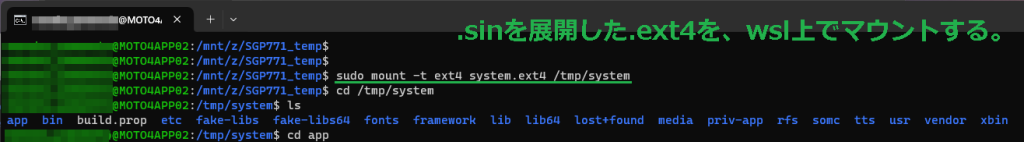

Setup済みの端末に .so や .odex は 追加できないので、インストール前の file に追加するしかありません。試行錯誤で以下のようにするようでした。

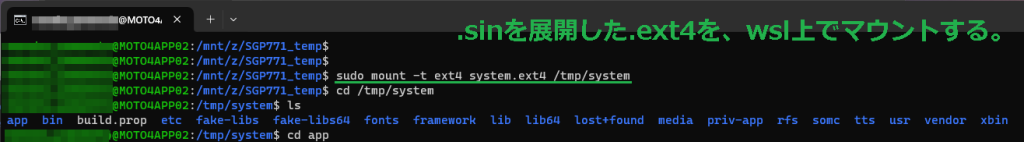

.sin やから生成した .ext4 を UNIX上で、mount -t ext4 でマウントします。今回は WSL を使いました。Windowとシームレスに使えるので効率的です。

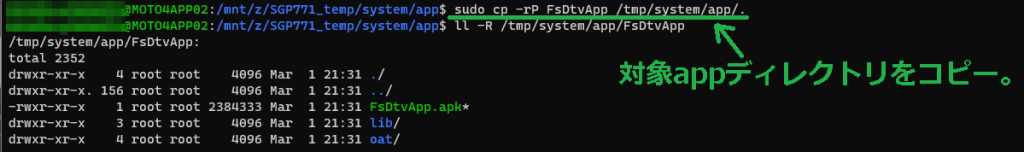

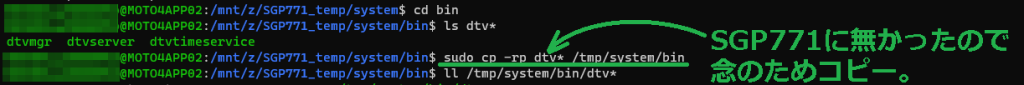

マウント出来たらWSL上で .so や .odex は を、Windows上で .ext4 を展開したfolderから、cp -rp で手動コピーします。なおWindows上で .ext4 を展開したfolderにコピーすると、とシンボリックlinkでエラーが出るのと、 .ext4 をに逆生成する手段が見つかりません。

このあと umount し、Window上で .ext4 をが更新されていることを確認します。

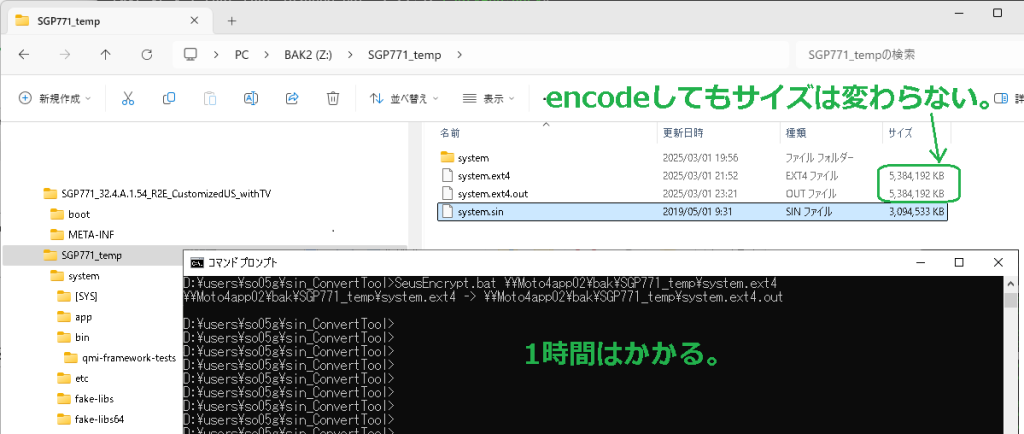

.ext4 -> .sin 変換1【失敗】

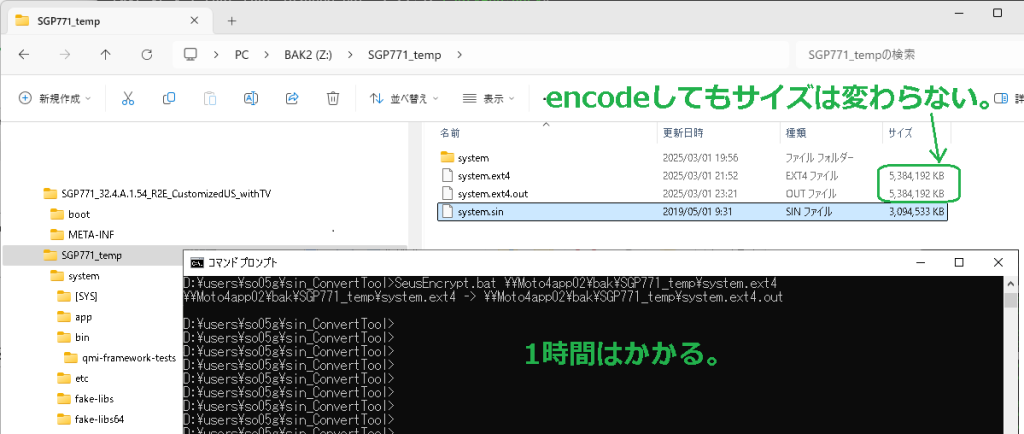

.ext4 を .sin に変換するには、encode を行う必要があるのかもしれません。encode は ConvertTool (SeusEncrypt.bat/SeusDecrypt.bat)というものを使うとのこと。ここの中段あたりに張り付けてありました。 拡張子ext.out は sin に手動で置き換えるようです。And 4 のころの古いWEB記事ではこの紹介がありましたが、And7あたりでは不要かもしれません。

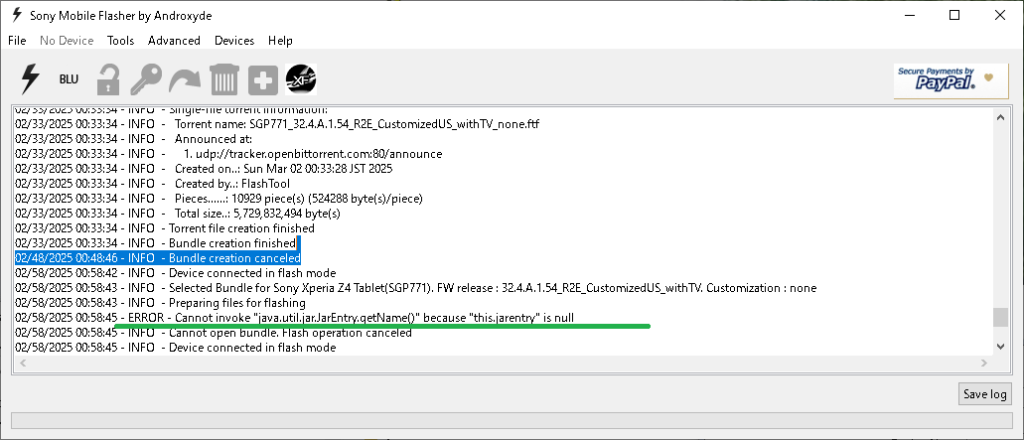

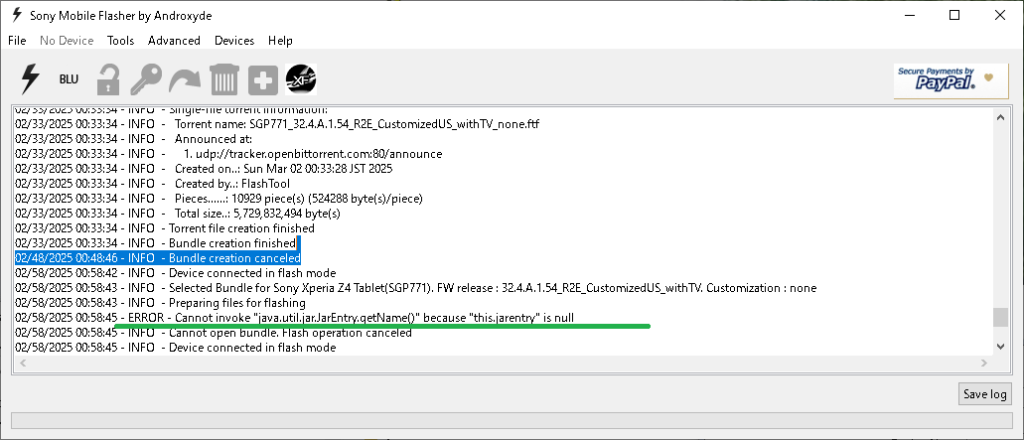

.ftf を作成する1【失敗】

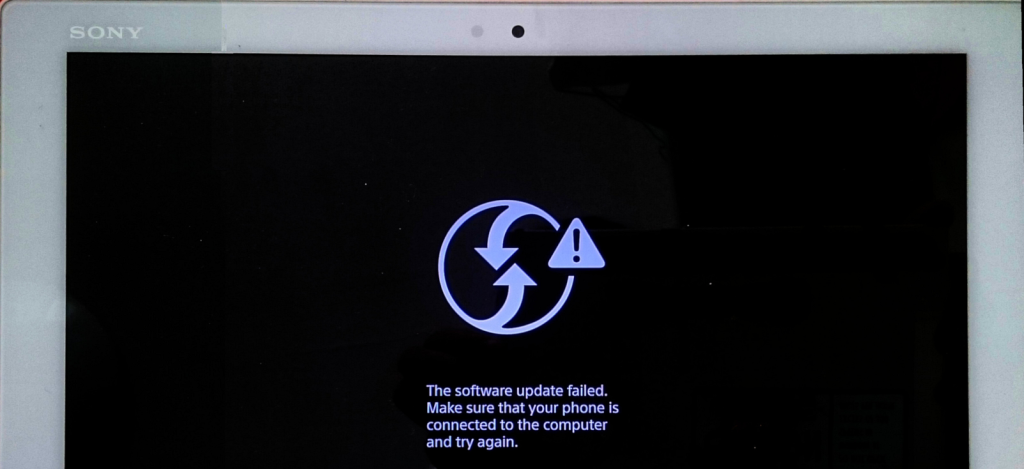

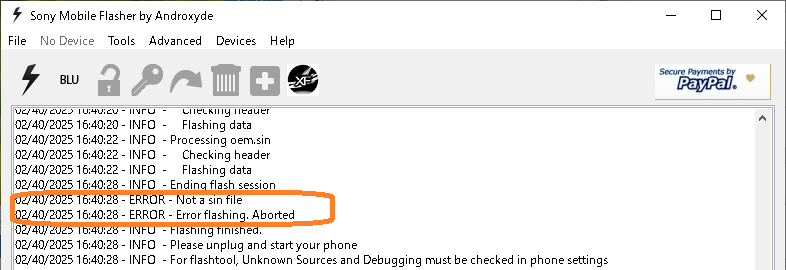

このあと .ftf を生成します。他WEB記事に手順が書いてあると思います。とりいそぎ初回書き込みは失敗です。なんか java でエラーでてます。単純な予期しないnullみたいです。

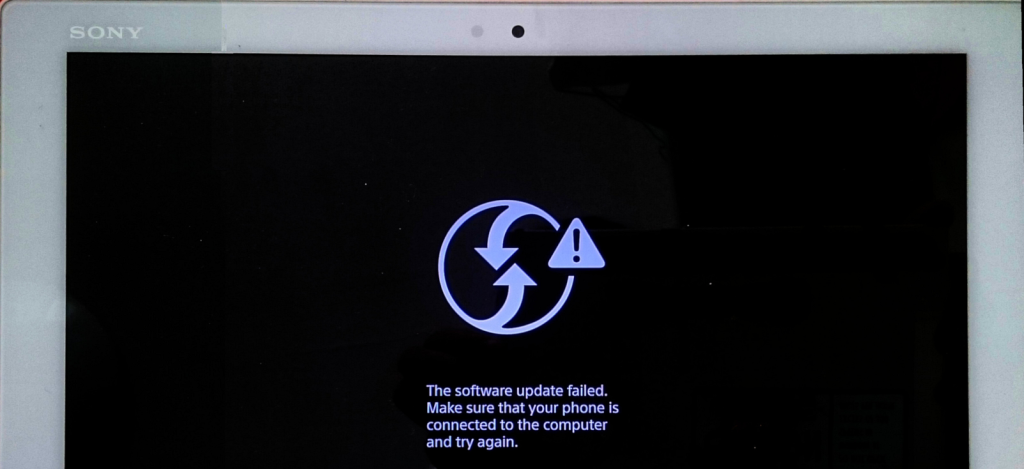

XperiFirm を使ってD/Lした packageから .ftf を生成すると書込みエラーは解消です。しかし起動すると、、、

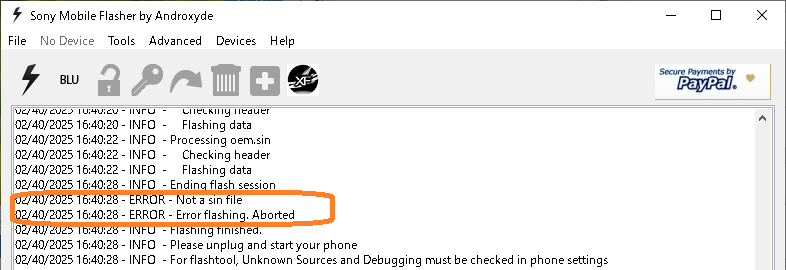

よく見るとエラーが出ていました。

.sin を正しく生成できていないですね。Flashtool のソースを読むと、.ext4 を tar して gzip、ヘッダ部から一部読取り端末に送信して照合しているようです。Flashtool には .sin 生成機能は無いようです。.sin から header 部の出力があるので cat で結合してみましたがNG。header と内容の整合性もありそうです。

.sin フォーマットは少し情報がありますね。RSA2048、SHA256 必要みたい。変換ツールは作れなくはなさそうです。

Xperia SIN Structure analysis · GitHub

GitHub – j4nn/sinunpack: unpack sony xperia fw sin images

flashtool の x10flasher_nativ フォルダに、bin2sin.exe というものがありますね。怪しい、、、実行してみると、、、

C:\Flashtool\x10flasher_native>bin2sin Y:\SGP771_temp\system.ext4

Syntax : bin2sin [input] [partition info, 32 digits] [type] [block size] [block spare size]